Waldheim-Affäre 1986: Warum der Skandal Österreich bis heute beschäftigt

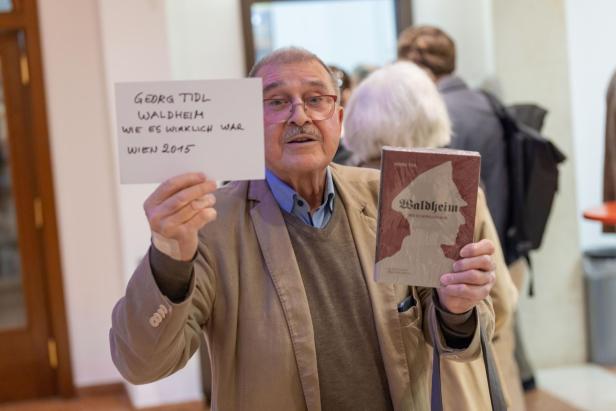

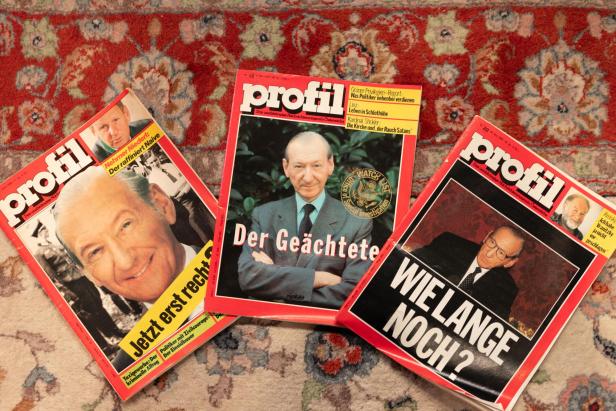

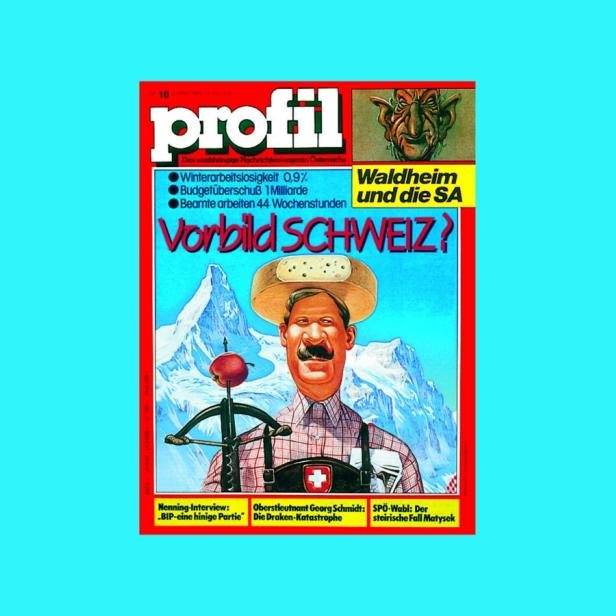

Eine der größten Affären der Zweiten Republik nahm unscheinbar ihren Anfang in der profil-Ausgabe 10/1986. Oben rechts, im Eck der Titelseite, wurde im Jahr 1986 der erste Bericht über den damaligen ÖVP-Bundespräsidentschafts-Kandidaten Kurt Waldheim angekündigt. Gerüchte über die NS-Vergangenheit des ehemaligen UNO-Generalsekretärs kursierten zwar schon seit den 1970er-Jahren, doch sechs Wochen vor der Bundespräsidentenwahl explodierte die Affäre – und ihre Nachwirkungen sind bis heute spürbar. Wie sehr, zeigte eine profil-Veranstaltung vergangenen Freitag im Theater Akzent, die bereits vierte Ausgabe der Reihe „55 Jahre unbequeme Wahrheiten“.

Innenpolitik-Chef Gernot Bauer führte durch die Diskussion mit dem ehemaligen ÖVP-Nationalratspräsidenten Andreas Khol, dem Historiker Oliver Rathkolb, der früheren Botschafterin in den USA Eva Nowotny, der Direktorin des Jüdischen Museums Wien Barbara Staudinger sowie dem damaligen profil-Redakteur Christoph Kotanko. Musikalisch wurde der Abend von der Singer-Songwriterin OSKA begleitet.

An der Person Waldheim entzündeten sich Diskussionen um Österreichs Vergangenheitsbewältigung, den Opfermythos und den Antisemitismus im Land. In einer Artikel-Serie enthüllte profil Waldheims verschwiegene Mitgliedschaft im NS-Studentenbund und bei einer SA-Reiterstandarte sowie Details aus Waldheims Kriegsdienst in den Jahren 1942 und 1943 im Stab des Kriegsverbrechers General Alexander Löhr am Balkan.

Die Berichterstattung sorgte für weltweites Aufsehen. Waldheim und die ÖVP sprachen von einer „Schmutzkübelkampagne“ und orteten eine internationale Verschwörung. Waldheim gewann die Stichwahl im Juni 1986, wurde österreichischer Bundespräsident, blieb aber international isoliert.

Im Ausland sorgte Waldheims Vergangenheit für Emotionen, während in Österreich viele nicht verstehen wollten, wie Botschafterin Eva Nowotny berichtete. Moderator Bauer fasste es so zusammen: Jahrzehntelang war Österreich Everbody’s Darling aufgrund seiner neutralen Position im Kalten Krieg, doch: „1986 verstand uns die Welt nicht mehr und wir verstanden die Welt nicht mehr.“ Nach den profil-Enthüllungen war die ÖVP zunächst überfordert, bis sie zum Gegenangriff überging. „Jetzt erst recht“, lautete der Slogan auf den Wahlplakaten.

Das Podium mit Christoph Kotanko, Barbara Staudinger, Eva Nowotny, Andreas Khol, Oliver Rathkolb und Moderator Gernot Bauer.

Khol: „Waldheim war ein Opfer“

Den Umgang der Volkspartei mit den Enthüllungen kritisierten alle Gäste am Podium, auch Ex-Nationalratspräsident Andreas Khol (ÖVP). Allerdings bezeichnet er Waldheim auch als „Opfer“ der Affäre. Nach Ansicht von Oliver Rathkolb war Waldheim insofern ein Täter, als er im Wahlkampf aktiv antisemitische Stereotype benützte und eine Verschwörung des Jüdischen Weltkongresses andeutete. Für Barbara Staudinger, Direktorin des Jüdischen Museums, machte sich Waldheim ebenfalls schuldig: „Er hat gewusst, dass er mit antisemitischen Themen Stimmung machen und Stimmen gewinnen kann.“

Die Waldheim-Affäre politisierte eine ganze Generation, wie Staudinger schildert. Als damalige Gymnasiastin war für sie klar, etwas gegen den grassierenden Antisemitismus unternehmen zu müssen.

Der Opfermythos bricht auf

Die Debatte um Waldheims Vergangenheit setzte eine Lawine in Bewegung. Nach dem Krieg hatte sich Österreich lange in die Rolle des ersten Opfers der nationalsozialistischen Aggression geflüchtet. Mit Waldheim begann dieser Mythos jedoch zu bröckeln. Waldheim verteidigte sich mit dem Argument, er habe „nur seine Pflicht getan“. Diese Rechtfertigung sei besonders problematisch gewesen, erklärt Christoph Kotanko, da sie auch von Angeklagten in Kriegsverbrecherprozessen verwendet wurde.

Nach Waldheims Wahl blieb die gesellschaftliche Stimmung aufgeheizt. „Da gingen Ehen auseinander, Freundschaften zerbrachen“, erinnerte sich Nowotny an diese polarisierende Zeit. Österreich sah sich gezwungen, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. 1991 erreichte der Diskurs einen Höhepunkt in der viel beachteten Parlamentsrede von Bundeskanzler Franz Vranitzky, der den Opfermythos aufbrach. Doch, wie Rathkolb betont, musste dieser Prozess der Aufarbeitung gegen heftige Widerstände und in erbitterten Auseinandersetzungen durchgesetzt werden.

Und abgeschlossen ist dieser Prozess bis heute nicht. Barbara Staudinger, Mitglied des kuratorischen Teams zur Neugestaltung der österreichischen Ausstellung in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau im Jahr 2017, erinnert sich: Damals herrschte Konsens, dass alle Opfer namentlich genannt werden sollten. Der Vorschlag, auch die Täterinnen und Täter zu benennen, stieß jedoch auf erheblichen Widerstand. „Wir haben also ein totales Ungleichgewicht“, sagte Staudinger. Sie forderte eine intensivere Auseinandersetzung mit der Geschichte der Täterinnen und Täter: „Juden wurden nicht einfach ermordet. Es hat sie jemand ermordet.“

Auch Rathkolb warnte: „Es köchelt in der Bevölkerung weiter. Der Antisemitismus ist nicht vorbei.“ Das noch laufende Gedenkjahr 2025 biete einen wichtigen Anlass, sich erneut damit auseinanderzusetzen.

55 Jahre profil

Auch profil hat ein Jubiläum: 55 Jahre. Die nächste und letzte Veranstaltung in unserer Diskussionsreihe ist am 29. November zu profil & Ibiza, Casinos, Kurz, KTM. Musik kommt von Ankathie Koi.