Ein Mann arbeitet an einem großen Tisch mit elektrischen Komponenten und Kabeln. Er ist seitlich zu sehen und konzentriert auf seine Aufgabe.

Schon das Zerlegen ausgedienter E-Auto-Batteriesätze in wiederverwertbare Teile ist herausfordernd. Denn die Modelle der Hersteller sind durchaus unterschiedlich und ihre Konstruktion ist allgemein nicht primär auf Demontagefähigkeit ausgelegt.

Vollgas für alte Akkus

Nach 200.000 bis 300.000 Kilometern ist das durchschnittliche Auto am Ende. Im Falle eines E-PKW bleibt neben dem Metallschrott jedoch eine weitere wertvolle Komponente: sein Traktionsakkumulator, umgangssprachlich auch Akku oder Batterie genannt. Derzeit und wohl auch mittelfristig handelt es sich dabei in der Regel um eine Lithium-Ionen-Batterie (LIB). Und die hat es in sich. In einer 400-Kilo-LIB stecken laut VW gut und gerne 100 Kilo Aluminium, noch einmal so viel Elektroden-Material – wie unter anderem Lithium, Nickel, Mangan, Kobalt und Graphit – sowie mehr als 20 Kilo Kupfer.

Schon deshalb stellt sich die Frage nach einem verantwortungsvollen Umgang mit den gebrauchten Batterien. Aus technologischer Sicht können bis zu 99 Prozent der Rohstoffe und Bestandteile einer LIB recycelt werden. Das lohnt sich auf vielen Ebenen: Durch energieeffizientes Recycling lässt sich in der Herstellung neuer Akkus der Primärbedarf von Rohstoffen nachhaltig reduzieren – das senkt Kosten und mindert die Abhängigkeit von Exporten aus mitunter wackeligen Drittstaaten, wo die Rohstoffe zudem oftmals unter ökologisch, gesundheitlich und sozial fragwürdigen Bedingungen gewonnen werden. Stattdessen entsteht etwa neues Elektroden-Material aus transparenter Quelle und spart dabei noch CO₂ – pro 62-KWh-Batterie sind es beispielsweise rund 1,3 Tonnen Treibhausgase.

Jetzt an übermorgen denken.

„Hinzu kommt, dass es sich bei den Batterien um (brand-)gefährliche und ökologisch bedenkliche Abfälle handelt. Ein Problem, das wir künftig via Altauto-Export nicht in Länder mit geringeren Umweltauflagen verschieben dürfen“, sagt Roland Pomberger, der seit 2012 den Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft der Montanuni Leoben (MUL) leitet und als einer der Pioniere des Lithium-Batterien-Recyclings gilt.

In Österreich fallen derzeit pro Jahr „nur“ etwa 4.000 gebrauchte Batteriesysteme aus der Elektromobilität an, das sind ein paar hundert Tonnen. Die frühen E-Autos fahren zum Großteil ja noch, die neuzugelassenen werden erst in ein paar Jahren ihr Pickerl verlieren. Doch das Future-Waste-Problem ist keines einer fernen Zukunft. 2030 werden es bereits 10.000 bis 20.000 Tonnen Altakkus sein, weitere zehn Jahre später ist aufgrund der hochgerechneten E-Auto-Verkaufszahlen mit 110.000 bis 145.000 Tonnen zu rechnen. Das geht aus der Studie „Entwicklung einer Wertschöpfungskette für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien in Österreich“ hervor, die WIFO, BOKU und MUL 2021 fürs Klimaschutzministerium durchführten. Europaweit werden bis 2030 sogar 1,5 Millionen Tonnen an zu entsorgenden Batteriezellen aus E-Fahrzeugen erwartet. Wie sich also auf die exponentielle Wachstumskurve vorbereiten?

Aufbau der Recycling-Infrastruktur

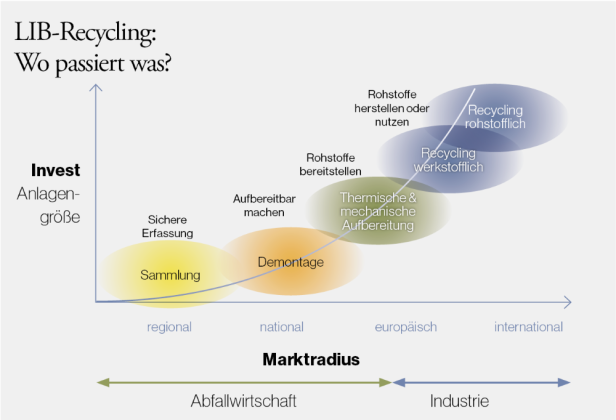

Die Herausforderung: „Recycling ist nicht gleich Recycling“, sagt Pomberger. „Es ist eine Kette. Stufe eins – die sichere Erfassung, Sammlung und Lagerung der Altbatterien – wird man weiterhin regional machen. Auch Stufe zwei, das Entladen, die Demontage bis zum Sekundärrohstoff und das Aufbereitbarmachen, erfolgt noch auf Bundesland-Ebene oder national. Hierfür müssen wir sukzessive das Infrastrukturnetz samt Fachkräften in Österreich aufbauen und laufend verdichten. Wie es funktioniert, kann man sich bei Saubermacher in Premstätten anschauen, wo Akkupacks aus der Elektromobilität zerlegt und die einzelnen Module voneinander getrennt werden.“

Die zerlegten Batterien werden derzeit per Gefahrguttransport zu Redux ins deutsche Bremerhaven gebracht, zur weiteren thermischen und mechanischen Aufbereitung. Vielleicht, so der MUL-Experte, werde es in Österreich auch einmal eine solche Stufe-3-Aufbereitungsanlage geben, um verwertbare Sekundärrohstoffe zu erhalten – aufgrund der noch geringen Sammelmengen aber sicherlich nicht in den nächsten zehn Jahren. „Und das tatsächliche werk- und rohstoffliche Recycling kann dann wirklich nur auf europäischer Ebene in ganz wenigen Anlagen geregelt werden, die es heute noch gar nicht gibt.“ Denn Rohstoffe aus Batterien zurückzugewinnen, ist ein komplizierter, aufwendiger Prozess in spezialisierten hydrometallurgischen oder pyrometallurgischen Anlagen. „Und um diese industriell und wirtschaftlich zu betreiben, braucht es zehntausende Tonnen Batterien, die wir nur international zusammenbekommen, und vor allem hunderte Millionen Euro Invest.“

Mann mit blauer Jacke steht vor dem Eingang der Montanuniversität Leoben. Über der Tür ist das Schild „MONTANUNIVERSITÄT LEOBEN“ sichtbar.

ZUR PERSON

Roland Pomberger (Jg. 1965) ist einer der Pioniere des Lithium-Batterien-Recyclings. Als abfallrechtlicher Geschäftsführer und Konzernverantwortlicher für Forschung & Entwicklung der steirischen Firma Saubermacher beschäftigte er sich schon vor 15 Jahren mit dem Thema. Seit 2012 leitet er den Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft der Montanuni Leoben.

Lohnt sich’s?

Solche Investitionen können Österreichs zum Großteil mittelständische Verwerter nicht stemmen. Auch Autohersteller wie etwa VW, der in Salzgitter Batterien demontiert, werden nicht in diesen Großindustriebereich einsteigen. Es sind daher Big Player wie BASF, Konzerne aus dem Rohstoffbereich oder Batteriehersteller wie Redwood, die sich derzeit auf europäischer Ebene den Markt für die Metallrückgewinnung aushandeln. „Wer da am Ende die Nase mit welchem Konzept und Geschäftsmodell vorne haben wird, kann man heute noch nicht sagen“, so Roland Pomberger.

Ob sich das Recycling rechnet, hängt davon ab, wie hoch der Wert des rückgewonnenen Rohstoffes ist im Vergleich zu den Primärrohstoffen. Derzeit trägt sich das Batterierecycling nicht selbst. Wiederaufbereitetes Lithium ist zum Beispiel heute noch rund zehn Mal teurer als „frisches“ aus einem chilenischen Salzsee. „Und auch auf lange Sicht wird der Aufwand fürs Recycling viel höher sein als der Wert der Rohstoffe“, ist Pomberger überzeugt – trotz der hohen Rohstoffpreise.

Neue Batterieverordnung

Dass ausgediente Akkus dennoch nicht im schwarzen Loch (oder Ausland) verschwinden und BASF und Co ein Geschäftsmodell sehen, dafür sorgt auch und vor allem die neue Europäische Batterieverordnung, die am 17. August 2023 in Kraft trat und seit dem 18. Februar 2024 in allen EU-Mitgliedstaaten gilt. „Die Verordnung hat – neben der Nachverfolgung der Batterie über ihren gesamten Lebenszyklus via digitalem Produktpass und Vorgaben zu Sammelquoten für Akkus und Recyclingquoten für Lithium und Co – nämlich auch eine Wiedereinsatz- oder Substitutionsquote eingeführt. Ein echter Gamechanger“, erklärt Pomberger. „Wer heute Batterien bauen und verkaufen oder in ein E-Auto einsetzen will, muss nachweisen, dass ein gewisser Prozentsatz der Rohstoffe aus dem Recycling kommt. Ob Autoindustrie oder Batteriehersteller: Die müssen sich jetzt darum kümmern, Sekundärrohstoffe herzubekommen, die ihnen vorher völlig wurscht waren. Und mit diesem großen, strategischen Interesse ist die klassische Abfall- und Recyclingwirtschaft, die die Verfahren der Rückgewinnung ursprünglich entwickelt hat, ziemlich aus dem Rennen. Viele Start-ups, Pilotanlagen und kleine Anbieter werden aufgekauft.“

Infografik über LIB-Recycling mit den Überschriften „Invest“ und „Marktradius“. Zeigt eine Kurve von regionaler bis internationaler Abfallwirtschaft mit den Phasen Sammlung, Demontage, Aufbereitung und Recycling.

Nische Second-Life

Neben dem systematischen Ausbau und der Weiterentwicklung von Recyclingmethoden auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene wird auch immer wieder die Nachnutzung der LIB ins Feld geführt. Denn nach ihrem Einsatz von acht bis zehn Jahren im E-Auto weisen die meisten Akkus noch einen Energieinhalt von 70 bis 80 Prozent auf. Für den Autoantrieb sind sie damit zwar nicht mehr geeignet, die LIB können jedoch durchaus anderweitig eingesetzt werden – etwa als stationärer Speicher von Strom aus Sonnenenergie in Privathaushalten oder Gewerbebetrieben.

Pilotprojekte, die gebrauchte E-Auto-Akkus für eine Wiederverwendung als Energiespeicher aufbereiten, gibt es bereits einige. So wird zum Beispiel das Fußballstadion Johan Cruijff ArenA in Amsterdam seit 2016 durch ein Projekt von Nissan, Eaton und The Mobility House mit Nissan-Leaf-Second-Life-Akkumulatoren elektrisch versorgt. Das System mit 148 Batterien und drei Megawatt reicht aus, um das Stadion für 90 Minuten komplett mit Strom aus der PV-Anlage am Dach zu versorgen. Und auch im Leipziger BMW-Werk setzt man seit 2017 einen stationären Speicher ein, der aus 700 zusammengeschalteten alten und neuen Akkus des i3 besteht. In ihm wird der am Werk erzeugte Solar- und Windstrom gespeichert und dann für die Produktion genutzt.

Am Ende: Abfall

Wie sich der Second-Life-Markt entwickeln wird, hängt unter anderem von noch zu klärenden Fragen der Gewährleistung, des Brandschutzes und der Produkthaftung ab. Fehlende Daten und die kaum auf ein zweites Leben ausgelegte Konstruktion machen den Umbau auf Stationärbetrieb bisher zudem sehr aufwendig und damit teuer. Viele Geschäftsmodelle können auch nur dann funktionieren, wenn große Mengen des gleichen Batterie-Modells zurückkommen – was aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungen bei den Akkus schwierig werden könnte. Und: „Heute im Einsatz befindliche Batterien werden, wenn sie in ein paar Jahren in die Nachnutzung kommen, technologisch überholt und für den Markt von ihrer Leistung und ihrem Preis her gar nicht mehr interessant sein. Ich halte Second-Life daher für eine Nische, die vielleicht für zehn bis 15 Prozent der Batterien die Lebensdauer um ein paar Jahre sinnvoll und wirtschaftlich verlängern wird“, meint Experte Pomberger.

Dass dem Markt durch Second-Life-Anwendung wichtige Rohstoffe wie Kobalt oder Nickel entzogen werden, die einen energieintensiven und ressourcenaufwendigen Herstellungsprozess der Primärmaterialien notwendig machen, wirft die Frage auf, ob es nicht sowieso besser wäre, die Lithium-Ionen-Akkumulatoren gleich zu recyceln. „Die Bewertung dieser Fragestellung hängt derzeit noch von vielen Unsicherheiten ab, da ist keine abschließende Antwort möglich“, sagt Pomberger. Klar ist aber: Am Ende ist Second-Life sowieso keine Alternative zum Recycling. „Die Batterien landen nur verzögert wieder als Abfall im Recycling.“

Hier schließt sich der Kreis also. Von Kreislaufwirtschaft kann man aber nicht sprechen, denn dazu müssten Batterien dafür designt werden. „Doch das ist eine Illusion“, sagt Pomberger. „Die Batterien werden dafür entwickelt, Leistung zu bringen, um überhaupt ihre Aufgabe zu erfüllen. Recyclingfähigkeit auf der chemischen Ebene der Batterien können wir vergessen. Immerhin: Hinsichtlich der Demontagefähigkeit werden bei der Konstruktion inzwischen kreislaufwirtschaftliche Überlegungen angestellt.“

In Fahrt kommen

Bis das Recycling von E-Auto-Batterien richtig in Fahrt kommt, dauert es noch ein paar Jahre. Gas müssen wir aber schon jetzt geben – insbesondere beim Aufbau der Infrastruktur, in Österreich wie Europa. Das ist nicht nur umweltpolitisch geboten, sondern wird auch ökonomisch vernünftig sein. In einer Studie des Lehrstuhls „Production Engineering of E-Mobility Components“ der RWTH Aachen in Kooperation mit PwC Strategy& zum EU-Recycling-Markt rechnen die Expert:innen jedenfalls vor, dass das Recycling von Akkus in Europa schon 2035 ein rentables und nachhaltiges Geschäft sein wird.

Der positive (Neben)-Effekt: Noch immer sind einige der Kritikpunkte, der Autofahrer:innen vom raschen und nicht politisch erzwungenen Umstieg aufs E-Auto abhält, die Herkunft und Verfügbarkeit der Rohstoffe, die schlechte CO₂-Bilanz der Batterieherstellung und die schwierige Verwertung der bedenklichen Altstoffe. Funktionierendes Recycling kann diese Bedenken ausräumen und so auf die Akzeptanz und damit Verbreitung der Elektromobilität als nachhaltig energieeffiziente, ökologische und sozialverträgliche Technologie einzahlen – was wiederum die von den Verwertern künftig benötigten Sammelmengen sicherstellt. Noch ein Kreis, der sich schließt…

Der Gamechanger

Die neue Europäische Batterieverordnung schreibt seit 2023 höhere Recyclingquoten für Batterien vor. Bis 2031 muss etwa Lithium zu 80 Prozent recycelt werden, das verbaute Kupfer, Kobalt und Nickel sogar zu 95 Prozent. Die Mindesteinsatzpflicht an recycelten Metallen wird den Markt für Sekundärrohstoffe stärken.

Text: Daniela Schuster