Meinl-Reisinger im Faktencheck: Irreführend bei der Förder-Taskforce und Teilzeit

Hätte Sie es sich leichter machen können, fragte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger im ORF-Sommergespräch. Nein, Österreichs Außenministerin blieb vage und glänzte mit bereits Bekanntem. Die neue Forderung Sommerschule für Außerordentliche Schülerinnen wurde gar nicht erst angesprochen.

Inhalt Inhaltsverzeichnis

Förderungen

„Das war einfach Gießkannenpolitik der letzten Regierung und es gibt jetzt eine Förder-Taskforce, die wirklich jetzt alle Förderungen durchleuchtet, mit dem Ziel nochmal zwei Milliarden in diesen Förderungen einzusparen. [...] In dieser Periode auf jeden Fall.“

Irreführend

Österreichs Staatshaushalt, die stagnierende Wirtschaftsleistung – das sind die großen Themen der Dreierkoalition. Sie selbst habe keine Angst, Unangenehmes anzusprechen, so die Partei-Chefin der Neos, Beate Meinl-Reisinger, im ORF-Sommergespräch. Für die finanziell angespannte Situation, die man vorgefunden habe, könne man nichts, so Meinl-Reisinger gegenüber ORF-Moderator Klaus Webhofer. Einsparungspotenziale sieht sie vor allem in der Auflösung des Förder-Wirrwars. Eine entsprechende Förder-Taskforce gibt es unter Federführung des Finanzministeriums bereits, Substanzielles ist aber erst im nächsten Jahr zu erwarten. Und: Landesförderungen oder klimaschädliche Subventionen, wie etwa das Pendlerpauschale, sind davon ausgenommen, wie die Tageszeitung „Die Presse“ am 12. August.

Bis Frühjahr 2026 sollen „Grundprinzipien für die Evaluierung der Förderungen ausgearbeitet werden. Auf dieser Basis sollen die Ressorts Vorschläge ausarbeiten, [...]“, heißt es aus dem Finanzministerium auf Anfrage von profil. Geprüft werden „Förderungen im haushaltsrechtlichen Sinn“, gemeint sind damit Direktförderungen aus dem Bundesbudget - dezidiert ausgeschlossen sind indirekte Förderungen, etwa das viel diskutierte Pendlerpauschale. Förderungen, die die Bundesländer auszahlen, sollen in der direkten Prüfung außen vor bleiben, die Taskforce möchte hier auf Ergebnisse einer bereits bestehenden Arbeitsgruppe zwischen Bund und Ländern zurückgreifen, die bereits lange vor der Dreierkoalition eingesetzt wurde und bisher keine Ergebnisse zeitigte.

Da die Kriterien, nach denen diese Taskforce durchforsten soll, erst ausgearbeitet werden und sie sich nicht alle Förderungen, die hierzulande ausbezahlt werden, ansieht, schrammen die Aussagen der Außenministerin an der Wahrheit vorbei.

Fazit

Die Förder-Taskforce existiert bereits, aber leistet erst Vorarbeit für die angedachten Förderkürzungen. Zudem ist nicht vorgesehen, dass diese Taskforce alles, was gemeinläufig als Förderung verstanden wird, durchforstet. So werden zum Beispiel das Pendlerpauschale oder Sozialleistungen nicht angegriffen. Die teils üppigen Förderungen auf Länderebene werden von der Regierung (auch mangels Kompetenz) ebenfalls nicht angegriffen. Meinl-Reisingers Antworten werden daher mit irreführend bewertet.

Pensionen

„Wir machen jetzt sehr viel, ich möchte das auch nicht kleinreden, was wir in der Regierung gemacht haben an Reformschritten, das sind die größten Schritte seit 20 Jahren, die hier passieren.“

Größtenteils richtig

Neben dem Neos-Kernthema Bildung waren auch die Pensionen bereits im Nationalratswahlkampf das Thema, mit dem sich die Pinken abheben wollten. Nur: Haben die Neos nun mehr beigetragen, als - wie Beate Meinl-Reisinger selbst sagte - “gscheid dahergeredet”, wie einst aus der Opposition? Das Thema ist komplex, die Neos-Chefin versuchte mit einfachen Antworten zu überzeugen und stellte die jüngst beschlossene Reform größer dar, als sie laut Expertinnen und Experten wirklich ist.

Im Sommergespräch verwies Meinl-Reisinger auf den verbindlichen Ausgabenpfad bei den Pensionen. Aktuell (2024) belaufen sich die Altersausgaben auf 15,3 Prozent von Österreichs gesamter Wirtschaftsleistung. Der Ausgabenpfad soll helfen, die öffentlichen Ausgaben für den Pensionssektor einzuschränken. Dieser ist jährlich am 31. August zu überprüfen – allein schon deshalb ist unklar, ob die österreichische Regierung diesen Pfad aktuell tatsächlich einhält. Bis 2029 sollen mit Reformen am Arbeitsmarkt und im Pensionsbereich 2,7 Milliarden Euro konsolidiert werden – darauf entfallen 1,9 Milliarden Euro auf den Pensionsbereich. Dieser Pfad sei dann haltbar, wenn Beschäftigung und Löhne (also die Einnahmen der Pensionsversicherungsbeiträge; Anm.) steigen, sagt Christine Mayrhuber vom Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo).

Die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos hat sich auf den sogenannten „Nachhaltigkeitsmechanismus“ verständigt. Dieser soll dazu beitragen, die Ausgaben im Pensionsbereich im Rahmen zu halten. Das Problem daran: Laut Holger Bonin, Leiter des Instituts für höhere Studien (IHS), gibt es keine Regeln, um vor 2030 zu handeln, falls der Ausgabenpfad nicht eingehalten wird. Der Wirtschaftsforscher, der sich seit Jahren mit Generationengerechtigkeit beschäftigt, sieht das Risiko, dass zu lange abgewartet werden könnte, um drohende Budgetüberschreitungen im Pensionsbereich zu korrigieren. Kurzum: Laut Bonin sei nicht klar, um wie viel von diesem Pfad abgewichen werden darf.

Wie groß diese Pensionsreform tatsächlich ist, sei nicht eindeutig, sagt Pensions-Expertin Mayrhuber zu profil. Aus Versichertenperspektive sei die Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension mit 1. Jänner 2014 ebenfalls ein „großer“ Reformschritt gewesen, bei dem die Zugangsmöglichkeiten eingeschränkt wurden. Für das Pensionssystem bedeutete dieser Schritt Mehrkosten in der Höhe von 100 und 200 Millionen Euro, so der Rechnungshof in einer Evaluierung der Maßnahme im Jahr 2017, entgegen der geplanten Entlastung des Pensionssystems um 649 Millionen Euro. Wie groß eine Reform ist, liege im Auge des Betrachters und der Betroffenen, so Mayrhofer.

Der größte Reformschritt bei den Pensionen sei die Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters für Frauen gewesen, diese wurde aber schon vor 30 Jahren beschlossen, sagt IHS-Chef Bonin. Betrachtet man die aktuelle Reform anhand des angestrebenten Einsparvolumen, dann dürfte es aber stimmen, dass es sich hier um die „größte Reform der vergangenen 20 Jahre“ handle, so Bonin. „Allerdings ist keineswegs gesichert, ob die angestrebten Verhaltensreaktionen tatsächlich so stark ausfallen werden, dass dieses Ziel auch wirklich erreicht wird.“ Die Neos hätten gerne früher gekürzt, allerdings wurde mit dem Nachhaltigkeitsmechanismus die Deadline bis 2030 vertagt.

„Sicher ist es vielleicht einfacher in der Opposition gscheit daher zu reden als auch Sorge zu tragen, dass man das wirklich umsetzt“, sagt Meinl-Reisinger im ORF-Sommergespräch. Umgesetzt wurden mit Anfang Juli 2025 die Einschränkung bei der Altersteilzeit, und auch der Einsparungspfad wurde ohne klar definierten Toleranzwert verankert. Angekündigt wurden aktuell betriebliche Altersvorsorge und der Generalpensionskassenvertrag.

Fazit

Die Aussage Meinl-Reisingers zur jüngsten Pensionsreform sind größtenteils richtig zu bewerten. Das geplante Einsparvolumen, ist laut IHS-Chef Bonin die größte Reform dieser Art der vergangenen 20 Jahre. Jedoch: Ob sie wirklich das leistet, was angedacht ist und schlussendlich auch dementsprechend einspart, lässt sich aus heutiger Sicht aber nicht seriös beantworten.

Teilzeit

„Es lohnt sich einfach nicht, voll zu arbeiten in Österreich, aufgrund der massiven Steuer- und Abgabenbelastung“

Irreführend

Die Teilzeit-Debatte ist eines der politischen Themen des Sommerlochs. Losgetreten wurde sie von Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer, den Neos war das schon länger ein Anliegen.

Teilzeit-/Vollzeitdebatte

- Mitte Juli erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), dass es Maßnahmen brauche, um mehr Menschen in Vollzeitbeschäftigung zu bringen. Im Fokus stünden vor allem jene, die freiwillig nicht Vollzeit arbeiten – rund ein Viertel aller Teilzeitbeschäftigten. Diese Gruppe bezeichnete er als „Lifestyle-Teilzeit“.

- AMS-Chef Johannes Kopf widersprach in der ZIB2 Anfang August: Mit Moralisierung könne er nichts anfangen. Der wirksamste Hebel sei ein flächendeckender Ausbau der Kinderbetreuung, um die Teilzeitquote zu senken.

- Etwa eine Woche später erklärte ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti in der ZIB2, angesprochen auf die Teilzeitdebatte: „(...) Wir müssen einfach schauen, dass wir einerseits die Progression abflachen, damit es sich auszahlt, dass man Vollzeit arbeitet – ob das ein Vollzeitbonus ist oder andere Regelungen, werden wir auch in der Bundesregierung diskutieren.“

- Einen solchen Vollzeitbonus propagierte die ÖVP bereits im Programm zur Nationalratswahl 2024. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) stellte jedoch klar, dass Steuererleichterungen aus budgetären Gründen derzeit nicht denkbar seien.

Auch die Neos-Chefin wiederholte im ORF-Sommergespräch ihre bereits bekannte Ansicht zum Thema: Vollzeit-Arbeiten lohne sich in Österreich nicht, denn die Abgabenbelastung sei zu hoch. Die Abgabenbelastung auf ein durchschnittliches Einkommen in Österreich ist die dritthöchste in allen Industrieländern, so die Neos auf Nachfrage mit Verweis auf die Lohnstudie der OECD.

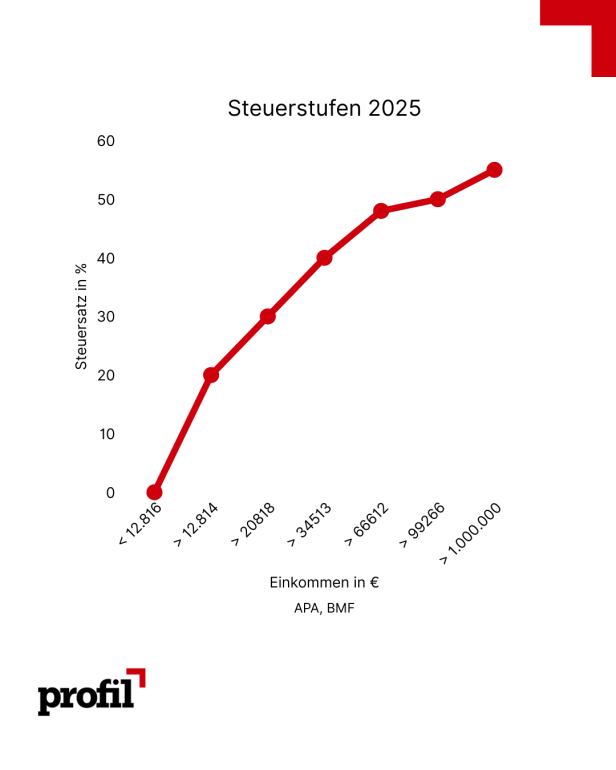

Worauf Meinl-Reisinger anspielt, ist der starke Anstieg der Abgaben von Teilzeit auf Vollzeit in Österreich. Die Einkommenssteuer in Österreich richtet sich nach Tarifen, die progressiv mit dem Bruttoeinkommen steigen. Der Grenzsteuersatz liegt 2025 (befristet) bei 55 Prozent – und der Durschnittssteuersatz liegt bei hohen Einkommen höher als bei niedrigen. Weil Menschen mit höherem Einkommen tendenziell mehr Stunden arbeiten, liegt der Schluss nahe, dass Menschen, die mehr arbeiten, höher besteuert werden.

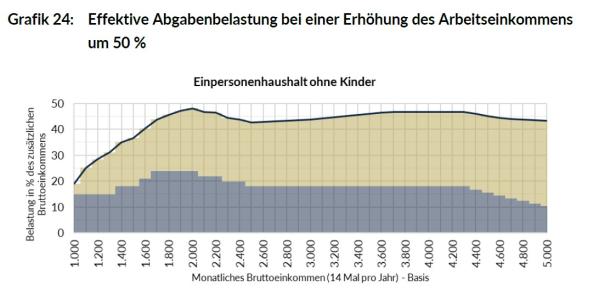

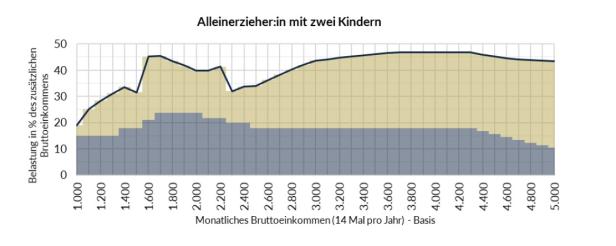

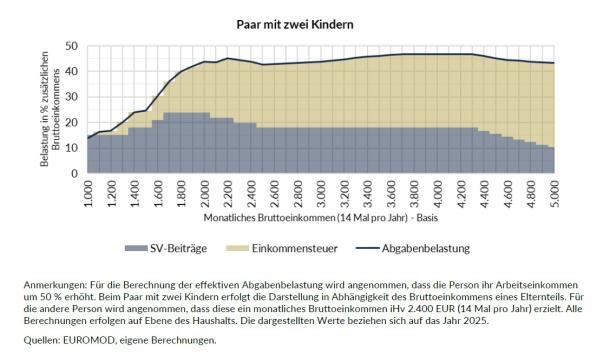

Ein Beispiel: Das Medianeinkommen in Österreich betrug laut Statistik Austria 51.500 Euro brutto im Jahr 2023 bei ganzjähriger Vollzeitbeschäftigung. Maximal so viel verdient also die Hälfte der heimischen Vollzeitbeschäftigten. Netto macht das pro Jahr 36.418,86 Euro – nach Abzug von Steuern und Abgaben. Reduziert man seine Arbeitszeit um die Hälfte, also auf 20 Stunden pro Woche, dann arbeitet man zwar halb so viel. Aber das Netto-Einkommen sinkt nicht analog zur Arbeitszeit um die Hälfte. Im oben genannten, fiktiven Beispiel sind das bei 20 Stunden Arbeitszeit 25.750 Euro brutto, abzüglich der Steuern und Abgaben bleiben jährlich 21.169,23 Euro netto. Die Person arbeitet zwar um die Hälfte weniger Stunden, aber verdient nur rund 42 Prozent weniger. In Summe verdient man weniger aber nicht im selben Ausmaß wie die Stundenreduktion.

Prinzipiell zeigt diese Rechnung für eine ledige Person ohne Kinder und Pendlerpauschale, dass Netto bei einer Halbierung der Stunden in Österreich um weniger als 50% sinkt. Die Entlastung komme vor allem über die niedrige Lohnsteuer, deutlich weniger über die Sozialversicherung, so Bittschi. Das sei politisch gewollt, „wir folgen dem Leistungsfähigkeitsprinzip und haben daher einen progressiven Tarif.“ Leistung werde aber mangels anderer Maße am Einkommen bemessen. Dem gegenüber stehen die Gründe für Teilzeit – 39 Prozent der teilzeitarbeitenden Frauen gehen Lohnarbeit in diesem Stundenmaß nach, weil sie Betreuungsleistungen bringen müssen (Statistik Austria). Eine unsichtbare Arbeit, die nicht als ökonomische Leistung zählt.

„Wenn man wollte, dass die Abgabenbelastung unabhängig von der Stundenzahl ist, bräuchte es einen linearen Tarif („Flat Tax“). Dann würden wir aber das Leistungsfähigkeitsprinzip aufgeben“, ergänzt Bittschi. Praktisch ist die steuerliche Grenzbelastung ab etwa mittleren Einkommen relativ gleichbleibend bei rund 40–50 Prozent, „lediglich die Zusammensetzung zwischen Steuer und Sozialversicherung verschiebt sich“.

Die Abgabenbelastung in Österreich sei sehr hoch, stimmt Ökonom Benjamin Bittschi vom Wifo zu. Das allein lässt aber noch keinen vollständigen Rückschluss darauf zu, ob es sich lohnt, Vollzeit zu arbeiten oder nicht, so der Wirtschaftsforscher.

Grundsätzlich bekommt man in Österreich, aber für Mehrarbeit aus Beschäftigung, „das heißt, von einer Teilzeitbeschäftigung auf Vollzeit aufzustocken, immer mehr Nettoeinkommen“, sagt Bittschi. Zusätzlich zur Abgabenbelastung sei auch zu berücksichtigen, dass durch Mehrarbeit auch Ansprüche an die Sozialversicherung entstehen. „Gerade im Bereich der Pensionen kann es bei mittleren Einkommen durch Ausweitung der Arbeit und höhere Bruttolöhne zu Fällen kommen, bei welchen die Nettopensionsansprüche bei einem Euro mehr Brutto, um mehr als einen Euro ansteigen“, sagt Bittschi. Das heißt: ein Euro mehr Brutto, kann die zukünftige Pension um 1,05 Euro erhöhen.

Zwar ist – wie von Meinl-Reisinger angesprochen – die Abgabenlast in Österreich im internationalen Vergleich hoch. Gleichzeitig würden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aber von einem ebenfalls hohen Leistungsniveau profitieren, so der Experte. „Ob sich Vollzeit also lohnt, hängt letztlich von der persönlichen Situation ab“, sagt Bittschi mit Blick auf die Haushaltsgröße, das Kinderbetreuungsangebot und etwaige Pendelkosten.

Der Ökonom merkt auch an, dass, auch wenn die Abgabenbelastung dieselbe ist, die Entscheidung für Vollzeit oder Teilzeit stark davon abhänge, welche Art von Arbeit in der jeweiligen Branche verfügbar ist, wie die Arbeitszeiten gestaltet sind und wie hoch die Löhne sind.

Fazit

Grundsätzlich bekomme man immer mehr Netto, wenn man von Teilzeit auf Vollzeit aufstockt. Allein an der Abgabenquote lässt sich laut Experten aber nicht bewerten, ob sich Vollzeit arbeiten lohne oder nicht. Ob sich Vollzeit auszahlt, ist eine subjektive Entscheidung, die aufgrund verschiedenster Beweggründe (darunter etwa Haushaltsgröße, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Pendelkosten) getroffen wird.