Wie steht es um das Burgtheater unter Kušej?

Es ist halt einfach beruhigend, wenn der Chef in einer Krise persönlich zu einem spricht. Während der Pandemie erklang die Stimme von Burgtheater-Direktor Martin Kušej vor jeder Vorstellung – vom Tonband. Man möge sich auch aus Solidaritätsgründen impfen lassen und während der gesamten Vorstellung eine FFP2-Maske tragen, selbst wenn gerade nur OP-Masken verpflichtend seien. Der Leiter einer großen Kulturinstitution hatte sich damit deutlich positioniert. Und vorbildlich ein Zeichen gesetzt.

Szenenwechsel: Im Oktober 2021 wurde der Christine-Lavant-Preis in einem feierlichen Festakt an die Kärntner Autorin Maja Haderlap vergeben. „Wissen Sie, wer ich bin, oder wissen Sie es nicht?! Ich bin der Intendant!“, schnauzte Kušej einen überforderten Studenten an, der die 3G-Nachweise kontrollieren wollte – und stürmte ohne Maske in den Saal. Auf Anweisung einer Aufsichtsperson meinte Kušej, er habe keine Maske. Beobachtet und aufgezeichnet hat diesen peinlichen Auftritt die Germanistin Daniela Strigl in ihrer Kolumne in der „Furche“.

Kušejs irritierendes Verhalten lässt sich so zusammenfassen: Wasser predigen und Wein trinken. Halbherzigkeit prägt Kušejs Gesamtperformance am Burgtheater. Auf große Worte folgen lahme Aktionen. Ein weiteres Beispiel: Das Burgtheater brüstet sich damit, dass aktuell auch ohne Quote mehr Frauen als Männer inszenieren. Als bei der Programmpressekonferenz für die kommende Saison der „Kurier“-Journalist Thomas Trenkler nachhakte, warum Frauen hauptsächlich in den kleinen Spielstätten zugange sein müssten, während der Chef nur im großen Haus arbeite, antwortete Kušej tatsächlich, die große Bühne müsse man eben „schaffen können“. Allzu weit ist das nicht mehr von Frank Castorfs sexistischem Sager entfernt, nach dem Frauenfußball halt einfach nicht so gut sei wie sein männliches Pendant. Kušej betonte zwar, in Zukunft sähe diese Bilanz wahrscheinlich anders aus. Bloß: Warum nicht schon heute? Männliche Regiekräfte scheitern ja auch immer wieder großspurig am Burgtheater.

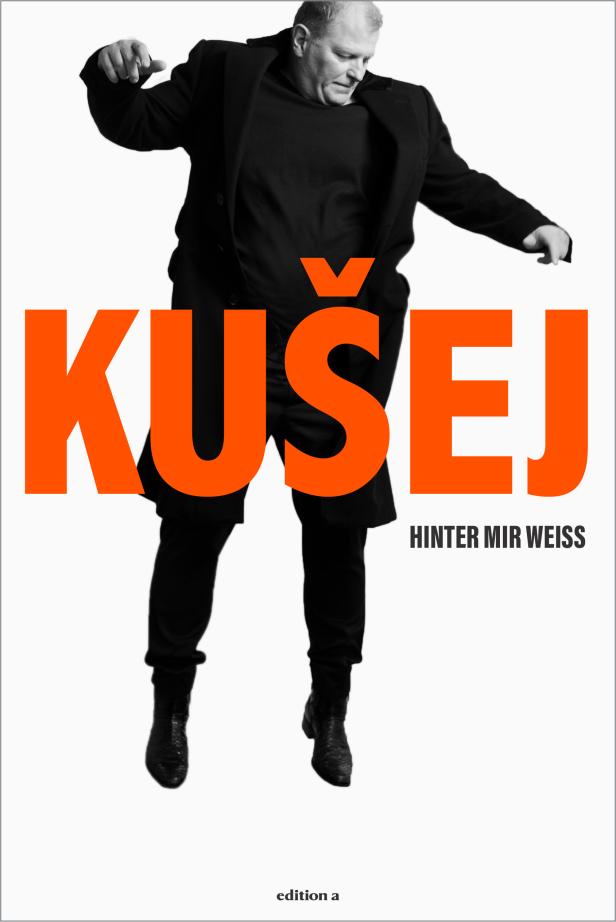

Der gebürtige Kärntner Martin Kušej, 60, ist 2019 angetreten, um Österreichs Nationaltheater weltoffener und vielsprachiger zu machen. Die Burg sollte eine europäische Bühne werden. Aber wie ernst nimmt es Kušej tatsächlich mit der Diversität? Antworten finden sich in dem gerade erschienenen Buch „Hinter mir weiß“, in dem der Theatermacher auf seine Karriere zurückblickt. Kušej hält darin ein flammendes Plädoyer für die Öffnung der Bühnen, um gesellschaftliche Entwicklungen abbilden und analysieren zu können. „Auch das Burgtheater hat lange Zeit die Diversität unserer Stadt nicht wahrgenommen“, schreibt er, um im nächsten Moment zu betonen: Jeder müsse alles darstellen dürfen, sonst führe dies zum Ende des Theaters.

Highlight der Ära Kušej: Peter Handkes „Zdeněk Adamec“ in der Regie von Frank Castorf

Genau dieses naive Argument verdeckt in Diskussionen meist, dass vor allem weiße, heterosexuelle Cis-Schauspieler ständig alles spielen und zum Beispiel Trans-Personen deshalb einfordern, dass sie zumindest ihre eigene Geschichte erzählen können – auch um einen Fuß ins Theater zu bekommen und irgendwann dann ebenfalls „alles“ spielen zu dürfen. An Kušejs Haltung zeigt sich ein grundlegendes Problem vieler Kunstinstitutionen: Es reicht nicht, Menschen mit anderer Sprache, Herkunft und Hautfarbe zu beschäftigen und laut Diversität zu proklamieren. Man muss Leuten zuhören, Diskurse zu Ende denken, statt sie sich routiniert auf die Fahne zu heften. Das Burgtheater möchte moderner sein, als es de facto ist.

Die Stimmung am Burgtheater sei unter Martin Kušej, so hört man, wenn man Insider dazu befragt, erstaunlich schlecht; der Chef soll nach wie vor am Haus kaum präsent sein. Im vergangenen Oktober legte er bei laufendem Spielbetrieb eine Segeltour in Griechenland ein – ein klares No-Go. Auf profil-Anfrage antwortet Kušej: „Ich bin präsent, und es ist richtig, dass ich sechs Tage an einer Charity-Regatta teilgenommen habe. Das war eine Meeresschutzaktion einer Umweltschutzstiftung, bei der vor allem Schauspielerinnen und Schauspieler aus dem Film- und Fernsehbereich anwesend waren. Ich war bereits das fünfte Mal bei einem solchen Törn dabei.“

Noch unter keiner Intendanz wurden Informationen, was denn im kommenden Monat am Haus zu sehen sein werde, derart spät veröffentlicht. Auf der Website findet sich etwa die Ankündigung, die Koproduktion mit dem slowenischen Nationaltheater Maribor „Die Nacht, als ich sie sah / To noč sem jo videl“ sei in dieser Spielzeit am Akademietheater zu sehen. Im Programm sucht man sie derweil vergeblich. Kušej: „Leider mussten unsere Koproduktionspartner uns mitteilen, dass für sie die Vereinbarung über Vorstellungen in Wien aus finanziellen Gründen aktuell nicht zu leisten ist. Das bedaure ich zutiefst, denn es ist eine sehr eindringliche Inszenierung in drei Sprachen entstanden, die in Slowenien und Serbien vom Publikum gefeiert wurde.“ Aber warum wird das nicht auf der Burg-Website genauso ausgewiesen?

Schauspielerinnen und Schauspieler kritisieren, dass sie nicht planen könnten, weil alles im letzten Moment entschieden werde. „Du weißt ewig lange nicht, wann du spielst. Das Burgtheater ist behäbig wie eine Behörde“, sagt einer, der am Haus arbeitet, aber namentlich nicht genannt werden möchte. „Diese Kritik müssten Sie konkretisieren – auf der einen Seite mangelnde Planungssicherheit, auf der anderen Seite Bürokratismus“, verwehrt sich der Burg-Chef: „Richtig ist, dass wir durch die Pandemie gezwungen waren, Planungen immer wieder zu überarbeiten. Für alle im Haus war das eine enorme Herausforderung, mit der wir sehr professionell umgegangen sind.“

Und warum verlassen so viele Schauspielerinnen und Schauspieler das Ensemble? Liegt es bloß an der übermächtigen Konkurrenz von Netflix, wo deutschsprachige Schauspielkräfte mehr denn je gebraucht (und für Drehs teuer verpflichtet) werden? „Um das Bild differenziert zu zeichnen: Es sind acht Schauspielerinnen und Schauspieler, die diese Spielzeit unser Ensemble verlassen haben oder verlassen werden“, beschwichtigt der Direktor. „Ein normaler Vorgang. Darunter zwei ältere Kollegen, einer von ihnen wird in Pension gehen. Grundsätzlich sind fast alle Ensemblemitglieder immer wieder bei Dreharbeiten beschäftigt und werden hierfür von uns freigestellt.“

Auch künstlerisch blieb die Burg hinter den Erwartungen zurück. Kušej konnte in dieser Spielzeit immerhin mit einer überraschenden Paarung punkten. Er hatte den radikalen Berliner Regisseur Frank Castorf überredet, erstmals Peter Handke zu inszenieren. „Zdeněk Adamec“ bleibt erstaunlich nah am Text und ist trotzdem ein beeindruckend wilder, überbordender Abend. Schön, wie sich da zwei Außenseiter zusammenraufen. Vor allem Mehmet Ateşçi brilliert als Schauspieler, der alles gibt und sich in seine Rollen wie in einen reißenden Fluss wirft. Er ist der neue Star des Burgtheaters – leider gehört auch er zu den Akteuren, die in der kommenden Spielzeit gehen werden.

Kušejs eigene Inszenierungen dagegen vermochten nur bedingt zu zünden, was auch an der abstrusen Stückwahl liegen mag. Nach der glücklosen Eröffnung mit Kleists „Hermannsschlacht“ zu Beginn seiner Intendanz 2019 folgte ein Jahr später Calderons „Das Leben ein Traum“: Diese selten gespielten Texte nutzte Kušej, um vom Aufstieg rechter Politiker zu erzählen. Sonderlich brisant war das nicht, die Arbeiten knirschten unter dem Druck, möglichst aktuell sein zu wollen. „Maria Stuart“ war zumindest schauspielerisch (Birgit Minichmayr und Bibiana Beglau) toll. Sartres „Geschlossene Gesellschaft“ wirkte dann völlig aus der Zeit gefallen; irritierend, dass ausgerechnet jemand wie Kušej, der mit wütenden, radikalen Regiesetzungen berühmt wurde, inzwischen dermaßen handzahm geworden ist. Die Kindertheaterschiene von Anja Sczilinski hat zudem den Ruf, nicht sonderlich innovativ zu sein.

Auch viele Regisseure, die Kušej erstmals in Wien vorstellte, enttäuschten: Das märchenhafte Bildertheater des Isländers Thorleifur Örn Arnarsson wirkt ebenso oberflächlich wie die Inszenierungen des israelischen Regisseurs und Schauspielers Itay Tiran. Ein gutes Händchen haben Kušej und sein Team allerdings bei der Wiederentdeckung vergessener Dramen bewiesen: Anna Gmeyners „Automatenbüfett“ wurde im Vorjahr völlig zu Recht zum renommierten Berliner Theatertreffen eingeladen.

Man versteht, dass die Pandemie den Theatern zugesetzt hat, dass vieles nicht möglich war, was man sich künstlerisch gewünscht hatte. Umso überraschender erscheint es, wie uninspiriert sich der kommende Spielplan liest. Wo sind die relevanten, zeitgenössischen Stücke? Sieht man von Peter Handkes „Zwiegespräch“ ab, werden sich über die ewig gleichen Klassiker wie Schnitzlers „Das weite Land“ (Regie: Barbara Frey) und Horváths „Kasimir und Karoline“ (Regie: Mateja Koležnik) vor allem Lehrkräfte freuen, die Stoff für ihre Schulklassen haben werden.

Romanadaptionen wie „Der Zauberberg“ (Regie: Bastian Kraft) und „Dämonen“ (Regie: Johan Simons) klingen ebenso wenig originell. Und Kušej selbst nimmt sich allen Ernstes den international wenig akklamierten Daniel-Brühl-Film „Nebenan“ vor, im Grunde ein Zweipersonengespräch in einer Eckkneipe, das auf der Burgtheaterbühne hochgejazzt werden soll. Der Text stammt von Daniel Kehlmann, der seine künstlerische Heimat längst im Theater in der Josefstadt gefunden hat. Kreativ ist das nicht, ausgerechnet beim Nachbarn zu wildern.

Doch zurück zu Kušejs autobiografischem Werk „Hinter mir weiß“. Wenn es nach seinen Eltern gegangen wäre, würde sich der Burgtheaterdirektor heute so schreiben: Martin Kuschej. Vater und Mutter, beide als Lehrende an der Volksschule tätig, wollten sich von ihrem slowenischen Namen distanzieren. Wie sich Kušej gegen diese Assimilierung wehrt, mit ersten Kärnten-kritischen Inszenierungen aneckt, als Regieassistent in Ljubljana arbeitet und lange auf seiner Visitenkarte nichts anderes als einen fett gedruckten Háček stehen hat, gehört zu den spannendsten Kapiteln eines Buches, das insgesamt doch erstaunlich unpersönlich wirkt. Ziemlich langatmig werden Inszenierungen abgehakt; Kinder- und Jugendfotos, die Erinnerungen plastisch ergänzen würden, fehlen zur Gänze. Als Essay ist das Buch zu wenig vertiefend. Hat Kušej keine Menschen um sich, die ihm mit gutem Rat und nötiger Manöverkritik zur Seite stehen? Es wirkt leider so.