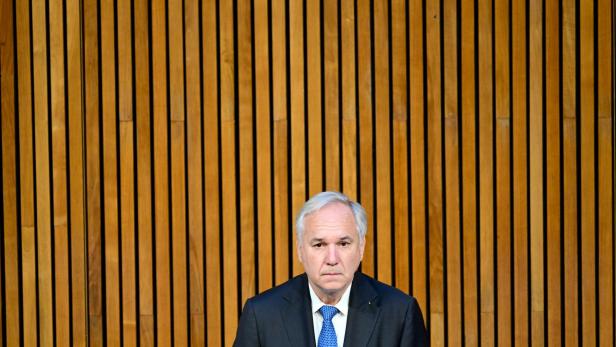

Was kann Walter Rosenkranz – außer Gendersternchen abschaffen?

Vor einem Jahr, am 24. Oktober 2024, wurde Walter Rosenkranz als erster FPÖ-Politiker zum Nationalratspräsidenten gewählt. Der stärksten Fraktion steht das höchste Amt im Hohen Haus den Usancen entsprechend zu. Rosenkranz erhielt 100 von 183 möglichen Stimmen. Es hätte der parlamentarischen Tradition, nicht aber der Demokratie widersprochen, hätten ÖVP, SPÖ, Neos und Grüne eine Mehrheit für einen Kandidaten einer anderen Fraktion organisiert. Warum auch sollte mit der FPÖ eine Partei von einer ungeschriebenen Regel des Parlamentarismus profitieren, die unter ihrem Obmann Herbert Kickl mit vielen ungeschriebenen und geschriebenen Regeln der Zweiten Republik brechen und eine Dritte installieren will? Der 24. Oktober 2024 wäre also ein guter Tag gewesen, den Systemwechsel, den Kickl so gern propagiert, mal an der FPÖ auszuprobieren. Wer radikale Änderungen will, sollte nicht wehleidig sein, wenn sie einen selbst treffen.

Dennoch war es klug, dass sich in den anderen Parteien ausreichend Abgeordnete fanden, die Rosenkranz hausbrauchgemäß zum Nationalratspräsidenten wählten. Verfassungstreue Parteien sollten parlamentarische Regeln nicht vor Republikstürmern brechen. Zudem wäre Rosenkranz sofort von Herbert Kickl zum Opfer hochstilisiert worden. Und: Mag die FPÖ auch keinen rechtlichen Anspruch auf das Amt haben – FPÖ-Wähler hätten sich als Bürger zweiter Klasse fühlen müssen, wenn just zu dem Zeitpunkt, da sie in der Mehrheit sind, die Spielregeln geändert werden. Man kann ein scharfer Gegner der FPÖ sein, aber trotzdem deren Wähler respektieren.

Alter Herr

Versuchen wir an dieser Stelle, der Person Walter Rosenkranz gerecht zu werden. Sein erstes großes Interview gab Rosenkranz dem rechtsextremen Sender AUF1. Dass er kurz nach Amtsantritt den ungarischen Premier Viktor Orbán ins Parlament zu einem Meinungsaustausch mit der FPÖ einlud, erzeugte schon zu Beginn Zweifel an der Unabhängigkeit des Nationalratspräsidenten von seiner Partei. Sie sind bis heute nicht ausgeräumt.

Jeder Nationalratspräsident ist automatisch Vorsitzender des Kuratoriums des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus. Rosenkranz ist Alter Herr einer deutschnationalen Burschenschaft („Libertas“). Dies disqualifizierte ihn für die Vorsitzfunktion aus Sicht anderer Kuratoriumsmitglieder, vor allem von Vertretern der Israelitischen Kultusgemeinde. Immerhin: Am Ende zog sich Rosenkranz vom Vorsitz zurück, allerdings eher bockig als einsichtig. Es ist bei Nachsicht aller Taxen das Elend mit korporierten FPÖ-Politikern: Sie wollen oder können nicht einsehen, dass ihre gelebte deutschnationale Gesinnung inkompatibel mit einem politischen Höchstamt ist. Ein Nationalratspräsident gelobt Treue gegenüber der Republik Österreich, jener gegenüber seiner Burschenschaft sollte er abschwören.

Renitenz zeigte Rosenkranz auch im Umgang mit einem lang verhüllten Wandbild des NS-Künstlers Rudolf Eisenmenger in seinem Büro, das er freilegen ließ und vor dem er gern für Fotos posiert. Es ist eine dieser Provokationen, die sich der Nationalratspräsident nicht verkneifen kann. Auf Kritik antwortet er mit schulmeisterlichen Erklärungen, das Bild sei erst 1951 entstanden und Eisenmenger zu diesem Zeitpunkt schon entnazifiziert gewesen. Er sei kein Provokateur, sagte Rosenkranz einmal zu profil: „Ich versuche nicht zu provozieren, aber ich möchte mich auch nicht verstecken müssen oder mich vor allem zu Tode fürchten.“

In seiner Vorsitzführung gilt Rosenkranz als ausgewogen. Dass er nun Genderzeichen aus Texten der Parlamentsdirektion verbannt, ist FPÖ-Folklore. Die Parlamentsmitarbeiter schätzen ihn mehr als seinen impulsiven ÖVP-Vorgänger Wolfgang Sobotka. Allerdings ist Rosenkranz nicht nur der soignierte Parlamentspräsident, sondern neigt bisweilen zu kleineren Derbheiten und Zornanfällen.

Lesung ohne Rosenkranz

Sobotka hatte das Parlament mit diversen Events, Ausstellungen und Konzerten bespielt, unter Rosenkranz wurden diese reduziert. Eine am 29. Oktober stattfindende bemerkenswerte Veranstaltung duldet der Präsident. Auf Einladung der Parlamentsdirektion liest der Autor Martin Prinz aus seinem im Februar erschienenen, für den Österreichischen Buchpreis nominierten Roman „Die letzten Tage“, in dem anhand von Volksgerichtsakten das NS-Mordregime im Semmering-Gebiet im April 1945 rekonstruiert wird. In einem APA-Interview Mitte Oktober übte Prinz scharfe Kritik an Rosenkranz, der in einem 2009 verfassten Artikel den Juristen Johann Karl Stich und weitere 156 in der Zwischenkriegszeit tätige Burschenschafter als „Leistungsträger“ bezeichnet hatte. Stich war NSDAP-Mitglied und ab 1939 als Generalstaatsanwalt in Wien für Hinrichtungen von Widerstandskämpfern verantwortlich, die er bis unmittelbar vor Kriegsende exekutieren ließ. Im Jahr 2022 meinte Rosenkranz – nicht bockig, aber auch nicht wirklich geläutert –, er würde dies heute nicht mehr so formulieren.

Die Veranstaltung im Lesesaal der Parlamentsbibliothek war rasch ausgebucht, ein größerer Raum im Parlament offenbar nicht zu organisieren. Der mehrfach ausgesprochenen Einladung des Autors, seiner Lesung und der anschließenden Diskussion über Österreichs NS-Vergangenheit beizuwohnen, wird Nationalratspräsident Rosenkranz wohl nicht folgen.