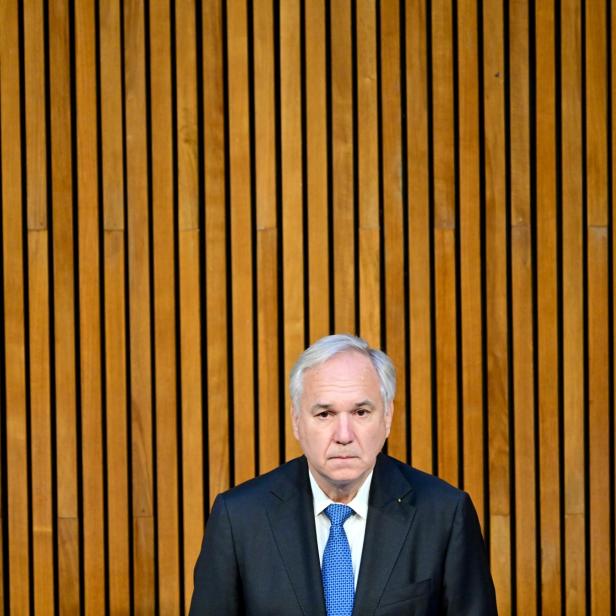

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) beim Dinghofer-Symposium.

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) beim Dinghofer-Symposium.

Blaues Dinghofer-Symposium: Legendenbildung und „Lendenstärke“

Während die Republik an den vergangenen Tagen der Novemberpogrome 1938 gedachte, wurde am Dienstagabend im Parlament mit Franz Dinghofer ein Antisemit und NSDAP-Mitglied geehrt. Die „Omas gegen Rechts“ und Mitglieder der jüdischen Gemeinde demonstrieren vor dem Parlament dagegen. „Aus der Geschichte lernen“, stand auf einem ihrer Transparente.

„Kein Platz für Antisemitismus“, forderte der Grünen-Abgeordnete Lukas Hammer auf seinem Schild, während er vor dem Theophil-Hansen-Saal im Parlament stand.

Die Gäste des Dinghofer-Symposiums mussten an ihm vorbei. Die meisten ignorierten ihn, eine Männergruppe lachte demonstrativ laut auf, wenige versuchten, ihn in kurze Diskussionen zu verwickeln. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz grüßte Hammer im Vorbeigehen. Die Veranstaltung fand dann ungestört statt.

Nie dagewesene Kritik

Seit 15 Jahren findet das Symposium des Dinghofer Instituts auf Einladung der FPÖ im Parlament statt. Weil die FPÖ mit Rosenkranz erstmals den Ersten Nationalratspräsidenten stellt und die Veranstaltung heuer auf seine Einladung stattfand, stieß das Symposium auf nie dagewesene Kritik. Namhafte Historiker, die Israelitische Kultusmgemeinde, ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne forderten eine Absage.

Das Parlament werde durch das Symposium „zum Ort des ehrenden Erinnerns an einen deklarierten Antisemiten und Nationalsozialisten“, schrieben die Zeithistoriker Helmut Konrad und Oliver Rathkolb in einem offenen Brief.

Dinghofer (1873-1956) war schließlich NSDAP-Mitglied. Wie Rathkolb in der ZiB2 am Sonntag hervorstrich, wurde er 1940 aufgenommen, als die Nationalsozialisten nur noch überzeugte Ideologen aufgenommen hätten.

Belastete Biografie

Im Theophil-Hansen-Saal im Parlament zeichnete Rosenkranz vor zahlreichen FPÖ-Funktionären und Sympathisanten – im Saal blieb kein Sessel leer – jedoch ein gänzlich anderes Bild von Dinghofer. So war der deutschnationale Politiker während der Monarchie auch Mitglied des Abgeordnetenhauses, Linzer Bürgermeister und später in der Ersten Republik Nationalratsabgeordneter, Justizminister, Vizekanzler, Dritter Präsident des Nationalrates und Präsident des Obersten Gerichtshofes.

Für die FPÖ besonders bedeutend: Dinghofer war einer jener Präsidenten der Provisorischen Nationalversammlung, die am 11. November 1918 die Gründung der Republik „Deutschösterreich“ beschloss. Dinghofer sei daher „mit Fug und Recht Geburtshelfer der Ersten Republik“, so Rosenkranz.

Daran erinnert auch eine Tafel an der Außenwand des Parlaments, die vom damaligen Nationalratspräsidenten Heinz Fischer eingeweiht wurde und beim Umbau des Parlaments der Prüfung unter Wolfgang Sobotka standgehalten hätte, wie der nunmehrige Nationalratspräsident betonte.

Während Rosenkranz am Dienstagvormittag gegenüber Ö1 noch sagte, man müsse „trotz der Schattenseiten, trotz aller Widrigkeiten, die es in Biografien eines Menschen" geben könne, "seine positiven Dinge sehen", umschiffte er die „Schattenseiten“ Dinghofers am Abend im Parlament fast vollständig. Wiewohl er einmal allgemein einschob, dass „Antisemitismus selbstverständlich auch in diesem Haus keinen Platz“ habe.

Dinghofer aber habe etwas getan, „was heute fremd geworden ist“. Er sei nämlich als Justizminister zurückgetreten, weil er einen aus Ungarn geflohenen Kommunisten und Juden nicht ausliefern wollte und sich damit Kritik aus den eigenen Reihen zugezogen hätte, so Rosenkranz. Dinghofer könne daher kein Antisemit gewesen sein.

Blaue Prominenz und Burschenschafter

Dass das Dinghofer-Symposium so kurz nach dem Pogrom-Gedenken stattfinde, verteidigte er damit, dass man sich eben an „historische Wahrheiten halten würde“ – so sei die Erste Republik eben am 12. November ausgerufen worden.

Rosenkranz warf den Historikern vor, „aus der Geschichte vor allem ihre Lehrstühle“ gezogen zu haben und erntete weitere Lacher aus dem Publikum, als er verkündete, dass er nicht daran denke, irgendeine Veranstaltung im Parlament abzusagen. Er verstehe das als „umfassende Freiheit - lateinisch Libertas genannt“, spielte er wohl auf den Namen seiner deutschnationalen Burschenschaft an.

Unter den Gästen des Symposiums waren etwa der blaue Generalsekretär Christian Hafenecker, die Nationalratsabgeordneten Norbert Nemeth und Christoph Steiner oder der - wenn er auch zu spät kam - Identitäre Gernot Schmidt, der nunmehr Mitarbeiter der FPÖ ist. Vor ihren Augen bekam der Grazer Leopold Stocker Verlag den Franz-Dinghofer-Medienpreis überreicht.

Preis an Rechtsaußen-Verlag

Der Verlag bringt unter anderem Zeitschriften und Bücher über Landwirtschaft, die Jagd oder das Kochen heraus. Zuletzt erschien aber auch „Merkels Werk – Unser Untergang“ von Gerald Grosz in dem Verlag, dessen Tochterfirma, der „Ares-Verlag“, vor allem für Rechtsaußen-Literatur bekannt ist, und der vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands (DÖW) als rechtsextrem eingestuft wird.

Wolfgang Dvorak-Stocker beim Dinghofer-Symposium.

Verleger Wolfgang Dvorak-Stocker beim Dinghofer-Symposium.

Verleger Wolfgang Dvorak-Stocker wurde in einer Laudatio gelobt, „nicht nur auflagen-, sondern auch lendenstark“ zu sein – er habe schließlich fünf Kinder. So lange Stocker da sei, sei das Abendland noch nicht verloren, hieß es. Stocker selbst meinte in seiner Rede, dass man sich „über den Hass der Linken nicht wundern“ brauche und warnte davor, dass die Linken „zu allen Mitteln“ greifen werden.

Die Franz-Dinghofer-Medaille bekam der Biochemiker Gunther Gotthard Pendl und der emeritierte Universitätsprofessor Michael Rainer referierte zum Begriff der Freiheit. Er startete bei den antiken Griechen, sprach lange über das Römische Reich, das unter anderem untergegangen sei, weil es keine „Vaterlandsliebe“ mehr gegeben habe. Er zitierte Kant, Schiller und Montesquieu – bei Thomas Jefferson entschuldigte er sich dafür, dass er diesen auf Englisch wiedergab. Im Anschluss gab es noch Verköstigung im Freiheitlichen Parlamentsklub – allerdings nur für geladene Gäste.

Rosenkranz wünschte in seiner Rede schon ein schönes Symposium im nächsten Jahr. Dass die FPÖ, wie von Historiker Rathkolb angeregt, ihre historischen Vorbilder abermals überdenkt, scheint derzeit ausgeschlossen.