Individuell statt einheitlich

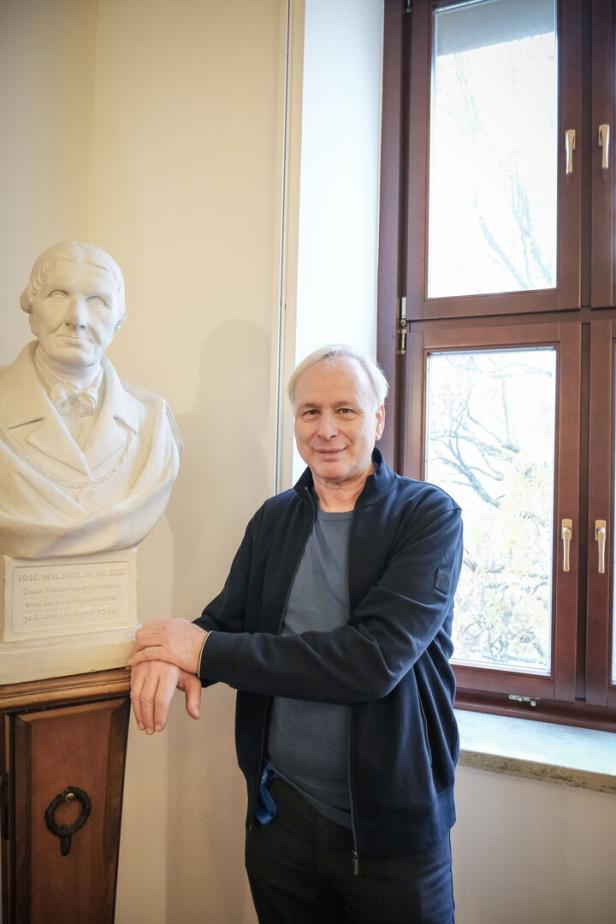

Zischend schließen sich die Türen des 4A-Busses, profil fährt mit Horst Ganitzer zu seinem Institut. Dort werden 114 Kinder und Jugendliche vom Kindergarten bis zur Handelsschule betreut und unterrichtet. Die Forderung nach einem Aus für Sonderschulen sieht der Direktor kritisch. „Wenn es nach manchen ginge, würde es diese Schule gar nicht geben.“ Er bedauert, wie einseitig die Debatte geführt wird. Sein Grundsatz: „Weil Menschen nicht gleich sind, darf Bildung nicht für alle gleich sein.“

Die Schule für Blinde und Sehbehinderte existiert seit 1804, seit 1898 befindet sie sich in der Wittelsbachstraße im 2. Bezirk – zwischen Donaukanal und dem dichten Grün des Praters. Beim Betreten wirkt sie zunächst wie jede andere Schule: eine Aula, eine Kantine, Stundenpläne an den Türen der Klassenzimmer. Erst innen zeigt sich, was sie besonders macht.

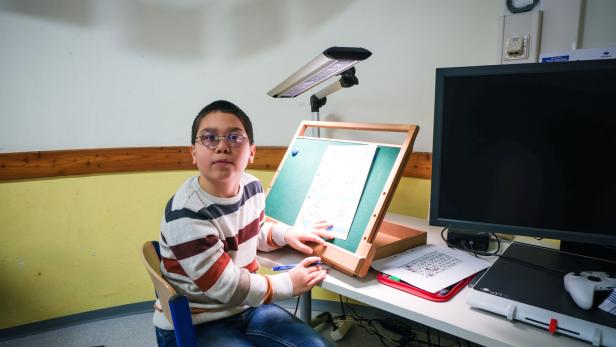

In einer kleinen Volksschulklasse stehen „Lernwörter“ auf dem Programm. Vier Kinder arbeiten ruhig und konzentriert, unterstützt von zwei Lehrerinnen. Der Raum ist verwinkelt und gemütlich eingerichtet, fast wie ein Wohnzimmer. Zwei Kinder schreiben unter einer eigenen Tischlampe, die das Arbeitsblatt beleuchtet. Ein Bub tippt seine Wörter in Blindenschrift in die Braille-Schreibmaschine. Ganitzer erklärt, dass hier alles auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt ist – von den Räumen bis zu den Materialien. Vor dem Hintergrund spricht der Direktor lieber von einer Spezialschule: einer Schule für Kinder mit individuellen Bedürfnissen und Talenten.

Parallelsystem

Sonderschulen – oder Spezialschulen, wie Ganitzer sie nennt – sind eine der Schulformen, in denen Kinder und Jugendliche mit Behinderung in Österreich lernen können. Sie sind Teil eines parallelen Schulsystems. Eltern oder Erziehungsberechtigte entscheiden, welchen Weg ihr Kind gehen soll: eine Sonderschule oder eine Integrationsklasse an einer Regelschule.

Neben diesen beiden bestehenden Typen gibt es eine Mischform: inklusive Schulzentren. Dort sind sowohl Integrationsklassen als auch kleine Förderklassen untergebracht. Besonders im urbanen Raum, allen voran in Wien, findet sich dieses Modell. Viele Sonderpädagogen halten es in der Praxis für die sinnvollste Lösung. Dennoch ist die Mischform bislang selten verbreitet – nicht zuletzt aufgrund des hohen personellen und finanziellen Aufwands.

Voraussetzung für den Besuch einer der drei Schulformen ist die Feststellung eines „Sonderpädagogischen Förderbedarfs“, kurz SPF. Dieser wird entweder von den Eltern beantragt oder von der Bildungsdirektion. Laut Gesetz liegt ein solcher Förderbedarf vor, wenn ein Kind aufgrund einer länger anhaltenden körperlichen, geistigen beziehungsweise psychischen Beeinträchtigung – oder einer Einschränkung der Sinneswahrnehmung – dem Unterricht ohne spezielle Hilfe nicht folgen könnte.

Natürlich begleite das Bundes-Blindeninstitut Kinder, die in eine Regelschule wechseln möchten, sagt Ganitzer. Damit ein solcher Schritt gelingen kann, müssen viele Voraussetzungen erfüllt sein – allen voran passende Angebote an der jeweiligen Schule vor Ort. Und genau hier herrscht häufig ein Mangel, und es passiert das Gegenteil. Viele Kinder, erzählt er, wechseln von einer Regelschule an sein Institut. Ein Schüler etwa durfte zuvor nie am Turnunterricht teilnehmen – es sei „zu gefährlich“ für ihn. Im Institut hingegen stehen allen Kindern alle Aktivitäten offen: Turnen, Werken und sogar Skikurse.

Diese Beispiele, sagt Ganitzer, zeigen ein strukturelles Problem: Inklusion funktioniert nur dann, wenn Schulen die Ressourcen und die Kompetenzen haben, um Kinder mit besonderen Bedürfnissen tatsächlich zu unterstützen. Fehlen diese Voraussetzungen, bleibt der Anspruch auf gemeinsames Lernen ein leeres Versprechen – und Sonderschulen werden weiterhin dringend gebraucht.

Die Inklusionsfrage

Nicht nur der Direktor des Bundes-Blindeninstituts sieht Schwierigkeiten beim inklusiven Unterricht an Regelschulen. Auch andere Sonderpädagogen schildern im Gespräch mit profil vergleichbare Herausforderungen. Manche Kinder profitieren zwar enorm von großen Integrationsklassen – sie hören Inhalte, die sie in einer Kleingruppe nie mitbekommen würden, erzählt eine Sonderpädagogin aus Wien, die mobil an allen Schulformen unterrichtet und unterstützt. „Andere sitzen die Zeit schlicht ab und wären in einer kleineren, individuell abgestimmten Gruppe deutlich besser aufgehoben.“ Inklusion funktioniere nicht nach Schema F. „Kein Modell ist per se das bessere – es hängt vom einzelnen Kind ab.“

Sie kann sich vorstellen, dass Integrationsklassen durch den geringeren Personalaufwand für das System günstiger sind. Pädagogisch allerdings führe das häufig zu Überlastung. Lehrpersonen kämpfen mit zu wenig Zeit, zu wenig spezialisierter Unterstützung und dadurch mit schwierigen Bedingungen für guten Unterricht. In Gesprächen mit Kollegen zeige sich außerdem, dass es vor allem in ländlichen Regionen an allen Ecken und Enden fehle.

Die Idee der Inklusion sei gesellschaftlich wertvoll – Sichtbarkeit, soziale Teilhabe, gemeinsames Lernen, sagt die Pädagogin gegenüber profil. Doch viele Kinder bräuchten zusätzliche Förderung, die Regelschulen bisher schlicht nicht bieten können. Ohne ausreichende Ressourcen bleibe Inklusion ein gut gemeinter, aber „naiv“ gedachter Anspruch, der letztlich alle Beteiligten überfordere. Kinder mit Behinderung wollen nicht „für die Gesellschaft sichtbar sein“, sie wollen lernen, so die Pädagogin.

In vielen inklusiven Klassen sei ein Sonderpädagoge nur wenige Stunden pro Woche präsent, berichtet eine Sonderpädagogin aus Niederösterreich. Gerade Kinder mit Kommunikationsschwierigkeiten brauchen jedoch eine konstante Begleitung, etwa Kinder mit Autismus oder besonderen Wahrnehmungen.

Kinder mit schwerer oder Mehrfachbehinderung seien auf spezialisierte Unterstützung angewiesen. In „basalen Klassen“ reiche diese Begleitung von dem behutsamen Erlernen erster Kommunikationsformen bis hin zu pflegerischen Handgriffen wie etwa dem Wickeln, erzählt die Pädagogin.

Als eigentlichen Stolperstein sehen die Pädagoginnen weniger die Existenz von Sonderschulen als die Erwartungen der Gesellschaft: ein Schulsystem, das primär auf Leistung ausgerichtet ist und Kinder mit besonderen Bedürfnissen zuerst nach Defiziten bewertet. Ohne realistische Rahmenbedingungen werde aus Integration schnell wieder Segregation – nur eben innerhalb desselben Gebäudes.

Verpflichtung zum Wandel

Diese Gefahr sieht auch Daniela Rammel, stellvertretende Vorsitzende des Monitoringausschusses zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Dennoch rückt sie nicht von der Kritik an den Sonderschulen ab. Nicht die Schulen selbst oder ihre Pädagogen seien das Problem – im Gegenteil, sie sei überzeugt, dass dort engagiert gearbeitet werde.

Rammels Kritik zielt vielmehr auf die politische Rolle dieser Einrichtungen: Sonderschulen seien der deutlichste Beweis dafür, dass Österreich weiterhin auf Trennung statt auf Inklusion setzt. Dies lasse sich klar nachweisen – ein offensichtlicher Widerspruch zur UN-Behindertenrechtskonvention.

Die eigentliche Botschaft richte sich an die Politik: „Solange der Großteil der Ressourcen in parallele Systeme fließt, wird sich nichts ändern.“ Gefragt seien echte inklusive Strukturen.

Die Frage sei nicht, ob dieser Wandel komme. Er müsse kommen, betont Rammel. Österreich habe sich schließlich mit der UN-Behindertenrechtskonvention dazu verpflichtet. Dass dieser Prozess Zeit brauche, sei ihr bewusst. Doch irgendwann müsse begonnen werden – und genau das passiere nicht. Statt entschlossen zu handeln, schieben Bund und Länder die Verantwortung hin und her. Auf der Strecke bleibe dabei vor allem eines: die Inklusion.

Ländersache

Auf profil-Anfrage betont Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos), die Weiterentwicklung inklusiver Bildung sei ihm ein wichtiges Anliegen. Entsprechend kritisch sehe er, dass einige Bundesländer neue Sonderschulen errichten wollen, statt den Ausbau inklusiver Schulen voranzutreiben.

Zugleich verweist er darauf, dass die konkrete Ausgestaltung des Bildungssystems in der Verantwortung der Bundesländer liege – so sehe es die derzeitige Kompetenzverteilung vor.

Hinter der Diskussion um Sonderschulen steckt letztlich eine grundsätzliche Frage: Wie soll Schule aussehen – und in welchem Rahmen sind Kinder wirklich gut aufgehoben? Das Problem sind dabei nicht die Sonderschulen selbst. Sie zeigen vielmehr, wo Regelschulen noch Aufholbedarf haben, um allen Kindern gerecht werden zu können.

Zwar haben Eltern formal ein Wahlrecht zwischen zwei Schulformen, doch in der Praxis ist diese Wahl oft keine echte: Wenn Regelschulen die nötige Unterstützung nicht bieten können, bleibt vielen Familien nur der Weg in die Sonderschule.

Einrichtungen wie das Bundes-Blindeninstitut bleiben damit ein Ort, an dem Kinder verlässlich die Bildung bekommen, die ihnen zusteht. profil verabschiedet sich von Direktor Horst Ganitzer und verlässt das Gebäude. Aus der Kantine duftet bereits das Mittagessen. Die Gänge sind in kräftigen Farben gestrichen, an den Wänden hängen Zeichnungen, Leinwände, Bastelarbeiten aus Karton und Tannenzapfen. An diesem Tag verlässt profil eine Schule, wo nicht die Barrieren den Alltag bestimmen, sondern das Lernen.