THEMENBILD: SÜDOST TANGENTE

APA4992840 - 24082011 - WIEN - ÖSTERREICH: THEMENBILD - Blick auf die Wiener Südost Tangente (A23) am Mittwoch, 24. August 2011, im Rahmen einer PK der ASFINAG zum Thema "Resümee der Sommer-Bau-Phase A23 Hanssonkurve" APA-FOTO: GEORG HOCHMUTH

© APA/GEORG HOCHMUTH

THEMENBILD: SÜDOST TANGENTE

APA4992840 - 24082011 - WIEN - ÖSTERREICH: THEMENBILD - Blick auf die Wiener Südost Tangente (A23) am Mittwoch, 24. August 2011, im Rahmen einer PK der ASFINAG zum Thema "Resümee der Sommer-Bau-Phase A23 Hanssonkurve" APA-FOTO: GEORG HOCHMUTH

Überförderte Autofahrer: Wie eine gerechte Pendler-Förderung aussehen müsste

Schriftgröße

In keinem Ort in Österreich dürfte es so schwierig sein, jemanden bei der Arbeit zu beobachten, wie in Golling an der Erlauf. Nicht, dass in der kleinen Gemeinde im Mostviertel in Niederösterreich besonders viele Menschen auf der faulen Haut liegen würden. Aber nirgendwo sonst muss ein so großer Teil der Erwerbstätigen den Wohnort verlassen, um zur Arbeit zu kommen: 94 Prozent.

2,4 Millionen Erwerbstätige pendelten im Jahr 2022 österreichweit zu ihrem Job, also beinahe so viele Menschen, wie im selben Jahr eine Pension bezogen. Diese Fahrgemeinschaft ist eine wertvolle Wählergruppe für die Politik. Vor allem der überwiegende Großteil der Pendlerinnen und Pendler, die für den Arbeitsweg einen Pkw nutzen. Während die Familienleistungen nicht an die Inflation angepasst wurden, Reisepässe teurer werden und der Preis für das Klimaticket erhöht wird, entlastete die Bundesregierung Autofahrer: Der sogenannte Pendlereuro wird verdreifacht, pro gefahrenen Kilometer gibt es ab dem kommenden Jahr nicht zwei, sondern gleich sechs Euro. Dabei ist es bei Weitem nicht die einzige Unterstützung, die es vom Staat gibt.

Warum schon Fußgänger gefördert werden

Was vielen nicht bewusst ist: Allen Erwerbstätigen, egal wo sie wohnen oder arbeiten, steht der Verkehrsabsetzbetrag zu. Er wird vom Arbeitgeber automatisch berücksichtigt und mindert die Lohnsteuer. In diesem Jahr beträgt er 487 Euro. Dass dieser Verkehrsabsetzbetrag einmal dafür gedacht war, die Mobilitätskosten der Menschen pauschal abzudecken, ist längst in Vergessenheit geraten.

Herzstück der sichtbaren Pendlerförderung wurden das kleine und große Pendlerpauschale. Das große gibt es für Strecken, auf denen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar ist – weil die Schicht zu früh beginnt oder der Heimatort schlecht angebunden ist. Der Anspruch beginnt ab einem Arbeitsweg von zwei Kilometern, es werden also auch Fußgänger und Fahrradfahrer gefördert. Das kleine Pendlerpauschale wird für Strecken ab 20 Kilometern ausbezahlt, auf denen die Öffi-Nutzung zumutbar wäre. Egal ob Bahn oder Bus in Anspruch genommen werden oder doch das Auto.

Je weiter jemand fährt, desto mehr Geld gibt es. 600.000 Menschen verlassen nicht nur ihre Gemeinde, sondern sogar ihr Bundesland, um zu arbeiten. Die durchschnittliche Strecke ist 27,3 Straßenkilometer lang, die Fahrtzeit dauert im Schnitt 27 Minuten. Wien ist auch unter den Pendlern Hauptstadt: Knapp 27 Prozent der Menschen, die hier arbeiten, wohnen in einem anderen Bundesland. Weite Strecken legen übrigens vor allem Männer zurück, die dadurch stärker vom Pendlerpauschale profitieren.

Die durchschnittliche Pendelzeit und -distanz in den österreichischen Bundesländern.

© Grafik/profil

Die durchschnittliche Pendelzeit und -distanz in den österreichischen Bundesländern.

SUV-Förderung entlang der Bahnstrecke

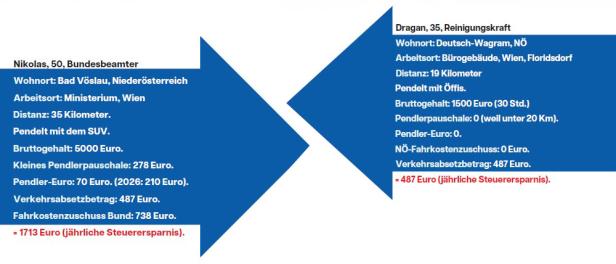

Man muss kein Neider sein, um zum Schluss zu kommen: Die Ursprungsidee aus den 1970er-Jahren war es, Menschen mit langen Arbeitswegen aus entlegenen Gegenden unter die Arme zu greifen und so auch die Landflucht zu stoppen. Daraus wurde eine Massenförderung, die weder sozial noch ökologisch treffsicher ist. Beispielsweise wird ein Beamter, der 5000 Euro brutto verdient und täglich mit dem SUV von Bad Vöslau nach Wien pendelt, aus vier verschiedenen Töpfen jährlich um 1700 Euro entlastet (siehe Beispiele).

Umso erstaunlicher ist es, dass der Rasenmäher, mit dem die Dreierkoalition über die Förderlandschaft fährt, das Pendlerwesen ungeschoren lässt. Wie könnte ein gerechtes, treffsicheres und budgetär vertretbares System aussehen, wenn man es komplett neu aufsetzt? profil hat dafür mit Expertinnen und Experten gesprochen – vom Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO über die Arbeiterkammer, den Verkehrsclub Österreich (VCÖ) bis zur TU Wien.

Weg mit dem Pendlereuro-Speck

Der „Pendlereuro“ – er wird zusätzlich zum Pauschale angerechnet – von aktuell zwei Euro pro Kilometer war politisch eine geniale Erfindung, weil ihn jeder verstand. 30 Kilometer Arbeitsweg: 60 Euro pro Jahr. 50 Kilometer: 100 Euro. Als jährlicher Absetzbetrag.

Eingeführt wurde die Förderung per 1. Jänner 2013, im Jahr der Nationalratswahl, nicht zuletzt als Reaktion auf die Rekord-Spritpreise von 1,50 Euro pro Liter im Jahr 2012. Die Preise erholten sich in den Folgejahren deutlich Richtung 1 Euro. Doch wie es so ist mit Förderungen für wichtige Wählergruppen: Der Pendlereuro war gekommen, um zu bleiben. Und wurde beim nächsten Preissprung in der Inflationskrise genutzt, um den geplagten Pendlern ein bis zwei Tankfüllungen zu spendieren – durch eine Vervierfachung des Pendlereuro auf acht Euro.

Derzeit liegt er wieder bei zwei Euro. Ab 2026 wird er jedoch verdreifacht. Das kostet die Dreierkoalition zusätzlich 110 bis 200 Millionen Euro im Jahr – trotz deutlich entspannter Spritpreise. Dieses Mal dient die Kompensation als Argument für den gestrichenen Klimabonus. „Vom Wegfall des Klimabonus sind auch Menschen betroffen, die mit weiterhin teurem Gas heizen müssen“, wendet der Mobilitätsexperte der Arbeiterkammer, Heinz Högelsberger, ein: „Sie werden nicht kompensiert.“

Ja, das Pendlerpauschale und den Pendlereuro beziehen auch Bahn-Pendler. Doch mehr als 75 Prozent der geförderten Pendler sind Autofahrer, schätzt Högelsberger. Wie man es dreht und wendet: Der Pendlereuro ist und bleibt ein klassischer Fall von Überförderung.

Wie unterschiedlich Pendler profitieren.

© Grafik/profil

Wie unterschiedlich Pendler profitieren.

Nur pauschal ist das Pendlerpauschale unsozial

Zu viel, zu hoch, zu wenig treffsicher. So begründete die Dreierkoalition die teils drastische Kürzung von Förderungen, die unter der schwarz-grünen Vorgängerregierung in Mode waren. Bei der sozialen und ökologischen Treffsicherheit des Pendlerpauschales hat die Dreierkoalition selbst einen großen blinden Fleck. „Rund 35 Prozent der Steuerbegünstigung durch das Pendlerpauschale gehen an das reichste Einkommensviertel, während das ärmste Einkommensviertel mit weniger als fünf Prozent fast nichts bekommt“, sagt Michael Schwendinger vom VCÖ.

Das liegt an der Konstruktion des Pendlerpauschales: Es ist ein Freibetrag, der die Steuerbasis senkt. Je mehr Steuern, desto stärker der Effekt des Freibetrags. Je niedriger, desto schwächer seine Wirkung. „Für denselben Arbeitsweg bekommt ein Manager mehr Pendlerpauschale als die Putzhilfe“, sagt Schwendinger. SUV-Manager, die vom Haus im Grünen in die Stadt pendeln und dafür Förderung kassieren – „Speckgürtel-Förderung“ nennen das die Kritiker. Sozial treffsicherer wäre – statt eines Freibetrags – ein kilometerabhängiger Absetzbetrag im großen Pendlerpauschale, von dem alle Einkommensschichten gleich profitieren.

Das große Pendlerpauschale steht Pendlern nicht zu, wenn auf ihrem Arbeitsweg öffentliche Verkehrsmittel zumutbar sind. Dann greift, ab einer Distanz von 20 Kilometern, das kleine Pendlerpauschale. Aus ökologischer Sicht ist es kaum zu argumentieren, dass auch jene Pendler darauf Anspruch haben, die weiterhin das Auto bevorzugen. Bei einer grundlegenden Reform würde das kleine Pendlerpauschale in eine Öffi-Ticket-Förderung umgewandelt werden.

Wie unterschiedlich Pendler profitieren.

© Grafik/profil

Wie unterschiedlich Pendler profitieren.

Aus vier Fördertöpfen mach zwei

Wer den Überblick über alle Unterstützungsleistungen für Pendler erhalten möchte, muss tief ins österreichische Steuer- und Fördersystem eintauchen. Neben dem Verkehrsabsetzbetrag, kleinem und großen Pendlerpauschale und Pendlereuro gibt es als Alternative das Jobticket oder Förderungen für Dienstwagen. Obendrauf kommen Hilfen in fünf Bundesländern: Fahrtkostenzuschuss im Burgenland und in Kärnten, Pendlerhilfe in Niederösterreich, Pendlerbeihilfe in der Steiermark und die Fernpendlerbeihilfe in Oberösterreich. Und dann wären da noch eigene Fahrtkostenzuschüsse für Bundesbeamte und Landesbeamte in Niederösterreich oder der Steiermark. Ein Bundesbeamter mit 40 Kilometer Wegstrecke, Monatsgehalt von 5000 Euro brutto und kleinem Pendlerpauschale wird dadurch zusätzlich um 300 Euro pro Jahr entlastet.

„Wir haben zu viele Instrumente für die Abgeltung der Fahrtkosten“, sagt Daniela Kletzan-Slamanig vom WIFO. „Es wird immer noch etwas obendrauf gepappt, aber nichts bereinigt oder zusammengefasst.“ Dabei wäre es viel sinnvoller, diese Instrumente zu straffen und zusammenzuführen. Das wäre ein Fall für Deregulierungs-Staatssekretär Sepp Schellhorn, Neos. Er äußerte sich auf profil-Anfrage nicht dazu.

Neue Wege gegen die Einbahnstraße

Will die Politik das Verhalten der Pendlerinnen und Pendler ändern, sollte sie auf zwei Dinge achten, sagt Günter Emberger, Leiter des Instituts für Verkehrswissenschaften an der Technischen Universität Wien: Angebote und Berechenbarkeit. Der Experte meint damit nicht nur, dass öffentliche Verkehrsmittel verfügbar und pünktlich sein müssen, sondern auch, dass die Regierung Reformen schrittweise umsetzen und vorausschauend kommunizieren sollte. Wenn Betroffene wissen, dass sie in einem Jahr ein Öffi-Ticket statt einem kleinen Pendlerpauschale erhalten, müssen sie ihren Alltag und ihre Ausgaben daran anpassen.

Es gibt noch umstrittenere, aber effektive Wege, die zur Verkehrswende führen. Emberger hat sich vor einiger Zeit freiwillig niedrigere Tempolimits beim Autofahren auferlegt. Die Bundesregierung könnte die Höchstgeschwindigkeit für alle senken. Wer langsamer als 130 km/h fährt, spart Sprit und Geld, aber logischerweise keine Zeit. Relativ gesehen dauert die Fahrt ins Büro mit den öffentlichen Verkehrsmitteln damit kürzer.

Daniela Kletzan-Slamanig hat außerdem die Mineralölsteuer MÖSt im Blick. Im Jahr 2011 wurde der Steuerfixbetrag das letzte Mal an die Inflation angepasst, seitdem verrechnet der Staat pro Liter Benzin 48,2 und pro Liter Diesel 39,7 Cent. Diese Werte könnten an die Teuerung angepasst und für beide Kraftstoffe vereinheitlicht werden. Damit würde das sogenannte Dieselprivileg fallen und das Pendeln mit dem Auto insgesamt unattraktiver werden.

Politik will zumindest Doppelförderungen kürzen

profil hat den Finanz- und früheren Verkehrssprecher der ÖVP, Andreas Ottenschläger, gefragt: Bräuchte es nicht angesichts der leeren Kassen dringend eine Totalreform? Dafür sei in Anbetracht des akuten Sparbedarfs keine Zeit, entgegnet er. Für ihn ist es vertretbar, dass besonders der Mittelstand beziehungsweise, wie er ergänzt, „die Leistungsträger“, vom Pendlerpauschale profitieren. Der Versuch, das Pendlerpauschale treffsicherer zu machen, könne schnell zum bürokratischen Bumerang werden.

Die Erhöhung des Pendlereuro sei auch deswegen gerechtfertigt, weil die Spritpreise tendenziell wieder steigen würden. Was sich die Regierung gemeinsam mit den Bundesländern „tabulos“ ansehen werde, seien mögliche Doppelförderungen von Bund und Ländern, sagt Ottenschläger. Bund und Regierung konkretisieren derzeit gemeinsam den Beitrag der Länder und Gemeinden zum Sparbudget. Sich „in Zeiten wie diesen“ genau anzusehen, welche Pendler-Förderungen noch leistbar sind und welche nicht, könne auch im Sinne der Bundesländer sein, sagt der ÖVP-Politiker.

Womöglich kommt eine Pendler-Reform doch langsam in die Gänge.

Iris Bonavida

war bis September 2025 Innenpolitik-Redakteurin bei profil.

Clemens Neuhold

ist seit 2015 Allrounder in der profil-Innenpolitik. Davor „Wiener Zeitung“, Migrantenmagazin biber, Kurier-Wirtschaft. Leidenschaftliches Interesse am Einwanderungsland Österreich.