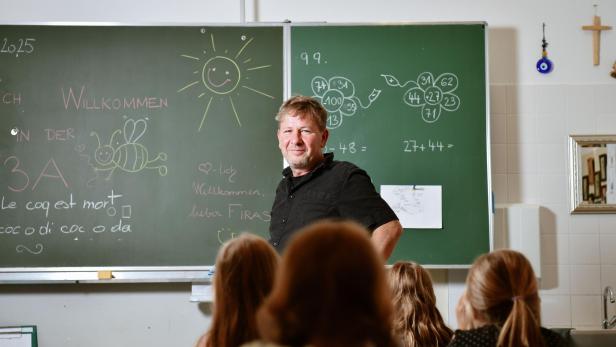

Direktor Adi Solly vor einer Klasse

© Alexandra Unger

Direktor Adi Solly vor einer Klasse

Warum immer mehr Schulen vergeblich Direktoren suchen

Schriftgröße

Im 16. Wiener Gemeindebezirk läuft ein einzigartiges Schulexperiment. Zwei Schulen wurden zusammengelegt, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Volksschulen Odoakergasse und Julius-Meinl-Gasse.

Es sind zwei fast idente und durch einen Hof verbundene Gebäude, die früher Arbeiter der Kaffeerösterei beherbergten und 1913 in eine Schule umgewidmet wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden daraus zwei Schulen, eine für Buben und eine für Mädchen.

Nach dem Ende der Geschlechtertrennung verliefen die Grenzen entlang der Milieus. Hier die gutbürgerlichen Kinder (Julius-Meinl), dort die Arbeiterkinder (Odoaker). Hier vorwiegend Inländer, dort Ausländer. Hier Kinder mit gutem Deutsch auf Kurs ins Gymnasium, dort Migrantenkinder mit Sprachdefiziten und Exit Mittelschule.

Seit Beginn dieses Schuljahres gibt es nur noch eine Julius-Meinl-Gasse und einen Direktor. Adi Solly. Was wie ein geplantes Experiment für mehr soziale Durchmischung klingt, ist auch aus der Not geboren: der Not an Direktorinnen und Direktoren.

Seit 2008 war Solly Direktor der Odoakergasse, ab 2023 leitete er die Julius-Meinl-Schule provisorisch mit. Die Suche nach einer Leitung blieb erfolglos. Also wurden die beiden Schulgebäude, wie bereits vor 100 Jahren, wieder zu einer gemeinsamen Schule verschmolzen. Das spart nun einen Direktorenposten ein.

Keine einzige Bewerbung an immer mehr Schulen

In Wien suchten zuletzt über 40 Volks- und Mittelschulen eine neue Leitung. An 19 davon gab es nur eine einzige Bewerbung, an sechs gar keine. Spitzenreiter waren zwei Volksschulen im gutbürgerlichen Bezirk Döbling mit jeweils vier Bewerbungen.

37 von 400 Pflichtschulen in Wien mussten bereits bisher interimistisch geführt werden, teilweise über viele Jahre. Das geht aus einer Anfrage des grünen Landtagsabgeordneten Felix Stadler an Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) hervor.

„Der Posten als Direktorin oder Direktor ist äußerst unattraktiv“, folgert nicht nur Stadler. „Früher gab es viel mehr Bewerbungen als Posten. Das hat sich komplett gedreht“, sagt der oberste Pflichtschul-Gewerkschafter Österreichs, Paul Kimberger.

Führungskrise in sechs Bundesländern

Eine Recherche in allen neun Bundesländern ergab: Während Gymnasien und berufsbildende Schulen kaum Probleme haben, Führungsposten zu besetzen, spüren alle Bundesländer bis auf das Burgenland, Vorarlberg und Niederösterreich die Bewerbungsflaute für die Direktionen von Volksschulen und Mittelschulen.

Ein dramatisches Bild zeichnet die Bildungsdirektion Tirol: Im Frühjahr 2025 gab es bei 16 ausgeschriebenen Stellen im Pflichtschulbereich nur fünf Bewerbungen. Jetzt mussten wegen der Pensionierungswelle 20 weitere Leitungsstellen ausgeschrieben werden. Dadurch wächst die Zahl der Schulen, die interimistisch geleitet werden – von erfahrenen Lehrern oder Direktoren anderer Schulen. Kärnten spürt den Direktoren-Mangel besonders in entlegenen Gebieten. In Oberösterreich und der Steiermark fehlen Bewerber auch in Städten.

„Zu viel Bürokratie, zu wenig Unterstützung“, nennt Gewerkschafter Kimberger als einen der Hauptgründe für den Image-Knick. Direktorinnen und Direktoren hätten wegen der vielen administrativen Aufgaben und IT-Programme, die zu befüllen sind, „dramatisch weniger Zeit für Pädagogik und Personalführung“.

Bald mehr IT-Programme als Klassen?

Seit 18 Jahren leitet Christiane Böhm die Volksschule Mautern in der Wachau bei Krems. Als der frühere Direktor in Pension ging, ritterten sechs Bewerber um die Schule. Diesen Andrang spürt sie nun nicht mehr. Dabei kann man sich keinen schöneren Arbeitsplatz vorstellen. Aus ihrem Direktorinnenzimmer blickt Böhm auf die Weinbergterrassen am anderen Ufer der Donau. Die beiden Klein-schulen Bergern und Rossatz-Arndorf mit jeweils drei Klassen leitet Böhm mit. Diese Extrameilen durch die Wachauer Idylle stören die erfahrene Pädagogin ebenso wenig wie die Tatsache, dass sie als Leiterin dreier Schulen unter anderem auch bei drei Erstkommunionsfeiern anwesend sein muss. Das gehört sich am Land noch so.

Was sie stört, hat einen Namen: Edwin, Sokrates, Isis und Janos. Es handelt sich dabei nicht um renitente Schülerinnen oder Schüler, sondern IT-Programme, mit denen sie es über die Jahre zu tun bekam. Dazu gesellen sich weitere Programme mit weniger klingenden Namen wie IsoWeb, SORG oder ServicePortal. Schüleradressen, Religionsbekenntnisse, Krankenstände, Reiseabrechnungen, Fortbildungsnachweise bis hin zur lückenlosen Aufzeichnung jeder Unterrichtsstunde, die ihre Lehrer geben. Eine Statistik, die keine Fehler verzeiht. Und, wie sie überrascht feststellen musste, bei Kleinstschulen noch komplizierter sein kann, wenn mehrere Jahrgänge in einer Klasse zusammengefasst sind und Lehrer entsprechend springen.

Brigitte Fränzl an der Technischen Mittelschule in Salzburg

© Brigitte Fränzl

Brigitte Fränzl an der Technischen Mittelschule in Salzburg

Die Direktorin der Landesberufsschule Feldkirch unterrichtet weiterhin.

© Landesberufsschule Feldkirch

Die Direktorin der Landesberufsschule Feldkirch unterrichtet weiterhin.

Krisenfeuerwehr und Blitzableiter

Es ist die Vielzahl der Programme und ihr wachsender Datenhunger, die ihr gefühlt graue Haare wachsen lassen. 70 Prozent ihrer Zeit nehme die Arbeit am Computer aktuell ein, sagt Böhm. Bleiben 30 Prozent für die pädagogische Arbeit. Früher habe das Verhältnis 40:60 betragen.

„Ich weiß nicht, ob ich mich mit dem Wissen von heute für die Stelle beworben hätte“, sagt die Direktorin. Ein früherer Lehrer aus ihrem Team, der den Sprung an die Spitze einer anderen Schule gewagt habe, denke nach wenigen Jahren bereits ähnlich.

Im Schulleiter-Barometer 2024 der Johannes-Kepler-Universität Linz gibt ein Drittel der Befragten an, im Beruf ständig überfordert zu sein. 90 Prozent sagen, dass ihr Aufgabenbereich in den vergangenen fünf Jahren deutlich gewachsen ist. Corona, Flüchtlingswellen, Handy-Sucht – Direktorinnen und Direktoren sind die oberste Krisenfeuerwehr in einer Zeit voller Umbrüche. Manche fühlen sich damit allein gelassen und einem wachsenden Frust von Eltern wie Lehrern ausgesetzt. Die Hemmschwelle, sich mit dem Direktor anzulegen, sei deutlich gesunken, spüren Schulleiter mit langjähriger Erfahrung.

Eine junge Lehrerin, die in der Julius-Meinl-Schule gerade eine Integrationsklasse unterrichtet, wäre laut Solly prädestiniert für eine spätere Führungsrolle. Auf die Frage, ob sie einmal seinen Job anstrebt, sagt sie wie aus der Pistole geschossen: „Nein.“ Als Direktorin bekäme man es von oben und von unten ab, also von Schulpolitik und Eltern.

Mehr Geld als Köder?

Der Wiener Bildungssprecher der Grünen, Felix Stadler, fordert an Schulen mit besonderen Herausforderungen, vulgo „Brennpunktschulen“, höhere Schulleiter-Zulagen. Diese werden auf das Lehrergrundgehalt je nach Schülerzahl und Dienstjahren aufgedoppelt.

„Geld ist immer eine Motivation“, sagt Solly. Doch mindestens so wichtig sei es, angehende Schulleiter besser mit erfahrenen Direktoren zu vernetzen und sie aufzuklären, was sie im Job erwartet. Er selbst habe die bürokratische Seite unterschätzt.

Mehr Geld verspricht Unterrichtsminister Christoph Wiederkehr (Neos) künftigen Schulleitern nicht. Er stellt ihnen jedoch eine eigene Servicestelle und einen „Onboarding-Prozess“ in Aussicht, fürs bessere Ankommen im Direktorenzimmer. Sein wichtigstes Versprechen ist das Projekt „Freiraum“ für weniger Schulbürokratie. Es muss den absurden Trend im heimischen Bildungswesen umkehren, wonach die Digitalisierung den Schulleitern nicht weniger, sondern immer mehr Zeit im Büro beschert. Als Wiener Bildungsstadtrat ist Wiederkehr dieser Befreiungsschlag noch nicht gelungen.

Während die Attraktivität des Direktoren-Postens gesunken ist, sind die Eintrittshürden gestiegen. Anwärter müssen die ersten zwei Semester eines Hochschul-Lehrgangs für Schul-Management absolviert haben. Immer wieder müssten erfolgversprechende Bewerber deswegen abgelehnt werden, fordern Pflichtschul-Gewerkschafter mehr Flexibilität ein.

Der Traum von der fixen Assistentin

Seit zweieinhalb Jahren leitet Brigitte Fränzl die Technische Mittelschule in Salzburg interimistisch und bewirbt sich bald offiziell für den Direktorinnen-Posten. Eigentlich hätte die 47-Jährige noch gerne ein paar Jahre nur unterrichtet, aber es wollte sich einfach niemand für die Direktion melden. Also machte sie den Sack zu.

244 Jugendliche gehen bei ihr in die Schule, für 34 Lehrkräfte ist sie verantwortlich. Das bedeutet in der Praxis: Freifahrtscheine bestätigen, Impfaktionen koordinieren, Krankenstände und Urlaube kontrollieren, Stundenpläne erstellen, Handwerker fürs Gebäude buchen und so weiter. Da kommen schnell Hunderte Mails im Postfach zusammen. Unterstützt wird sie zwei Mal die Woche vormittags von einer Sekretärin. Eine fixe Assistentin wäre eines der größten Anliegen von Fränzl.

Hilfe in der Daten-Not kommt nicht überall an

Im Unterrichtsministerium hat man bereits vor Jahren erkannt, dass es nicht mehr zumutbar ist, wenn Direktoren selbst jede Heftklammer bestellen und jeden Brief mit Briefmarken frankieren müssen. In einigen Bundesländern gibt es bereits Sekretariate für Pflichtschulen, andere stehen hier noch am Anfang.

„Ich bin in der glücklichen Lage, seit vier Jahren einen administrativen Mitarbeiter zu haben, der IT-affin ist“, atmet Christiane Böhm aus Mautern durch. „Das hilft immens.“ Sonst wäre ihr Frust noch deutlich größer. Und auch Solly in Wien-Ottakring spürt die Entlastung durch das administrative Hilfspersonal. Das Programm ist allerdings ausbaufähig und an vielen Schulen noch nicht angekommen.

Die Direktorin als CEO der Schule

Barbara Bergmeister-Keckeis muss am Ende des Schuljahres noch immer jedes Zeugnis selbst unterschreiben. Bei 1000 Schülern und über 50 Lehrkräften. Sie ist Direktorin der Landesberufsschule Feldkirch und leitete davor einen Familienbetrieb. „Ein Hauptproblem ist, dass es im Schulsystem selten ein mittleres Management gibt“, plädiert sie für eine Zwischenebene mit Lehrern als Abteilungsleiter. Für sie ist klar: Als Direktorin muss man neben Lust auf Bildung auch Lust haben auf die unternehmerische Seite.

Damit kann man dann auch viel verändern. Diese Chance ist auch für die Salzburgerin Fränzl das, was sie an ihrem Job begeistert: „Ich kann die Schule weiterentwickeln und zu einem Ort machen, wo die Schüler und die Lehrer sich wohlfühlen.“

Daran halten sich Direktorinnen und Direktoren im ganzen Land fest, wenn sie vor lauter Mails und Online-Statistiken, die sie zu befüllen haben, vergessen, um was es in der Schule eigentlich geht: um einen Entfaltungsraum für Schüler, Lehrer und idealerweise auch die Direktorinnen und Direktoren.

Clemens Neuhold

Seit 2015 Allrounder in der profil-Innenpolitik. Davor Wiener Zeitung, Migrantenmagazin biber, Kurier-Wirtschaft. Leidenschaftliches Interesse am Einwanderungsland Österreich.

Maria Prchal

ist seit 2025 Redakteurin im Digitalteam. Sie ist seit über zehn Jahren im Journalismus engagiert und hat Empirische Kulturwissenschaften sowie Moderne Südasienkunde studiert. Sozialpolitik, Klima, und nerdige Themen interessieren sie besonders.