Adieu, Aufschwung: Wie Österreich den Traum vom Wirtschaftsaufschwung verspielt

Schriftgröße

Wirtschaft ist Psychologie: ohne Optimismus kein Wachstum. Wolfgang Hattmannsdorfer, ÖVP, weiß das. Als Wirtschaftsminister ist er nicht nur für Energie, Tourismus und Staatsbeteiligungen zuständig, sondern fühlt sich auch für die gute Laune im Land verantwortlich. Kein anderer wäre zum Stimmungsaufheller besser geeignet als der 45-jährige Sunnyboy aus Oberösterreich, den Medien schon den „JFK von Linz“ nennen. Da man Botschaften, vor allem frohe, auch auf allen Kanälen verkünden muss, verbreitete Hattmannsdorfer vor einer Woche über ein Rundmail einen Satz, auf den die Unternehmer und Beschäftigten des Landes seit drei Jahren sehnsüchtig warten: „Österreich hat die Talsohle durchschritten – die Rezession ist vorbei, das bestätigen uns alle Wirtschaftsexperten.“ Die Chefs des Instituts für Höhere Studien (IHS), Holger Bonin („kein Anlass für Entwarnung), und des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO), Gabriel Felbermayr („Das Bild ist düster“), wollten sich Hattmannsdorfers Optimismus nicht anschließen. Derzeit geht das IHS von kargen 0,9 Prozent BIP-Wachstum für 2026 aus, das WIFO von 1,1 Prozent.

Wahr ist: Der Wirtschaftsaufschwung ist pure Illusion. Österreich steckt weiter in der Stagnation ohne Aussicht auf Besserung. Die Auftragslage in der Industrie verschlechtert sich. Die Arbeitslosigkeit wird zulegen. Der Wohlstand, wie ihn Generationen kannten, ist kaum zu halten.

Es waren Vertreter der Industriellenvereinigung (IV), die vergangenen Dienstag die schlechte Botschaft überbrachten – und sich für ihre Rolle, Hattmannsdorfers gute Laune zu verderben, fast zu genieren schienen. Allerdings: Die Zahlen lügen nicht. Regelmäßig lässt die IV Stimmungs- und Wirtschaftslage unter ihren Mitgliedern abfragen (diesmal beteiligten sich 381 Unternehmen mit 263.000 Beschäftigten) und leitet daraus ein „Konjunkturbarometer“ ab. Das Fazit von IV-Generalsekretär Christoph Neumayer: „Wir sollten nicht einer Aufschwungsillusion unterliegen. Viele glauben, dass nach Jahren der Rezession endlich Besserung eintritt, aber die Realität spricht eine andere Sprache.“ Laut dem Konjunkturbarometer haben sich die aktuelle Lageeinschätzung und die Geschäftserwartungen der Industriebetriebe drastisch verschlechtert. Die Auftragsbestände sind zurückgegangen, vor allem im Exportgeschäft. Entsprechend finster ist auch die Ertragslage. Viele Betriebe wollen weiter Personal freisetzen.

Szenenwechsel nach Mürzzuschlag: In der steirischen Industrie-Kleinstadt kommt gerade alles zusammen, was in Österreich und auf der Welt so schiefläuft. Hier betreibt der heimische Stahlriese Voestalpine die Edelstahlfabrik Böhler Bleche. Das Unternehmen stellt kreuzgewalzte Edelstahlbleche her und ist spezialisiert auf Werkzeugstahl und Werkstoffe für die Luftfahrtindustrie. 450 Menschen arbeiten hier, und sie alle zittern gerade um ihre Jobs.

Die US-Zölle auf Stahl und Aluminium, die nach wie vor horrenden Energiekosten, die schlechte Auftragslage, die hohen Produktions- und Personalkosten, die Wirtschaftskrise in Deutschland … Das Werk kämpft mit Einbrüchen an allen Fronten. Vor einem Monat beauftragte die Voestalpine eine externe Beratungsfirma damit, konkrete Maßnahmen für die wirtschaftliche Verbesserung am Standort auszuarbeiten. Stellenabbau nicht ausgeschlossen.

Fast wöchentlich verkünden heimische Großbetriebe Sparpakete: Die oberösterreichische Lenzing AG streicht 600 Arbeitsplätze. 350 Stellen bei AVL List in Graz. OMV: 2000 Stellen konzernweit, um die 400 in Österreich. Hofer: 300 Stellen. Hinzu kommen jene Betriebe, die schließen müssen. Im ersten Halbjahr 2025 wurden laut dem Gläubigerschutzverband Creditreform 30 Insolvenzverfahren eröffnet – pro Tag.

Karge Jahre

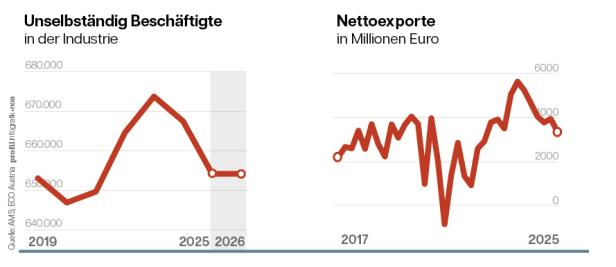

Die vergangenen zwei Jahre waren für die Wirtschaft hart. Seit 2023 hat die Industrie laut WIFO (siehe Grafik) 20.000 Jobs gestrichen, ihr Anteil an der heimischen Wertschöpfung ist um zwei Prozentpunkte auf 17,8 gesunken. Es handelt sich um hochwertige, relativ gut bezahlte Arbeitsplätze, die so schnell auch nicht wieder zurückkommen. Die Krise der Industrie hat Auswirkungen auf unser aller Wohlstand, da es der mit Abstand größte Wirtschaftszweig und Arbeitgeber ist. Weder Tourismus noch Handel oder Dienstleistungsbranche tragen hierzulande so viel zur Wertschöpfung bei wie die Warenfertigung. Rund 655.000 Menschen sind dort beschäftigt. Es waren schon mehr, im kommenden Jahr werden es noch mal weniger sein.

Facharbeiter, Metaller, Schlosser – jahrelang haben diese Fachkräfte so gut wie nie einen AMS-Warteraum betreten. Jetzt sitzen viele von ihnen dort Monat für Monat und suchen verzweifelt einen neuen Job oder orientieren sich neu. Fachkräftemangel war einmal. Oder doch nicht?

„Wir erleben das Paradoxon, dass trotz steigender Arbeitslosigkeit auch Fachkräfte fehlen“, sagt AMS-Chef Johannes Kopf. „Auch Demografie und Arbeitszeitverkürzung tragen zum Fachkräftemangel bei. Wir müssen daher das Arbeitskräftepotenzial jener Menschen heben, die hier leben, indem wir etwa die Beschäftigungsquote bei Frauen verbessern und geflüchtete Personen rasch und nachhaltig in den Arbeitsmarkt integrieren.“

Von einer überwundenen Rezession dürfte man im AMS nichts mitbekommen. Aktuell sind 375.120 Menschen als jobsuchend gemeldet, um 20.000 mehr als noch vor einem Jahr. Nicht nur in der Industrie stieg die Arbeitslosigkeit, auch im Handel, im Gewerbe und bei den Gesundheits- und Sozialberufen sind heuer mehr Menschen auf Jobsuche. „Seit Jahresbeginn gibt es zwar eine leichte Verbesserung der Konjunkturstimmung, was aber eher eine Verringerung des Pessimismus ist. Lediglich der Dienstleistungssektor dürfte sich besser entwickeln“, meint Kopf. „Wir erwarten daher einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit bis zur Jahreshälfte 2026 und erst ab der Jahresmitte einen Rückgang.“

„Wir erwarten daher einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit bis zur Jahreshälfte 2026 und erst ab der Jahresmitte einen Rückgang.“

Johannes Kopf, AMS-Chef

IV-Chefökonom Christian Helmenstein beschreibt die Lage drastisch-plakativ: Nach seinen Berechnungen wird Österreichs Arbeitslosenrate in naher Zukunft höher liegen als im europäischen Durchschnitt und erstmals auch schlechter ausfallen als im südlichen Nachbarland Italien. Dort kam es in den vergangenen Jahren zu strukturellen Reformen am Arbeitsmarkt sowie im Steuer- und im Pensionssystem. Das gesetzliche Pensionsantrittsalter wurde – beginnend ab 2027 – auf 67 Jahre und drei Monate erhöht. Zusätzlich wurde mehr in Infrastruktur, Innovation und Bildung investiert.

Trotz der steigenden Arbeitslosenzahlen finden sich nach wie vor 81 Berufsgruppen auf der diesjährigen Mangelberufe-Liste. Barbara Teiber, Bundesvorsitzende der Gewerkschaft GPA, plädiert deshalb für Umschulungen: „Statt dem Ruf nach Fachkräften aus Drittstaaten zu folgen, fordern wir Umschulungen und Qualifizierungen für jene Menschen, die jetzt ihre Jobs verloren haben.“

Themenverfehlung Teilzeit

Rückblende: Als im August dieses Jahres Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer und Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer ausritten, um die hohe Teilzeitquote und das mangelnde Interesse der Beschäftigten für Vollzeitarbeit zu beklagen, war im Hintergrund schon längst ein besorgniserregender Prozess im Gange. Und der lässt sich weder mit Arbeitsunwilligkeit noch mit der fehlenden ganztägigen Kinderbetreuung in Österreich erklären.

Zu diesem Zeitpunkt hatten nämlich schon zahlreiche heimische Betriebe aufgrund der schlechten Wirtschaftslage begonnen, ihren Angestellten Teilzeitmodelle und Stundenreduktionen schmackhaft zu machen, um Personalkosten zu sparen. Das Kalkül dahinter: Wenn die Aufträge einbrechen, reduzieren wir einmal die Arbeitsstunden, bevor wir Mitarbeiter kündigen. Und hoffen, dass es bald bergauf geht.

Teilzeitdebatten

Im Sommer prangerte Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer an, dass in Österreich zu viel in Teilzeit gearbeitet werde. „Die Äußerungen des Wirtschaftsministers haben uns sehr erstaunt“, sagt Gewerkschafterin Barbara Teiber dazu. Zahlreiche Betrieben mussten nämlich Mitarbeiter in Teilzeit schicken, um Kosten zu sparen.

„Die Äußerungen des Wirtschaftsministers haben uns sehr erstaunt“, sagt Teiber. „In manchen Branchen wie im Lebensmitteleinzelhandel oder in Arztpraxen werden fast nur Teilzeitstellen angeboten. Und in den Betrieben, die unter der Krise leiden, wurden Arbeitsstunden gestrichen. Das war nicht immer nur freiwillig.“ Eine Sonderauswertung der Wirtschaftskammer für profil zeigt: 13 Prozent des Eigenpersonals in der Industrie arbeiten in Teilzeit. Und: „In einzelnen Fachverbänden ist die Zahl der Teilzeitbeschäftigten 2024 zwei bis drei Mal so hoch wie noch im Jahr 2010“, erklärt ein Sprecher. Und das hat sehr viel mit der aktuellen Krise zu tun.

Tatsächlich sinkt österreichweit die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden und mit ihr die Produktivität. Eine Erhebung des industrienahen Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria zeigt: Die reale Arbeitsproduktivität pro Stunde ist heuer im ersten Halbjahr um 1,05 Prozent gegenüber den ersten beiden Quartalen 2023 gesunken. Das klingt zwar nach wenig, aber „eine über einen solchen Zeitraum rückläufige Arbeitsproduktivität ist fast schon historisch“, sagt der Co-Autor der Erhebung, Niki Graf. Insgesamt habe Österreich zuletzt massiv an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt. Am deutlichsten sieht man das an der Entwicklung der Netto-Exporte. Sie sind im ersten Halbjahr empfindlich gesunken. Und vermutlich werden sie so bald nicht wieder steigen: „Für die zweite Jahreshälfte 2025 ist keine positive Dynamik erwartbar.“ Die US-Zölle und der starke Euro verteuern heimische Exportgüter und sind Gift für eine kleine offene Volkswirtschaft wie Österreich, die ihren Wohlstand mit Exporten erwirtschaftete.

Starke Italiener, schwache Österreicher

Auch die hierzulande hohen Lohnstückkosten zeigen die gesunkene Wettbewerbsfähigkeit Österreichs, etwa gegenüber Italien, wie eine Berechnung des IV-Ökonomen Helmenstein zeigt. Selbst wenn es nur noch Nulllohnrunden für Österreichs Beschäftigte gäbe, würden die Lohnstückkosten erst im Jahr 2040 wieder Parität zum Niveau Italiens erreichen und somit der seit 2010 entstandene Wettbewerbsnachteil Österreichs wettgemacht werden. In Bezug auf Frankreich würde dies bis 2030 dauern, gegenüber Deutschland nur bis 2026 – was allerdings mehr gegen Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit spricht als für Österreich.

Die neue Industrie-Strategie der Regierung, die sie derzeit mit Vertretern der Arbeitnehmer und -geber sowie der Wissenschaft erarbeitet, soll Österreich aus der Misere führen. Insgesamt 400 Einzelmaßnahmen wurden von den Teilnehmern eingemeldet, um die Wirtschaft anzukurbeln: Bürokratieabbau, Senkung der Lohnnebenkosten und der Abgabenquote auf den EU-Durchschnitt von ungefähr 40 Prozent,

Ausbau der ganztägigen Kinderbetreuung, Zuschüsse und Preiskompensationen für die horrenden Energiekosten, Maßnahmen gegen den enormen Investitionsrückstau bei den Unternehmen, die ihre bereits abgeschriebenen Maschinen und Anlagen nicht durch neue ersetzen.

Im Mittelpunkt der Strategie stehen Zukunftstechnologien wie Pharma und Life Sciences. Bei öffentlichen Beschaffungen – nicht nur für das Bundesheer – sollen vermehrt Gegengeschäfte realisiert und kurzfristig zehn Maßnahmen zur Konjunkturbelebung umgesetzt werden.

Nur: Viele dieser Ratschläge kosten entweder Geld oder verringern die Einnahmen des Fiskus. Und beides kann sich Österreich derzeit nicht leisten. Die Industrie fordert daher forsch eine Schuldenbremse und argumentiert, das Land lebe seit Langem über seine Verhältnisse. Um seine öffentlichen Ausgaben auf das durchschnittliche Niveau der EU-27 abzusenken, müsste Österreich laut Christian Helmenstein insgesamt 35 Milliarden Euro im Jahr weniger ausgeben.

KOALITION: REGIERUNGSVERHANDLUNGEN VON FPÖ UND ÖVP: MAHRER

WKO-Präsident Harald Mahrer gestikuliert vor Mikrofonen und dem Schriftzug "Parlament Österreich".

© APA/HELMUT FOHRINGER

KOALITION: REGIERUNGSVERHANDLUNGEN VON FPÖ UND ÖVP: MAHRER

WKO-Präsident Harald Mahrer gestikuliert vor Mikrofonen und dem Schriftzug "Parlament Österreich".

Hoffnungsschimmer

"Ich sehe in manchen Bereichen zarte, in anderen durchaus solide Anzeichen für eine Besserung der Wirtschaftslage", meint Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer. Seinen Optimismus teilen seine Arbeitgeber-Kollegen bei der Industriellenvereinigung nicht.

Der für den Schuldenabbau verantwortliche Finanzminister Markus Marterbauer, SPÖ, präsentierte vergangene Woche ein Update zur Budgetsanierung. Das Defizit 2026 würde wie geplant bei 4,2 Prozent des BIP liegen, so Marterbauer. Zwar werden die Ausgaben der Städte und Gemeinden höher ausfallen als veranschlagt. Dies wird allerdings durch Mehreinnahmen des Bundes kompensiert, die sich aus der leicht besseren Konjunktur als erwartet ergeben. Allerdings: Stagniert die Wirtschaft, wie von der Industrie befürchtet, werden auch die Zahlen des Finanzministeriums nicht halten. Markus Marterbauer versprüht dennoch Optimismus, seit er Anfang März sein Amt antrat. Auch Wirtschaftskammer-Präsident Mahrer gibt sich hoffnungsfroher als seine Arbeitgeberkollegen in der IV. Er sehe in Österreich „in manchen Bereichen zarte, in anderen durchaus solide Anzeichen für eine Besserung der Wirtschaftslage“.

Die Arbeiterkammer warnte vergangenen Donnerstag hingegen, dass Wohlstand und Lebensqualität im Land weiter abnehmen würden. Das Einkommen der Mittelschicht sei durch gute Lohnabschlüsse der vergangenen Jahre gestiegen, allerdings öffnet sich die Schere zwischen hohen und niedrigen Einkommen, vor allem durch die jüngsten Kürzungen bei den Sozialleistungen. Immer mehr Menschen würden „Probleme haben, tägliche Ausgaben stemmen zu können“, so Sybille Pirklbauer, Leiterin der Abteilung Sozialpolitik in der AK. Auch die nach wie vor hohe Inflation belastet vor allem die Geringverdiener.

Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer bleibt Optimist und verweist in einer Stellungnahme gegenüber profil abermals auf die Wachstumsprognosen der Wirtschaftsforscher. Hattmannsdorfer: „Unabhängig davon nehme ich die jüngsten Aussagen der Industriellenvereinigung sehr ernst – sie zeigen, dass wir beim Comeback von Leistung und Wettbewerb keine Zeit zu verlieren haben.“ Erst in der Vorwoche habe das Parlament den Industriestrombonus beschlossen, der energieintensive Betriebe in den Jahren 2025 und 2026 mit jeweils 75 Millionen Euro unterstützen soll. Um die Investitionen anzukurbeln, sei der Investitionsfreibetrag von zehn auf 20 Prozent verdoppelt worden.

Vergangene Woche war Hattmannsdorfer einer der Ehrengäste bei der Eröffnung einer neuen Biologika-Produktionsstätte des Schweizer Pharma-Giganten Novartis in Kundl im Bezirk Kufstein. In seiner Ansprache bezeichnete der Wirtschaftsminister das neue Werk als „starkes Zeichen für den Life-Science-Standort Österreich“. Novartis-Manager Roland Gander redete dem hohen Gast allerdings ins Gewissen: „In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen in Österreich nicht zum Guten entwickelt.“ Diese Umstände müsse man „so schnell wie möglich korrigieren“.

Dem „JFK von Linz“ könnte das Lächeln bald gefrieren.

Gernot Bauer

ist seit 1998 Innenpolitik-Redakteur im profil und seit 2025 Leiter des Innenpolitik-Ressorts. Co-Autor der ersten unautorisierten Biografie von FPÖ-Obmann Herbert Kickl.

Marina Delcheva

leitet das Wirtschafts-Ressort. Davor war sie bei der „Wiener Zeitung“.