Vergewaltigungen: Bringt „Ja heißt Ja“ 75 Prozent mehr Verurteilungen?

In Schweden stieg die Anzahl der Verurteilungen infolge der Gesetzesänderung um etwa 75 Prozent an.

Irreführend

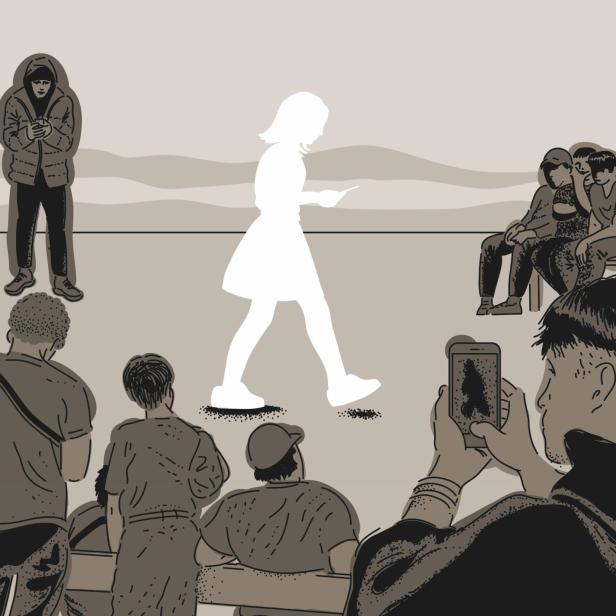

Es ist ein Urteil, das die Republik in Aufruhr versetzte. Zehn Burschen sollen die zwölfjährige Anna in ihrer sexuell genötigt und ihre sexuelle Selbstbestimmung verletzt haben, so die Anklage – Boulevardmedien schrieben fälschlicherweise von einer „Gruppenvergewaltigung“. Das Gericht konnte keine Schuld nachweisen, alle Angeklagten wurden freigesprochen.

Eine Debatte über mögliche Lücken im Sexualstrafrecht war die Folge. SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer nahm den Fall „Anna“ zum Anlass, ihren schon länger gehegten Wunsch nach einer Gesetzesverschärfung zu forcieren. Ihr Plan, der in der Koalition noch nicht mehrheitsfähig ist: Das aktuell gültige Prinzip „Nein heißt Nein“ soll auf „Nur Ja heißt Ja“ geändert werden. Das hätte zur Folge, dass nicht nur solche Fälle als Vergewaltigung gelten, bei denen das Opfer explizit „Nein“ gesagt hat, sondern auch solche, bei denen Opfer keinen expliziten Konsens ausgedrückt haben. Das sei nötig, so die Ministerin, um die Zahl der Verurteilungen bei Sexualdelikten wie Vergewaltigungen zu erhöhen.

Als Begründung verwies das Justizministerium im Rahmen einer profil-Recherche zum Fall Anna auf Schweden – dort seien die Verurteilungen „infolge“ einer ähnlichen Reform um 75 Prozent gestiegen. Stimmt das?

Richtig ist: Im Juli 2018 führte Schweden das sogenannte Konsensprinzip ein. Seitdem müssen Opfer von Vergewaltigung nicht mehr beweisen, dass sie sich ausdrücklich mit einem „Nein“ gewehrt haben. Stattdessen liegt es nun an den Beschuldigten, glaubhaft zu machen, dass der Geschlechtsverkehr auf gegenseitiger Zustimmung beruhte. Außerdem wurde mit der Gesetzesreform der neue Tatbestand der „fahrlässigen Vergewaltigung“ eingeführt – dieser greift auch dann, wenn sich das Opfer nicht aktiv wehrt oder passiv erstarrt.

Wie sich die Gesetzesänderung in Schweden tatsächlich auswirkte, zeigt der sogenannte Brå-Report aus dem Jahr 2025, verfasst von der Schwedischen Behörde für Kriminalitätsprävention. Demnach wurden im Jahr 2017 insgesamt 190 Personen wegen (schwerer) Vergewaltigung verurteilt, 2018 waren es 241, 2019 bereits 321 – plus zwölf Verurteilungen wegen fahrlässiger Vergewaltigung.

Der in internationalen Medien wie Reuters zitierte Anstieg an Verurteilungen bezieht sich laut Brå auf den Vergleich zwischen 2017 und 2019, also die Zeit vor und nach Inkrafttreten der Reform im Juli 2018.

Die Daten der schwedischen Kriminalitätsstatistik zeigen auch: Die Zahl der Verdachtsfälle, der Anklagen und Verurteilungen stieg nach der Reform signifikant. Die Behauptung des österreichischen Justizministeriums stimmt aber nur auf den ersten Blick. Zwar stiegen die Verurteilungen nach der schwedischen Reform um 75 Prozent. Die Studienautor:innen führen diesen Anstieg allerdings nicht ausschließlich auf das neue Gesetz zurück, sondern auch auf gesellschaftliche Entwicklungen: „Die Gesetzesänderungen haben zu einem Anstieg der gemeldeten Vergewaltigungen beigetragen, der auf das bereits hohe Niveau infolge der #MeToo-Bewegung im Jahr 2017 folgte“, heißt es im Bericht.

Eine Detailanalyse der Fälle aus dem Jahr 2019 bringt weitere Erkenntnisse: „Brå kam in Abstimmung mit den zuständigen Staatsanwaltschaften zu dem Ergebnis, dass 76 Fälle ohne das neue Gesetz nicht zu einer Anklage oder Verurteilung geführt hätten.“ Von diesen endete die Hälfte mit einem Freispruch, 26 mit einer Verurteilung wegen Vergewaltigung und 12 wegen fahrlässiger Vergewaltigung.

Das heißt: Von dem absoluten Plus von 143 Verurteilungen vom Jahr 2017 auf 2019 konnten 38 Verurteilungen auf die neue Gesetzgebung zurückgeführt werden. Im Bericht heißt es dazu: „Es ist wahrscheinlich, dass die Gesetzesänderungen sowohl für die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, Anklage zu erheben, als auch für die Beurteilung der Schuld durch die Gerichte eine Rolle gespielt haben.“ Die Studienautor:innen weisen allerdings darauf hin, dass es sich hierbei um eine Mindesteinschätzung handelt und weitere Fälle, die in der Analyse nicht erfasst wurden, die Zahl erhöhen könnten.

Ich schätze die unmittelbaren Auswirkungen der geplanten Gesetzesnovelle nicht als besonders groß ein, hoffe aber auf positive Nebeneffekte

Institut für Strafrecht und Kriminologie, Universität Wien

Mehr Fokus auf Ermittlungsarbeit

Der Erfolg der schwedischen Reform hat viele Gründe – einer davon: Auch die Ermittlungsarbeit wurde gestärkt. Laut Brå-Report erhielten die zuständigen Polizeieinheiten für „Verbrechen im Nahverhältnis“ seit 2018 um 50 bis 90 Prozent mehr Ressourcen. Seither werden in einzelnen Fällen mehr Verhöre durchgeführt, ebenso werden häufiger Alkohol- und Drogentests veranlasst.

2019 wies Brå in einem Zwischenbericht darauf hin, dass besonders durch intensivere Ermittlungsarbeit mehr Fälle zu Gericht getragen werden könnten. „Dies betrifft insbesondere jene Fälle, in denen das Verfahren eingestellt wurde, weil die anzeigende Person nicht weiter mitwirken wollte, die Polizei den Tatverdächtigen nicht ausfindig machen konnte oder die Beweislage unzureichend war. Solche Fälle machen etwa die Hälfte aller eingestellten Verfahren aus.“

Der Anstieg der Verurteilungen ist also nicht allein eine Folge des Konsensprinzips, sondern auch das Ergebnis intensiverer Ermittlungsarbeit und einem Bewusstseinswandel in der Bevölkerung.

Katharina Beclin, Strafrechtsprofessorin an der Universität Wien, unterstützt eine Reform in Richtung „Nur Ja heißt Ja“. Gegenüber profil betont sie jedoch, dass eine Gesetzesänderung allein, die Situation nur begrenzt verbessern könnte: „Ich schätze die unmittelbaren Auswirkungen der geplanten Gesetzesnovelle nicht als besonders groß ein, hoffe aber auf positive Nebeneffekte – etwa auf mehr Bewusstseinsbildung, begleitende Erläuterungen zur Novelle sowie Schulungen und Erlässe für Staatsanwält:innen und Richter:innen.“

Laut Beclin ist durchaus zu erwarten, dass sich eine solche Reform in den Anzeigen- und Anklagestatistiken niederschlagen werde – auch, weil die Dunkelziffer derzeit sehr hoch sei. Eine höhere Verurteilungsrate hält sie ebenfalls für möglich, „aber nicht so stark wie in Schweden”, da in Österreich ein Teil der Reform bereits mit der Einführung des Tatbestand „Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung“ umgesetzt wurde. Zugleich weist Beclin auf einen strukturellen Engpass hin: Die österreichische Justiz leide unter eklatantem Personalmangel.

Eines der Hauptprobleme liege, so Beclin, weniger in unzureichenden Straftatbeständen als im Ermittlungsalltag: In vielen Fällen, in denen „Aussage gegen Aussage“ steht, würden Verfahren frühzeitig eingestellt – teils sogar, ohne dass die Staatsanwaltschaft eine erneute Vernehmung der Beteiligten veranlasst.

„Jedenfalls wäre es ein Schritt in die richtige Richtung“, betont Beclin. Schon die öffentliche Debatte über eine Gesetzesänderung sei wertvoll, weil sie „zu einer intensiveren Beschäftigung der Praktiker mit der Materie führt, weil damit das Bewusstsein für die Bedeutung der sexuellen Selbstbestimmung geschärft wird“.

Das BMJ verweist auf Anfrage von profil auf den erwähnten schwedischen Brå-Report, der aber die Behauptung des BMJ eben nicht gänzlich bestätigt. Gemeinsam mit anderen europäischen Ländern bereite das Ministerium derzeit „die Vorarbeiten zur konkreten legistischen Ausgestaltung“ vor. Ob, wie in Schweden, auch zusätzliche Ressourcen für Ermittlungsbehörden vorgesehen sind, ließ das BMJ offen. Man befinde sich noch in einem frühen Stadium, daher könnten „Fragen zu etwaigen Begleitmaßnahmen derzeit nicht seriös beantwortet werden“.

Fazit

Die Einschätzung des Justizministeriums ist irreführend. Ja, die Verurteilungen von Vergewaltigern sind in Schweden seit der Gesetzesänderung auf das Zustimmungsprinzip stark gestiegen – der Betrachtungszeitraum bezieht sich auf die Jahre 2017 bis 2019. Doch der vom österreichischen BMJ erwähnte Anstieg, um 75 Prozent ist nur zu einem geringen Teil auf das neue Gesetz zurückzuführen. Im gleichen Zeitraum wurden die Ermittlungsbehörden mit mehr Ressourcen ausgestattet. Neben den Verurteilungen stiegen auch die Anzeigen und Anklagen stark – ein Indiz dafür, dass die Gesetzesänderung eine Bewusstseinsschärfung in Schweden brachte. Und mehr Fälle angezeigt wurden, die auch nach dem alten Gesetz bereits strafbar gewesen wären.