Jugendkriminalität: Nulltoleranz statt Nachsicht

profil stand in seiner 55-jährigen Geschichte nie für das Prinzip Law & Order. Die gnadenlose Durchsetzung von Recht und Ordnung widerspricht einem liberalen Weltbild, demzufolge Freiheitsentzug nur letztes Mittel sein kann, Strafen für Rechtsbrecher angemessen sein müssen und Gefängnisse Orte der Resozialisierung. Und vor allem: Statt reiner staatlicher Repression müssen auch die gesellschaftlichen Ursachen für Kriminalität analysiert werden.

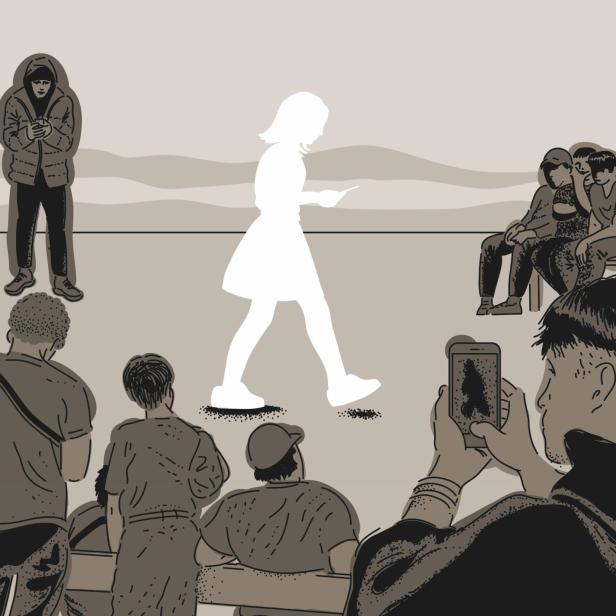

Manchmal zwingen einen aber die Umstände, bisherige Einstellungen zu hinterfragen. Im Zusammenhang mit der steigenden Jugendkriminalität ist das der Fall. Laut der aktuellen Kriminalstatistik des Innenministeriums nahmen die Delikte in der Gruppe der 14- bis 18-Jährigen zwischen 2015 und 2024 von 24.000 auf 35.000 zu und bei den 10- bis 14-Jährigen von 5000 auf 12.000, wobei ausländische Täter überproportional vertreten sind. Der Anstieg der Anzeigen geht auch auf Mehrfach- und Intensivtäter zurück. Dies ist nur ein schwacher Trost. Denn die Schwere der Verbrechen und die Brutalität der Täter haben sich geändert, die Zahl der Fälle von Diebstahl durch Einbruch oder mit Waffen ist signifikant gestiegen.

Wenn ein jugendlicher Straftäter, der keinerlei Respekt vor dem Staat und offenbar keine Angst vor einer Verurteilung nach derzeit gültigem Recht hat, plötzlich davon ausgehen muss, abgeschoben oder beim ersten schweren Delikt ins Gefängnis gesteckt zu werden, hat dies eine abschreckende Wirkung.

Ziel muss es sein, die Jugendkriminalität insgesamt zu senken und zu verhindern, dass aus Einmaltätern Mehrfach- oder gar Intensivtäter werden. Das dazu notwendige Mittel nennt sich Zero-Tolerance. Die Nulltoleranzstrategie bedeutet, bereits kleinere Delikte (Ladendiebstahl, Sachbeschädigung) ohne Aussicht auf Diversion konsequent zu bestrafen und schwerere Vergehen (Körperverletzung, Einbruch, Drogenhandel) härter zu ahnden.

Berühmtestes Beispiel für die Umsetzung einer Nulltoleranzstrategie ist New York in den 1990er-Jahren unter Bürgermeister Rudolph Giuliani, dem es mit seinem – stark kritisierten – Kurs gelang, die Kriminalitätsrate zu senken.

Im Bereich des Jugendstrafrechts führt die Verfolgung einer Nulltoleranzstrategie zu heftigem Widerspruch. Der Sinn dieser kalkulierten staatlichen Gnadenlosigkeit liegt in der Prävention. Wenn ein jugendlicher Straftäter, der keinerlei Respekt vor dem Staat und offenbar keine Angst vor einer Verurteilung nach bisher gültigem Recht hat, plötzlich davon ausgehen muss, abgeschoben oder bereits beim ersten schweren Delikt ins Gefängnis gesteckt zu werden, hat dies eine abschreckende Wirkung. Zusätzlich stärkt es das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, wenn der Staat signalisiert, gegen Verbrechen hart vorzugehen.

Jüngst sorgten zwei Gerichtsverfahren gegen Jugendliche für Aufsehen. Im „Fall Anna“ wurden zehn Burschen freigesprochen. Eine „Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung“ des Mädchens war ihnen nicht nachzuweisen. Im Fall einer monatelang drangsalierten Lehrerin wurden dagegen sechs Jugendliche wegen Delikten wie Erpressung, Brandstiftung, Vergewaltigung und Diebstahl verurteilt. Die Mehrheit der ausländischen Straftäter war bereits vorbestraft oder verurteilt. Nach ihrer Haft sollten sie abgeschoben werden – zum Schutz der Bevölkerung. Sicherheit ist ein Bürgerrecht. Kann der Staat diese nicht gewährleisten, steht sein Gewaltmonopol zur Disposition.

Wie soll ein Staat reagieren, wenn Gangs bewusst Unter-14-Jährige zu Straftaten treiben, die aufgrund ihres Alters nicht verurteilt werden können? In der Schweiz sind Kinder bereits ab zehn Jahren strafmündig. Die schwedische Regierung will nicht nur das Alter für Strafmündigkeit senken, sondern schon 13-Jährige in Jugendgefängnisse bringen. Ein „Kinderknast“ ist wohl ein übertriebenes Mittel. Aber auch 12- oder 13-Jährige sollten hierzulande – wie in der Schweiz – durch Unterbringung in geschlossenen Jugendheimen sanktioniert werden.

Verschärfungen widersprechen nicht den Grundsätzen eines modernen liberalen Staates, sondern können ganz im Gegenteil einen Fortschritt bedeuten. Gegen – früher bagatellisierte – sexuelle Belästigung existieren mittlerweile neue Straftatbestände. Wünschenswert wäre auch eine Gesetzeslage, in der ein „Fall Anna“ geahndet wird. Deren Peiniger hatten für ihr Opfer nur Verachtung über. Beim Verlassen des Gerichtssaals machten sie sich über den Rechtsstaat, der sie aufgrund seiner Gesetze nach seriöser Prüfung freigesprochen hatte, lustig.

Conclusio: Wenn schwere Jugendkriminalität zu- und das Unrechtsbewusstsein der Täter abnimmt, muss der Staat mit Härte reagieren. Auch wenn das aus liberaler Sicht schmerzt.