Der Chef der Grünen kritisiert den roten Finanzminister.

© APA/Helmut Fohringer

Der Chef der Grünen kritisiert den roten Finanzminister.

Die schwarz-rot-pinke Abrechnung mit dem schwarz-grünen Vorgänger

Schriftgröße

Claudia Plakolm schaut auf unser Geld. „Österreich hat eine starke Vorstellung, dass wir keine zusätzlichen gemeinsamen Schulden aufnehmen wollen“, sagte die ÖVP-Europaministerin bei einem Auftritt mit ihrer schwedischen Amtskollegin Jessica Rosencrantz vergangenen Mittwoch in Wien. Ein „sparsamer und kluger Einsatz der Steuerzahlermittel“ sei geboten. Allerdings: Adressat von Plakolms Mahnungen waren weder der österreichische Finanzminister noch ihre Ministerkollegen und schon gar nicht die österreichischen Landeshauptleute, sondern Brüssel. Demnächst starten die Beratungen über das EU-Mehrjahresbudget ab 2028 – und Österreich fordert von der Kommission dabei strikte Sparsamkeit.

Geht es um Ausgaben im eigenen Land, erwiesen sich Plakolm und ihre ÖVP-Parteifreunde weniger kostenbewusst. Die schwarz-grüne Regierung fabrizierte zwischen 2019 und 2024 ein Budgetdesaster. Der neue Finanzminister Markus Marterbauer, SPÖ, präsentierte nun einen Sanierungsplan. Sein Doppelbudget für 2025 und 2026 kommt einem Konkursverfahren gegen die Vorgängerregierung gleich. Als „das Beste aus beiden Welten“ hatten Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler das Regierungsprogramm von ÖVP und Grünen verkauft. Nun werden wesentliche Errungenschaften wegen erwiesener Unfinanzierbarkeit zurückgefahren. Das Ende der Klimawende, wie die Grünen sie vorantrieben, ist erreicht. Allerdings: Auch Marterbauers Budget steht auf tönernen Füßen.

Sparen: Ein Euphemismus für weniger zusätzlich ausgeben

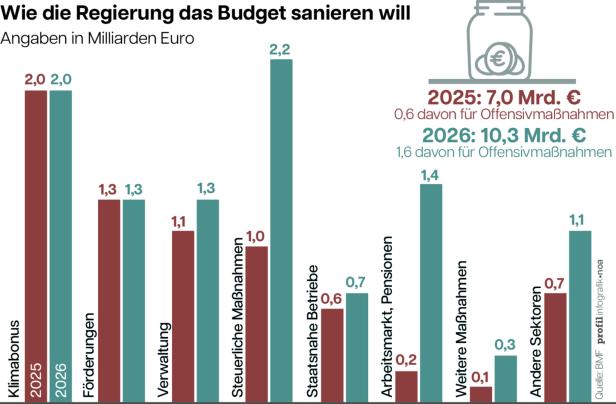

Schon zu Beginn seiner Budgetrede vergangenen Dienstag im Nationalrat machte Marterbauer klar, dass er gern ein anderes Budget vorgelegt hätte: eines mit Investitionen in den Wirtschaftsstandort, in Klimaschutz, in Gesundheit, Armutsvermeidung und Sicherheit. Stattdessen muss er die Staatsfinanzen – wie er es nennt – „sanieren“: Das Budgetdefizit soll heuer von 4,7 auf 4,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sinken, 2026 auf 4,2 Prozent zurückgehen und im Jahr 2028 wieder unter der Drei-Prozent-Grenze liegen. Dazu sollen heuer 6,4 Milliarden Euro, 2026

8,7 Milliarden und bis zum Ende der Legislaturperiode 2029 insgesamt 54 Milliarden Euro konsolidiert werden. „Konsolidieren“ bedeutet unter anderem: Gebührenerhöhungen (etwa für neue Reisepässe); Steuer- und Abgabenerhöhungen (für Tabak und Glücksspiel); Einsparungen bei der Verwaltung in Höhe von 1,1 Milliarden Euro heuer und 1,3 Milliarden Euro im nächsten Jahr; Streichung von Förderungen. Was „konsolidieren“ nicht bedeutet: sparen. Die Ausgaben steigen nur schwächer an als ursprünglich vorgesehen. In Budgetzahlen ausgedrückt: Im Jahr 2024 beliefen sich die Ausgaben des Bundes auf 120,7 Milliarden Euro. Heuer werden sie 123,2 Milliarden Euro betragen.

Österreich ist wieder „Autoland“

Nur in einem Bereich setzt Marterbauer tatsächlich beinhart den Rotstift an: beim Klimaschutz. „Das Budget reißt mit dem Abrissbagger Errungenschaften beim Klima nieder“, polterte die frühere Klimaschutzministerin und zukünftige Grünen-Chefin Leonore Gewessler am vergangenen Mittwoch im Nationalrat. Das „meine“ vor den „Errungenschaften“ hat sie sich vielleicht dazugedacht: Klimabonus gestrichen; Solaranlagen, E-Autos und Heizkesseltausch verteuert; das von ihr gestoppte Projekt Lobau-Tunnel wieder aufgenommen. Besonders emotional wird Gewessler beim Klimaticket, das sie sogar mit Gratis-Tattoos auf Festivals bewarb. Von der Preiserhöhung um 220 Euro würde „die Krankenpflegerin aus Wels, die täglich nach Linz pendelt, die Oma aus Völkermarkt, die ihre Enkerl in Graz besuchen will, oder die Studentin aus Wien, die heim nach Vorarlberg fährt“, getroffen, sagt sie im Nationalrat.

Der Umweltsprecher der Grünen im Bund, Lukas Hammer, rechnet damit, dass die „Attraktivität des Klimatickets nun massiv sinkt“. Und er verweist darauf, dass die Dreierkoalition ein Vielfaches von dem, was sie sich beim Klimaticket spart, zusätzlich an Autofahrer verteilt – indem sie den Pendlereuro verdreifacht. Ein deutliches Signal an das „Autoland“, zu dem Ex-Bundeskanzler Karl Nehammer Österreich offiziell ernannte, insbesondere in Kombination mit dem Diesel-Privileg, das Tanktouristen nach Österreich lockt und auch von dieser Bundesregierung nicht beseitigt wird.

Werden mit dem Sparprogramm von ÖVP, SPÖ und Neos tatsächlich alle Klimaschutz-Maßnahmen der Grünen wieder versiegelt?

Ein „Klimaticket“-Tattoo wird einem Besucher des Frequency-Festivals gestochen.

© APA/Florian Wieser

Ein „Klimaticket“-Tattoo wird einem Besucher des Frequency-Festivals gestochen.

Wenn Förderungen ihre Schuldigkeit getan haben

Der alte und neue Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, der sich in seiner zweiten Amtszeit auch Gewesslers Klima-Agenden krallte, widerspricht. Er bekenne sich zu den gesetzlichen Klimazielen, meint aber: „Die Zeit der Gießkanne ist vorbei“. „Nicht treffsicher“ sei die Klimapolitik unter der Vorgängerin gewesen.

Manche Punkte auf der Streichliste können auch sehr umweltbewusste Ökonominnen wie Margit Schratzenstaller vom WIFO nachvollziehen: etwa den Wegfall der Umsatzsteuerbefreiung für – einstmals sehr teure – Solaranlagen. Anschaffung und Einbau wurden in Spitzenzeiten mit jährlich 600 Millionen Euro gefördert. Allerdings: Die Marktpreise für neue Solar-Paneele sind massiv gesunken. Klimabewusste Häuslbauer oder Unternehmen steigen auf Solarenergie mittlerweile auch ohne Förderungen um.

Auch beim Klimabonus lässt sich der Kahlschlag argumentieren: Dieser war als Entschädigung für die 2022 neu eingeführte CO₂-Steuer gedacht, am Ende mit zwei Milliarden Euro jährlich aber „doppelt so hoch wie die Einnahmen aus der Steuer“, wie Totschnig sagt – ein klassischer Fall von Überförderung. Die CO₂-Steuer selbst bleibt bestehen, wie es der Klimafahrplan der EU vorsieht. Allerdings könnte es für Österreich nun eng werden, die Klimaziele zu erreichen. Ziele sind freilich relativ. So bezeichnet Totschnig die unter Schwarz-Grün wesentliche Wegmarke, bis 2040 klimaneutral zu sein, als „Vision“.

Die ökosoziale Steuerreform ist biologisch abgebaut

Die Umwelt- und Klimamaßnahmen waren Teil der ökosozialen Steuerreform von ÖVP und Grünen, dem Leuchtturmprojekt der früheren Koalition. Weitere Kernpunkte waren die Abschaffung der kalten Progression (auf Wunsch der ÖVP) und die automatische Inflationsanpassung der Familienleistungen (auf Wunsch der Grünen). Alles perdu: Vergangene Woche legte der Finanzminister die ökosoziale Steuerreform auf Eis.

In den Jahren 2026 und 2027 wird die Indexierung der Leistungen ausgesetzt. Das Ausmaß der Sparmaßnahme wurde allerdings erst in den vergangenen Tagen bekannt: Nicht nur die Familienbeihilfe, das Kinderbetreuungsgeld, der Mehrkindzuschlag und der Familienzeitbonus sind betroffen, sondern auch Reha-, Kranken-, Wiedereingliederungs- und Umschulungsgeld genauso wie das Schulstartgeld.

Das sogenannte soziale Drittel der kalten Progression behält der Finanzminister ein. So wird bis 2028 ein solidarisches Drittel für den Staatshaushalt daraus. Die Geringfügigkeitsgrenze (bis zu der bei Beschäftigten weder Sozialversicherungsbeiträge noch Lohnsteuer anfallen) wird bis 2026 auf 551,10 Euro eingefroren.

Wenn der Ideologe Marterbauer durchblitzt

Weniger öffentliche Aufmerksamkeit erhielt bisher das Faktum, dass ein Versprechen der grünen Justizministerin Alma Zadić zurückgenommen wurde. Da der Justiz unter anderem durch Neuerungen bei der Handysicherstellung mehr Aufgaben zugeteilt wurden, sagte die ÖVP-Grünen-Regierung dem Ressort Stellen für 14 zusätzliche Staatsanwälte und zehn zusätzliche Richter zu. Diese Posten soll es nun doch nicht geben. Allerdings gilt auch für das Justizministerium von Anna Sporrer, SPÖ: Es gibt – nominal – keine Einsparungen. Für 2025 beträgt das Justizbudget 2,4 Milliarden Euro und damit etwas mehr als im vergangenen Jahr. Für die rechtsunterworfenen Bürger wird die Justiz sogar teurer, da die Gerichtsgebühren steigen.

Im Vergleich zu den Grünen konnte die ÖVP Großprojekte aus der schwarz-grünen Koalition retten. Die sündteuren Investitionen des Bundesheeres („Aufbauplan 2032+“) in Infrastruktur, Hubschrauber, Flugzeuge und Luftabwehr bleiben bestehen. Druck bekommt die ÖVP von der Wirtschaft, vor allem vom Bankensektor und den Energieversorgern. Die neue Bankenabgabe soll jährlich 350 Millionen in die Staatskassen spülen, die Solidarabgabe für die Energiewirtschaft weitere 200 Millionen Euro. „Wir bedanken uns für fünf Prozent der Sanierung“, kommentierte der Finanzminister Kritik von Banken und Versorgern mit leichtem Spott.

SONDERSITZUNG DES NATIONALRATES MIT BUDGETREDE: MARTERBAUER

© APA/ROLAND SCHLAGER

SONDERSITZUNG DES NATIONALRATES MIT BUDGETREDE: MARTERBAUER

Warum gute Finanzminister „Nein-Sager“ sind

In seiner Budgetrede gab Marterbauer das Motto für die Budgetsanierung aus: „Österreich kann, wenn es will.“ Ob alle wollen, ist fraglich: etwa die Landeshauptleute und ihre Bürgermeister. Bundesländer und Gemeinden sollen heuer und 2026 insgesamt 250 Millionen Euro zur Budgetsanierung beitragen. Allerdings haben die Verhandlungen über einen neuen Stabilitätspakt mit dem Bund noch gar nicht begonnen. Nach einem ersten Treffen mit dem derzeitigen Vorsitzenden der Landeshauptleute-Konferenz, Salzburgs Wilfried Haslauer, zeigte sich Marterbauer zuversichtlich. „Strukturreformen“ seien möglich. Haslauer konnte mild sein, weil er in wenigen Wochen aus seinem Amt scheidet. Womöglich überschätzt der Finanzminister die Kooperationsbereitschaft und Reformlust der Landeshauptleute.

Dass ein Budget Konsolidierungen festschreibt, heißt nicht, dass diese auch umgesetzt werden. Marterbauer verspricht „einen strikten Budgetvollzug“. Ungeplante, nicht gegenfinanzierte Mehrausgaben wären demnach tabu. Sein Amtsvorgänger Magnus Brunner erfüllte allzu oft Wünsche von Bundeskanzler Karl Nehammer oder ÖVP-Klubobmann August Wöginger nach höheren Ausgaben – etwa für Pensionisten. „Möglicherweise hat Brunner zu selten Nein gesagt“, meinte Marterbauer jüngst im profil-Interview. Die Nein-Sager-Qualitäten des neuen Finanzministers könnten bald gefragt sein, etwa wenn Ministerkollegen ihn darum bitten, nicht budgetierte Rücklagen in ihren Ressorts entnehmen zu können.

Schon wieder eine Schönwetter-Prognose?

Größte Unwägbarkeit für den Budgetvollzug ist die Konjunktur. In der Budgeterstellung geht Marterbauer für das Jahr 2026 von einem realen Wirtschaftswachstum von 1,2 Prozent aus. Die Berechnungen stammen vom WIFO, das seine Prognosen in den vergangenen Jahren regelmäßig korrigieren musste und auch die aktuelle Lage alles andere als rosig sieht. Am Tag vor Marterbauers Budgetrede hielt es in einer Analyse fest, dass eine neuerliche Abschwächung der österreichischen Wirtschaftsdynamik „nicht unwahrscheinlich“ sei.

Manche Posten in Marterbauers Doppelbudget sind – vorsichtig formuliert – ambitioniert. Schon heuer will er 1,2 Milliarden Euro bei den Förderungen einsparen. Ein neues Betrugsbekämpfungspaket soll bereits 2026 dem Budget zusätzliche Einnahmen in Höhe von 270 Millionen Euro bescheren. Echte Strukturreformen plant die Regierung – mit Ausnahme von Verschärfungen bei der Korridorpension – vorerst nicht.

Kein Wunder, dass es bei der Parlamentsdebatte zu Marterbauers Doppelbudget vergangenen Mittwoch Kritik vom Rednerpult im Nationalratssitzungssaal hagelte: „Wir schaffen es auch dieses Jahr nicht, trotz Rekordeinnahmen das Budget zu sanieren, und haben weiterhin eines der höchsten Defizite im Euro-Raum.“ Vielleicht hat sich Marterbauer auf der Regierungsbank gewundert: Die Kritik kam nicht von einem Abgeordneten der Opposition, sondern vom stellvertretenden Neos-Klubobmann Nikolaus Scherak.

Iris Bonavida

war bis September 2025 Innenpolitik-Redakteurin bei profil.

Gernot Bauer

ist seit 1998 Innenpolitik-Redakteur im profil und seit 2025 Leiter des Innenpolitik-Ressorts. Co-Autor der ersten unautorisierten Biografie von FPÖ-Obmann Herbert Kickl.

Clemens Neuhold

ist seit 2015 Allrounder in der profil-Innenpolitik. Davor „Wiener Zeitung“, Migrantenmagazin biber, Kurier-Wirtschaft. Leidenschaftliches Interesse am Einwanderungsland Österreich.