In Österreichs größtem Schlaflabor: Wie gesunder Schlaf gelingt

Alexander Heinz ist heute sehr früh fertig fürs Bett. Es ist kurz vor 21 Uhr im Schlaflabor des Herz-Jesu Krankenhauses in Wien. Das graue Pyjama-Oberteil ist mit einem Gewirr aus Kabeln bedeckt, zwei rote Gurte schlingen sich um Brust und Bauch, überall an Kopf und Körper kleben Elektroden. Heinz kam um 19 Uhr hier an, bekam Käse- und Wurstbrote als Abendjause, zog sich um und wurde verkabelt. Nun sitzt er barfuß auf dem Bett, hoch über dem Kopfteil hängt eine Kamera. Spätestens um 23 Uhr soll er das Licht abdrehen. Wie gut er während der Rundumüberwachung schlafen wird? Der Niederösterreicher schmunzelt: „Da muss man durch.“

Heinz’ Lungenärztin hat ihn hergeschickt. Seine Frau beschwerte sich schon lange über das laute Schnarchen, auch Atemaussetzer hat sie bemerkt. Der 53-Jährige hatte es stets auf sein Asthma geschoben, auch die Atemnot, die ihm tagsüber immer wieder die Luft raubte. „Bei kühlem, feuchtem Wetter fiel mir das Reden oft schwer“, sagt Heinz. Ein kleines Schlaf-Testkit für zu Hause brachte ein erstes Ergebnis: Verdacht auf Schlafapnoe.

Ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher leidet gelegentlich an Ein- und Durchschlafstörungen. Eine der häufigsten Ursachen ist die Schlafapnoe – eine weithin unterschätzte Krankheit, von der 34 Prozent der Menschen über 50 betroffen sind. Das Problem: „Der Großteil ist sich dessen nicht bewusst, 90 Prozent der Schlafapnoe-Patienten werden nicht therapiert“, sagt Katharina Mühlbacher. Sie leitet das größte Schlaflabor Österreichs im Herz-Jesu Krankenhaus.

Eine weitere, sehr häufige Ursache ist die chronische Schlaflosigkeit, die Insomnie. Zehn Prozent der Menschen in Österreich leiden darunter. Es gibt aber auch andere Ursachen für Schlafstörungen, darunter das „Syndrom der ruhelosen Beine“ (Restless Legs Syndrom), Tagesschläfrigkeit sowie psychisch bedingte Ein- und Durchschlafstörungen. Wann sollte man sich Hilfe holen? Welche Therapien gibt es? Und welche neuen Medikamente werden gerade getestet?

Wann man sich Hilfe holen sollte

Wer wie Alexander Heinz von der Partnerin oder dem Partner auf häufiges Schnarchen aufmerksam gemacht wird und zudem unter Tagesmüdigkeit leidet, sollte das abklären lassen. Dasselbe gilt für Menschen, die über mehrere Wochen hinweg drei Mal pro Woche Probleme beim Ein- oder Durchschlafen haben. „Ein erster Schlaftest ist ganz einfach zu Hause möglich, sofern es noch keine spezifische Fragestellung gibt“, sagt der Bereichsleiter des Schlaflabors, Matthäus Krol.

Über die App „Hallo Gesundheit“ kann man zum Beispiel den Test, ein sogenanntes Polygraphie-AnalyseKit, bestellen. Mit einem Messgerät am Handgelenk, einer selbstklebenden Sonde auf dem Brustbein und einer Fingersonde misst das Gerät Schlafphasen, Schnarchen, Schlaflage, Sauerstoffsättigung und gegebenenfalls Atemaussetzer oder Wachphasen. Die Geräte sind über eine App auf dem Handy mit dem Internet verbunden und schicken die Ergebnisse direkt ans Schlaflabor. Die Ergebnisse sowie die weiteren Schritte werden dann in einer digitalen Sprechstunde über „Hallo Gesundheit“ besprochen.

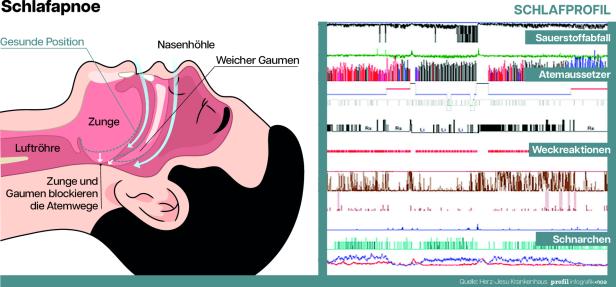

Wie Schlafapnoe entsteht

Die Krankheit kann sich entwickeln, wenn die Muskeln in Rachen, Gaumen und Zunge mit zunehmendem Alter erschlaffen und beim Liegen die oberen Atemwege verengen oder ganz verschließen. Auch Übergewicht spielt eine Rolle: Zu viel Fettgewebe im Hals kann die Kehle zuschnüren. Sehr große Mandeln oder ein kleiner Unterkiefer zählen ebenfalls zu den Ursachen.

Im Büro des Schlaflabors

Katharina Mühlbacher und Matthäus Krol überwachen Schlafende nicht nur im Labor, sondern auch digital im eigenen Bett.

Ab fünf Atemaussetzern pro Stunde, die je mindestens zehn Sekunden dauern, spricht man von Schlafapnoe. Die Krankheit löst einen Teufelskreis aus: Durch die Atemaussetzer fällt der Sauerstoffgehalt im Blut so weit ab, dass immer wieder Weckreaktionen folgen. Auch wenn die Schlafenden das manchmal nicht bewusst wahrnehmen – am nächsten Tag leiden sie oft unter Müdigkeit, Sekundenschlaf oder Konzentrationsschwierigkeiten.

Auf Dauer erhöht die Schlafapnoe zudem das Risiko für Bluthochdruck, Herzinfarkt, Stoffwechselerkrankungen, Schlaganfälle oder Depressionen. Ebenfalls eng verknüpft ist die Schlafapnoe mit Diabetes: Knapp die Hälfte der Patienten mit Typ-2-Diabetes hat Atemaussetzer.

Schlafen mit Maske

So war es auch bei Peter Wagner*. Der 63-Jährige verbrachte 2021 die erste Nacht im Schlaflabor, die den Verdacht seiner Frau bestätigte: Er litt nicht nur an Übergewicht und Diabetes, sondern auch an Schlafapnoe. Er bekam eine Maske – diese ist seit Jahrzehnten die Standardbehandlung bei Schlafapnoe. Über Nase und Mund gezogen, erzeugt sie über ein Beatmungsgerät einen leichten Überdruck, der die Muskulatur stabilisiert und die Atemwege freihält. „Am Anfang lag ich wie versteinert im Bett, aus Angst, die Maske oder den Schlauch zu verlieren“, erinnert sich Wagner. Nach ein paar Tagen hatte er sich aber daran gewöhnt, er konnte ohne Aussetzer durchschlafen.

Dann verkauften Wagner und seine Frau ihr Unternehmen und wollten auf Reisen gehen. Mit dem Kreuzfahrtschiff zwei Wochen über den Atlantik bis nach Florida, das war der Plan. Nur wie sollte das funktionieren mit Maske, Schlauch und Beatmungsgerät im Gepäck? Was, wenn der Druck angepasst werden musste?

Als er Schlafmedizinerin Katharina Mühlbacher davon erzählte, schlug sie ihm ein Experiment vor. Seine Reise sei der perfekte Test für das digitale Überwachungssystem, das sie und Matthäus Krol 2021 entwickelten. Es ist Teil der Strategie der Krankenhäuser der Vinzenz Gruppe nach dem Motto „digital vor ambulant vor stationär“.

Schlaftherapie im eigenen Bett

Katharina Mühlbacher sitzt vor zwei großen Bildschirmen, beide sind bedeckt mit kleinen grünen, orangen und roten Kästchen. Davor zwei Spalten mit Namen und den Stunden, die der jeweilige Patient geschlafen hat. Die Farbe der Kästchen zeigt an, ob der Druck der Schlafmaske die Nacht hindurch gepasst hat und Atemaussetzer verhindern konnte – oder ob nachjustiert werden muss. Die Überdruckgeräte besitzen ein Modem, das die Daten direkt ans Krankenhaus überträgt. „So können wir 5000 Patientinnen und Patienten gleichzeitig überwachen“, sagt Mühlbacher. Eine KI hilft, jene herauszufiltern, bei denen der Druck nachgestellt werden muss. Das können Mühlbacher und ihr Team vom Arztzimmer aus erledigen.

Das Telemonitoring spart allen viel Zeit und Geld. Früher musste ein Patient nach Anpassung der Maske mindestens zwei Mal im Schlaflabor nächtigen, um deren Wirkung zu überprüfen; und danach meist alle 18 Monate. Der Großteil der Patienten kann darauf nun verzichten – und das Schlaflabor mit den frei gewordenen Kapazitäten umso mehr Menschen helfen. Wien ist hier weltweit Vorreiter: Katharina Mühlbacher hält international Vorträge über das Telemonitoring, die USA wollen es nach ihrem Vorbild einführen.

Und Patient Wagner bewies, dass die digitale Schlafüberwachung auch auf Reisen funktioniert. Überdruckgerät und Schlafmaske ließen sich auch in der Schiffskabine anschließen, die Internetverbindung klappte auf seinem Weg über den Atlantik, und Ärztin Mühlbacher meldete sich aus Wien, wenn sie den Druck nachstellen musste. „Ich war verblüfft, wie reibungslos das ablief“, sagt Peter Wagner.

Quälende Schlaflosigkeit

Insomnie, die chronische Schlaflosigkeit, ist ebenfalls ein häufiges Leiden in Österreich. Auch eine unglückselige Kombination ist möglich: 30 Prozent der Schlafapnoe-Patientinnen und -Patienten leiden zusätzlich unter chronischer Schlaflosigkeit.

Wie entsteht Insomnie? „Es gibt meistens einen Auslöser wie Stress in der Arbeit, Beziehungsprobleme oder Geldsorgen, dem die erste schlaflose Nacht folgt“, sagt Michael Saletu, Neurologe und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung. In den folgenden Nächten löst oft schon der Weg ins Schlafzimmer übertrieben negative Gedanken aus wie: Ich werde heute wieder keine Sekunde schlafen. Angst beherrscht die nächsten Nächte, die Betroffenen befinden sich in einer Art Alarmbereitschaft – und beschäftigen sich viel zu viel mit der Schlafstörung. „Damit verlernen sie binnen Wochen, manche schon binnen Tagen, das richtige Schlafen“, sagt Saletu, der das Schlaflabor im Wiener Rudolfinerhaus leitet. Menschen mit Insomnie haben einen verstärkten Wachschalter, der sie kaum zur Ruhe kommen lässt.

Vier Schritte zum Schlaf

Schlafmediziner Saletu empfiehlt vier Schritte zum besseren Schlaf (zu sehen auch in seinem Online-Vortrag). Erstens die Schlafhygiene: Bewegung und ein leichtes Abendessen erleichtern das Einschlafen, Alkohol wirkt hingegen wie ein Narkosemittel und „zerhackt“ den Schlaf vor allem in der zweiten Nachthälfte. Hilfreich ist, bewusst mit dem Tag abzuschließen und ein entspannendes Abendritual einzuführen, um das Stresslevel zu senken, etwa ein Bad, Lesen oder Musikhören. Das Bett sollte aber ausschließlich zum Schlafen verwendet werden. „Kein Essen, keine Arbeit, kein Telefonieren, kein Fernsehen im Bett“, rät Schlafmediziner Saletu. Höchstens ein Hörbuch oder ein E-Book sind erlaubt. Der Blick auf den Wecker stresst und ist deshalb eher zu vermeiden.

Kein Essen, keine Arbeit, kein Telefonieren, kein Videoschauen, kein Grübeln im Bett.

Neurologe und Schlafmediziner

Zweitens sind regelmäßige Schlafenszeiten bei Insomnie essenziell. Das Ziel: den Schlafdruck zu erhöhen. Deshalb sollte man auch am Wochenende und nach schlechten Nächten morgens pünktlich aufstehen. Während ein Powernap von höchstens 20 Minuten guttut, ist ein längerer Mittagsschlaf kontraproduktiv. Man sollte bei Schlaflosigkeit nicht mehr als sieben Stunden pro Nacht im Bett verbringen. Manchen seiner Patientinnen und Patienten verordnet Saletu in den ersten Wochen sogar noch kleinere Schlaffenster, um den Schlafdruck weiter zu erhöhen.

Drittens: Entspannungsübungen legen eine Brücke in den Schlaf. Saletu empfiehlt progressive Muskelentspannung nach Jacobson, Autogenes Training oder Achtsamkeitsmeditationen. Ebenfalls hilfreich ist ein abendliches Tagebuch, in dem man sich zum Beispiel drei positive Alltagsmomente notiert oder Sorgen loswerden kann.

An vierter Stelle steht die Befreiung von der Bürde, unbedingt schlafen zu müssen. Es hilft, sich selbst vorzusagen: Ich kann mich auch ohne Schlaf gut ausruhen, ich habe auch nach schlechten Nächten gute Arbeit geleistet. Und: „Kein Wieso, Weshalb, Warum im Bett“, rät Saletu. Diese Fragen konsequent zu vermeiden, hilft, die Kontrolle über das angstbesetzte Grübeln zu gewinnen. „80 Prozent der Sorgen, die einen in der Nacht quälen, treten niemals ein“, sagt der Schlafmediziner.

Neue Medikamente

Was aber, wenn das alles nichts hilft? Sind Schlafmittel grundsätzlich schlecht? Nein, aber sie sollten in der Regel nur kurzfristig, also weniger als vier Wochen, zum Einsatz kommen. Das Problem: Das Suchtpotenzial von klassischen Benzodiazepinen ist sehr individuell hoch.

Seit Juni 2025 gibt es mit den sogenannten Orexin-Rezeptorantagonisten eine neue Medikamentengruppe, die unter bestimmten Voraussetzungen auch in Österreich verschrieben werden kann. „Diese Wachblocker dämpfen den bei Insomniepatienten hochregulierten Wachschalter, womit der Schlaf wieder durchkommt“, erklärt Neurologe Saletu. Ihr großer Vorteil: Sie wirken oft erst nach zwei Wochen konsequenter Einnahme, was das Gewöhnungspotenzial deutlich senkt. Sie können auch über mehrere Monate hinweg genommen werden, bis sich die angelernte Schlaflosigkeit wieder reguliert hat.

Hinter dem „Syndrom der ruhelosen Beine“ steckt oft ein Eisenmangel, den man mit Eisenpräparaten beheben kann. Ebenfalls hilfreich sind Faszienrollen und Kältebäder.

Gegen die Schlafapnoe gibt es neben der Maske noch weitere Therapien: Unterkieferschienen werden beim Zahnarzt maßgefertigt und verlagern Zunge und Unterkiefer nach vorn, wodurch das Atmen leichter fällt. Bei der Seitenlagerungstherapie tragen die Betroffenen Hilfsmittel, die ein Schlafen in Rückenlage verhindern. Ein Zungenschrittmacher, der den Zungennerv über eine Elektrode stimuliert und die Zunge damit nach vorn schiebt, kommt für Patienten infrage, die sich nicht an die Maske gewöhnen können. Auch ein chirurgischer Eingriff an Nase, Zunge, Kiefer oder Gaumen kann in schweren Fällen helfen.

In den USA werden außerdem Medikamente getestet, die ursprünglich für die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) entwickelt wurden. Wie Phase-3-Studien zeigten, erhöhen sie die Muskelspannung im Rachen – und könnten in den USA bald auch gegen Schlafapnoe zugelassen werden.

Abnehmspritze als Therapie

Eine weitere Therapie hat in der Behandlung von Adipositas und von Diabetes eine Revolution ausgelöst: die Abnehmspritze. Sie hilft auch jenen Schlafapnoe-Patientinnen und -Patienten, die an Übergewicht leiden. Peter Wagner hat sie ausprobiert und zeigt sich begeistert. „Ich habe 25 Kilo abgenommen. Jetzt habe ich Blutwerte wie ein junger Hund“, sagt er. Die Schlafapnoe ist seither Geschichte. Ein Jahr hat er die Maske noch behalten, aus Angst, er könnte trotz der Spritze wieder zunehmen. Im April hat Wagner sie zurückgegeben. profil erreicht ihn zuletzt auf einem Kreuzfahrtschiff vor Casablanca. „Ohne Maske reist es sich noch angenehmer“, freut sich Peter Wagner.

Und wie hat Alexander Heinz im Schlaflabor geschlafen? „Nicht besonders gut“, berichtet er am nächsten Tag am Telefon. Die Auswertung seiner Nacht wird er in wenigen Tagen bekommen und per Videochat über „Hallo Gesundheit“ mit dem Team des Schlaflabors besprechen. Es könne sein, dass er eine Maske bekomme oder eine Mandeloperation, vermutet Heinz. „Was immer es sein wird, es kann nur besser werden.“