Der Einsatzleiter am Peršmanhof war der stellvertretende Leiter des Kärntner Verfassungsschutzes

Peršmanhof-Einsatz: Neue Fragen zu Verantwortlichen und Hintergründen

Als das Desaster seinen Lauf nimmt, fährt Bernard Sadovnik gerade nichts ahnend mit dem Auto durch seine Gemeinde. Der Bürgermeister von Globasnitz, slowenisch Globasnica, im Bezirk Völkermarkt am südlichsten Zipfel Kärntens spricht am Sonntag, dem 27. Juli, mit Menschen in seinem Wahlkreis, auf sein Handy schaut er nicht. Als er es wieder zur Hand nimmt, sieht er unzählige Nachrichten und verpasste Anrufe. Allesamt von Bekannten aus der Gemeinschaft der Kärntner Slowenen.

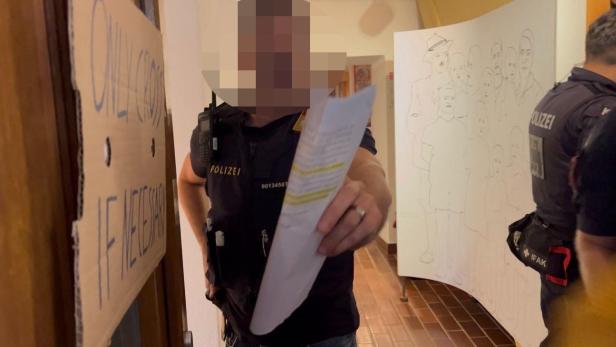

Was er in den nächsten Minuten erfährt, macht Sadovnik fassungslos. Auf dem Peršmanhof, Gedenkort des kärntner-slowenischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus, findet ein groß angelegter Polizeieinsatz mit Hubschrauber und Hundestaffel statt. Er richtet sich gegen das antifaschistische Bildungscamp des Klubs Slowenischer Studierender in Wien (KSŠŠD). Rund 60 Menschen sind zum Peršmanhof gekommen, um mehr über dessen Geschichte zu erfahren.

Es liegt vor allem an dieser Geschichte, dass die Wogen nach dem Polizeieinsatz hochgehen.

Auf dem abgelegenen Peršmanhof auf rund 1200 Höhenmetern fand in den letzten Kriegstagen 1945 ein Massaker an Zivilisten statt. Am 25. April ermordeten Angehörige des SS-Polizeiregiments 13 hier elf Mitglieder der slowenischsprachigen Minderheit, darunter sieben Kinder, das jüngste war acht Monate alt. Die Angehörigen der Bergbauernfamilien Sadovnik und Kogoj wurden getötet, weil sie die Partisanen im Kampf gegen die Nazis unterstützt hatten. Bernard Sadovniks Vater Franz war zum Zeitpunkt des Massakers nicht am Hof, ein Cousin und zwei Cousinen überlebten schwer verletzt. Die anderen Verwandten wurden erschossen, der Hof niedergebrannt.

„Mein Vater war der Einzige seiner Generation, der überlebt hat“, sagt Sadovnik, der sich dem Ort bis heute tief verbunden fühlt. Als er am 27. Juli am Peršmanhof ankommt, ist der Polizeieinsatz schon vorbei. Vor dem Haus stehen junge Menschen, viele weinen, einige zittern. Unter den Campteilnehmern sind Nachkommen von Kärntner Slowenen, deren Eltern und Großeltern verfolgt wurden. Auch bei Sadovnik weckt der Polizeieinsatz traumatische Erinnerungen. Am Peršmanhof fühlt er sich zu Hause, es ist der wichtigste Erinnerungsort für die slowenische Volksgruppe in Kärnten. „Die ersten Nächte konnte ich kaum schlafen, und wenn doch, dann hatte ich Alpträume“, sagt Sadovnik. „Wie kann man den Familien der Überlebenden und den jungen Menschen so etwas antun?“

In Kärnten und darüber hinaus schlägt die Polizeiaktion ein wie eine Bombe. Die unmittelbaren Folgen: 57 Anzeigen gegen Teilnehmer des Camps wegen Anstandsverletzung, laute Forderungen nach einer vollständigen Aufklärung des umstrittenen Polizeieinsatzes sowie grobe Verstimmungen in den diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und Slowenien. In den Tagen nach dem Einsatz spricht der scheidende slowenische Botschafter Aleksander Geržina von einer „Stunde Null für Kärnten“ und zeigt sich fassungslos, „dass so etwas in einer demokratischen Republik möglich ist“. Sloweniens Staatspräsidentin Nataša Pirc-Musar nennt den Polizeieinsatz ein „Fiasko“ und fordert, wie zuvor schon Außenministerin Tanja Fajon, rechtliche Konsequenzen für die Verantwortlichen.

Unter Druck geraten, ruft Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) eine unabhängige Untersuchungskommission ins Leben, der auch Bernard Sadovnik als Vorsitzender des Beirats für die slowenische Volksgruppe im Bundeskanzleramt angehört. Die Ergebnisse des knapp 100-seitigen Berichts sind erschreckend. Die offenbar im Vorfeld geplante Mission hätte so nicht stattfinden dürfen, der Einsatz war „in mehrfacher Hinsicht unverhältnismäßig, rechtswidrig und zweifelhaft“, schreiben die Autoren.

Federführend bei der Operation war der stellvertretende Leiter des Kärntner Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE), ein Jurist, Taktiker und Entscheidungsträger in Personalunion. Er vermutete Verstöße gegen das Kärntner Camping- und Naturschutzgesetz: Campteilnehmer hätten illegal Zelte aufgestellt. In Folge koordinierte er nicht nur den Einsatz, sondern bestimmte Tempo, Intensität und Mittelwahl: Er forderte einen Hubschrauber an und rief die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) sowie eine Diensthundeführerin samt Schutz- und Personenspürhund hinzu. An seiner Seite: der Bezirkshauptmann von Völkermarkt und der Leiter der Regionaldirektion des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl.

Der offizielle Grund für den Einsatz sei bloß ein „Vorwand“ gewesen, heißt es im Expertenbericht. In Wahrheit ging es weder um Verstöße gegen das Kärntner Camping- und Naturschutzgesetz, noch um Anstandsverletzungen durch Plakate mit Aufschriften wie „Heimat im Herzen, Scheiße im Hirn“ oder die Suche nach Fremden ohne Aufenthaltsberechtigung. Laut Kommission diente der Einsatz nur einem Zweck: der Feststellung der Identitäten der Campteilnehmer. Die aufgenommenen Daten wurden an die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) übermittelt. Auf profil-Nachfrage heißt es, man habe diese inzwischen gelöscht.

Doch die rechtlichen Konsequenzen für die verantwortlichen Polizisten stehen noch aus.

Die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt gegen den Verfassungsschützer wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs, er wurde mittlerweile in eine nichtoperative Abteilung versetzt. Nach wie vor im Amt ist Bezirkshauptmann Gert-André Klösch, gegen ihn sowie gegen weitere Polizisten wird der Verdacht des Amtsmissbrauchs noch geprüft.

Die Fälle liegen bei der Staatsanwaltschaft Graz, um eine mögliche Befangenheit in Kärnten auszuschließen.

Der „übereifrige“ Polizist

Der Bericht der Untersuchungskommission liefert zwar einige Klarheit über den Einsatz, doch viele Fragen bleiben unbeantwortet. Demnach gab es im Vorfeld der Polizeiaktion eine „Abstimmung“ zwischen der Leiterin des Kärntner LSE und der DSN zur „Beobachtung“ des Camps. Doch über den Einsatz selbst soll der österreichische Verfassungsschutz dann nicht informiert worden sein – ein äußerst ungewöhnlicher Vorgang. Und woher kam jene Drohne, die drei Tage vor dem Einsatz vier Stunden lang über dem nächstgelegenen Ort Bad Eisenkappel kreiste? Wer sie gesteuert hat, ist bis heute unbekannt – auch die Kommission konnte es nicht klären. Aus dem Innenministerium heißt es zwar, die Genehmigung sei „rechtmäßig beim Rechtsbeauftragten eingeholt“ worden. Weitere Auskünfte will das Ministerium aus „ermittlungstaktischen Gründen“ nicht geben.

Bleibt die Frage, welche Motive den Kärntner Verfassungsschützer und den Bezirkshauptmann antrieben.

Ersterer gilt als fleißiger, bisweilen übereifriger Polizist, der seine Profession auch in der Freizeit nicht ablegt. Bereits in seiner Zeit bei der Landespolizeidirektion in Wien fiel er durch eigenmächtige Aktionen ohne Einsatzbefehl auf. Medial gefeiert wurde der Polizist im Jahr 2019, nachdem er im Alleingang einen Drogendeal vereitelt hatte. Unterwegs zum Schießtraining hatte er in der Wiener U6 zwei auffällige Männer beobachtet und sie schließlich mit der Dienstwaffe gestellt. Zuvor war ihm die Rettungsmedaille des Landes Wien verliehen worden, nachdem er auf dem Nachhauseweg von der Arbeit einen Mann von einem Brückengeländer in Sicherheit gezogen hatte. „Sein Fehler ist, dass er zu übereifrig ist“, sagt eine Person, die den Mann sehr gut kennt. In einer schriftlichen Ergänzung zu seiner Aussage vor der Expertenkommission, die profil vorliegt, schreibt er: „Die Tätigkeit als Polizist ist für mich kein Beruf, sondern eine Berufung.“ Er übernehme die volle Verantwortung für den Einsatz und werde gegebenenfalls die Konsequenzen tragen.

Den Polizeieinsatz am Peršmanhof rechtfertigt der ehemalige Verfassungsschützer mit der „schlimmen Situation“ vor Ort und mit der „Radikalisierung einiger der anwesenden Personen“, die „den demokratischen Rechtsstaat ablehnen“. Er habe „nicht mit Antisemitismus in dieser Form gerechnet“. Wie sich die Campteilnehmer dieses Vergehens schuldig gemacht haben sollen, erklärt er nicht, nur so viel: Gedenkstätten müssten nicht vor der Polizei, sondern vor der „Vereinnahmung durch Extremisten“ geschützt werden.

Durchaus möglich, dass der damalige Verfassungsschützer beim Einsatz am Peršmanhof, so unverhältnismäßig er auch war, in guter Absicht handelte. Womöglich glaubte er tatsächlich, dem Land einen Dienst zu erweisen, indem er besonders hart gegen vermeintlich demokratiefeindliche Linksradikale vorging. Vonseiten der Kärntner Slowenen heißt es, der Polizist sei im Laufe seiner Karriere auch gegen Rechtsextreme und Reichsbürger vorgegangen; rechtes Gedankengut wird ihm nicht zugeschrieben. „Ich habe ihn nie als Extremisten erlebt“, sagt auch Bürgermeister Sadovnik.

Wie es sein kann, dass ein studierter Jurist dermaßen rechtswidrig agiert, ist eine andere Frage.

In Kärnten wächst der Verdacht, dass die Initiative für den Polizeieinsatz möglicherweise nicht vom LSE-Mann ausging, wie es bisher dargestellt wurde. „Ich denke nicht, dass er das allein geplant hat“, sagt dazu der Anwalt Rudi Vouk, der die Campteilnehmer juristisch vertritt. Vouk hält den Kärntner Verfassungsschützer für ein „Bauernopfer, das sich als solches darbietet, um anderen den Kopf zu retten“. Die Initiative für die Aktion, so Vouk, sei wohl von anderen Stellen in Kärnten ausgegangen. Und: „Der Bezirkshauptmann war wohl mehr involviert, als es scheint.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Klösch einschlägig auffällt. Gegen rechtsextreme Versammlungen ging der ehemalige Schriftführer unter FPÖ-Landeshauptmann Jörg Haider weniger rigoros vor. Seit seiner Ernennung zum Bezirkshauptmann 2009 geriet Klösch mehrmals in die Kritik. „Bei den Ustascha-Treffen hat es immer wieder Gesetzesübertretungen gegeben“, sagt Vouk, „und darauf hat die Bezirkshauptmannschaft nicht reagiert.“

In der kleinen Gemeinde Bleiburg fand bis 2022 das größte Faschistentreffen Europas statt. Bis zu 30.000 Menschen gedachten jährlich des faschistischen Ustascha-Regimes aus dem Kroatien der 1940er-Jahre. Gezeigt wurden dort auch Uniformen und Symbole der kroatischen Faschisten, der Ruf nach einem Verbot wurde lauter. Doch Bezirkshauptmann Klösch sträubte sich, obwohl ein von ihm selbst in Auftrag gegebenes Gutachten zu dem Schluss kam, dass ein Verbot „nicht nur zulässig, sondern geboten“ sei.

„Als behördlicher Einsatzleiter war Bezirkshauptmann Klösch sowohl für den Einsatz am Peršmanhof verantwortlich als auch für die in der Vergangenheit stattgefundenen Ustascha-Treffen in Bleiburg“, sagt die Grünen-Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer. „Vergleicht man das Vorgehen, wird klar, dass hier mit unterschiedlichem Maß gemessen wurde. Über Jahre wurde eine Versammlung bewilligt, die eigentlich zu untersagen gewesen wäre, samt mutmaßlich ,übersehenen’ Hinweisen bezüglich Vergehen nach dem Symbole-, Abzeichen- und Verbotsgesetz.“ Der damalige Nationalratsabgeordnete Peter Pilz (Jetzt) zeigte Klösch 2019 wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs an, doch die Ermittlungen wurden eingestellt. Klösch blieb im Amt, zu den Vorwürfen hat er sich nie geäußert. Anders als der ehemalige Verfassungsschützer wollte er auch nicht vor der Untersuchungskommission aussagen.

„Lei lossn“

Für die Gemeinschaft der Kärntner Slowenen waren die Folgen des Polizeieinsatzes schon kurz danach spürbar. Aus der Community heißt es, unter SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser habe sich viel bewegt, die Stimmung sei entspannt gewesen. Doch nun nehmen antislowenische Ressentiments wieder zu, und die alte Behauptung, der Peršmanhof sei eine Stätte des Linksextremismus, gewinnt wieder an Zulauf. Unbekannte beschmierten in der Umgebung der Gedenkstätte Ortsschilder, und in Bad Eisenkappel wollen die wenigsten etwas mit dem Peršmanhof zu tun haben.

„Wir müssen nach vorn schauen!“, finden auch zwei Herren, die im Tankstellencafé in Bad Eisenkappel Aperolspritzer trinken und sich auf Slowenisch unterhalten. Die Erwähnung des Peršmanhofs sorgt augenblicklich für maximale Aufregung. Von radikalen Antifaschisten ist da die Rede, von einer Vergangenheit, die endlich ruhen müsse, von „Opfern auf beiden Seiten“. Viele Kärntner Slowenen wollten bis heute nicht über die Vergangenheit sprechen und mit dem Partisanenverband nichts zu tun haben, sagt Sadovnik. Der Vorsitzende des Beirats für die slowenische Volksgruppe im Bundeskanzleramt hat gute Kontakte zur Gemeinschaft wie zur Mehrheitsbevölkerung. „Der Polizeieinsatz ist ein Spiegelbild der eigenen Geschichte, mit der man sich nie wirklich auseinandergesetzt hat“, sagt er. Stets habe es geheißen: „Lei lossn.“

Der Polizeieinsatz habe alte Wunden aufgerissen, die Nachfahren der Opfer hätten sich zurückgezogen. „Wir tragen Ängste und Minderwertigkeitskomplexe mit uns herum. Da ist es einfacher, den Rucksack abzulegen.“ Auch aus der Mehrheitsbevölkerung hat Sadovnik nach dem Polizeieinsatz viele Reaktionen erhalten. Die einen sagen, seine Familie habe bekommen, was sie verdiente, weil sie den Partisanen geholfen hatte. Immer wieder fragten Menschen, wieso er Linksextremismus unterstütze, und finden, er könne unmöglich als Bürgermeister wiedergewählt werden. Offenbar setzen viele Antifaschismus mit Linksextremismus gleich. „Das ist Unsinn“, sagt Sadovnik. „Jeder Konservative, der nicht Antifaschist ist, kann nicht konservativ sein.“

Martin Gruber dürfte das anders sehen. „Ich stehe klar auf der Seite der Polizei und Behörden, wenn es darum geht, extreme Gruppierungen davon abzuhalten, in Gewalt abzudriften und unser demokratisches Miteinander zu gefährden“, so der ÖVP-Landesparteisprecher und stellvertretende Landeshauptmann in einem Statement nach der Veröffentlichung des Expertenberichts. „Es ist entschieden abzulehnen, wenn Linksextremismus verharmlost, pauschal entschuldigt und sogar ein vermeintlicher Angriff auf die Volksgruppe inszeniert wird, um Linksextremismus zu kaschieren. Extremismus, egal ob von links oder von rechts, muss in einer demokratischen Gesellschaft immer eine klare Absage erteilt werden.“

Gruber wollte sich auf profil-Anfrage nicht zu der Angelegenheit äußern. Sein Urteil über die Campteilnehmer als „extreme Gruppierung“, die geneigt sei, „in Gewalt abzudriften und unser demokratisches Miteinander zu gefährden“, könnte allerdings Konsequenzen haben. Einige Campteilnehmer erwägen eine Klage wegen Rufschädigung.

Aus der Bevölkerung komme nun wieder verstärkt die Aufforderung, „endlich die Wahrheit über den Peršmanhof zu sagen“. Gemeint ist die vom ehemaligen Präsidenten der Kärntner Landesfinanzdirektion Siegfried Lorber schon seit Jahren verbreitete rechtsextreme Verschwörungstheorie, dass die Partisanen die Familie erschossen hätten. „Sogar ein Teil der Nachfahren glaubt das“, sagt Sadovnik. „Deshalb ist es so wichtig, die Geschichte aufzuarbeiten und die Öffentlichkeit aufzuklären.“

Sadovnik fordert den Bund dazu auf, eine „großzügige Lösung für alle Volksgruppen zu finden“. Ein neues Volksgruppengesetz müsse die Erhaltung der Sprachen garantieren. Was die Konsequenzen für die Verantwortlichen des Polizeieinsatzes betrifft, vertraue er auf den Rechtsstaat, sagt Sadovnik. Das tut auch Sloweniens Botschafter in Österreich, Marko Štucin. „Ich gehe auch davon aus, dass die Empfehlungen der Expertenkommission umgesetzt werden, darunter verpflichtende Fortbildungen für die Exekutive mit dem Ziel der Sensibilisierung zu historischen Zusammenhängen“, sagt der Diplomat. Gedenkstätten wie der Peršmanhof könnten hier eine tragende Rolle spielen. Štucin zeigt sich verwundert, dass sich das Innenministerium bisher nicht mit dem Verein in Verbindung gesetzt hat.

Reform soll bis Ostern ins Parlament

Artikel 7 des Staatsvertrags von 1955 sieht klare Rechte für Minderheiten vor, darunter Schulen, Amtssprache und topografische Aufschriften (Ortstafeln). Zweisprachigkeit soll es auch in der Rechtsprechung geben, doch die Implementierung hinkt hinterher. In Kärnten gebe es aktuell nur zwei Richter, die Slowenisch sprechen, und einer davon gehe bald in Pension, sagt Botschafter Štucin. Nötig sei die Implementierung der Reform, die unter der damaligen Justizministerin Alma Zadić (Grüne) angestoßen wurde. Vorgesehen waren zweisprachige Bezirksgerichte in Villach, Klagenfurt und Völkermarkt. Doch ins Parlament schaffte es der Vorschlag nicht. Die aktuelle Regierung habe versprochen, bis Ostern darüber abstimmen zu lassen.

Bleibt die Frage, ob sich der für die Polizei verantwortliche Innenminister für den Einsatz entschuldigt hat. Öffentlich tat Gerhard Karner das bisher nicht. In einem Vieraugengespräch habe er sein Bedauern darüber geäußert, was geschehen ist, sagt Botschafter Štucin. „Eine aufrichtige Entschuldigung gebührt den Organisatoren des Bildungscamps sowie den Nachfahren der Opfer des Massakers am Peršmanhof.“

Zu ihnen gehört auch Bernard Sadovnik. Drei Monate nach dem Einsatz sind die Wunden noch nicht verheilt. Der größte Tabubruch sei das Eindringen der Polizei in das Haus gewesen, in dem 80 Jahre zuvor seine Familie ermordet wurde. „Wäre ich dort gewesen, ich hätte mich ihm in den Weg gestellt“, sagt Sadovnik. Er kennt den ehemaligen Verfassungsschützer und dessen Familie, die seit Generationen eine Christbaumkultur betreibt und bei der er jedes Jahr seinen Baum kauft. Am Tag nach dem Einsatz habe ihn der Polizist angerufen und sich bei ihm entschuldigt. „Er hat gemerkt, dass mich die Aktion als Nachfahren sehr getroffen hat.“ Er glaube ihm, wenn er sage, die Aktion habe sich nicht gegen die Volksgruppe gerichtet.

Seinen Christbaum werde er auch heuer bei der Familie des Polizisten kaufen.