Intervallfasten

Ein Diät-Trend, der sich seit vielen Jahren hält.

© Shutterstock

Intervallfasten

Ein Diät-Trend, der sich seit vielen Jahren hält.

Intervallfasten: Gefährlicher Trend oder doch gesund?

Schriftgröße

Die Hollywoodstars Jennifer Aniston, Scarlett Johansson und Chris Hemsworth schwören ebenso darauf wie Sam Altman, Chef von Open AI, und andere Tech-Bosse im Silicon Valley: Intervallfasten ist ein Diät-Trend, der sich seit vielen Jahren hält – und sogar mehr zu versprechen scheint als purzelnde Pfunde.

Jennifer Aniston praktiziert mit der sogenannten 16:8-Methode die gängigste Form des Intervallfastens. Sie isst innerhalb eines achtstündigen Zeitfensters, 16 Stunden am Stück fastet sie. „Ich esse morgens nichts“, verriet die Schauspielerin in einem Interview mit der Zeitschrift „Radio Times“. Erlaubt seien vormittags nur ungezuckerte Säfte, Tees und Kaffee. „Zum Glück zählt der Schlaf zur Fastenzeit.“ Damit will Aniston nicht nur schlank und fit bleiben – sondern womöglich sogar ihr Leben verlängern.

Das hoffen mittlerweile viele Menschen. Aber was ist dran an dem Langzeit-Hype? Wie viel Gewicht kann man beim Intervallfasten im Idealfall verlieren? Droht auch bei dieser Methode der Jo-Jo-Effekt? Und kann Intervallfasten tatsächlich das Leben verlängern?

Die Vorteile des Intervallfastens

Der Stoffwechselexperte Harald Sourij hat in den vergangenen Jahren viele Menschen zum Intervallfasten an die Medizinische Universität Graz gebeten, um dessen Wirkung im Rahmen klinischer Studien zu testen. Dabei zeigte sich vor allem ein Vorteil: „Manchen Menschen fällt es leichter, nach klaren Vorgaben zu essen“, sagt Sourij. Seine Probandinnen und Probanden fasteten an drei Tagen die Woche, an den anderen Tagen aßen sie normal.

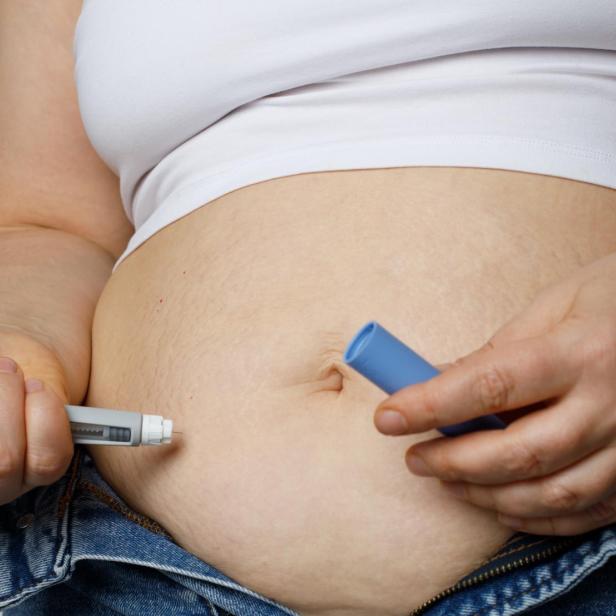

Eines zeigten die Grazer Studien ebenso wie Untersuchungen aus anderen Ländern: Man kann mit dieser Praxis durchaus abnehmen. Im Schnitt verloren die Teilnehmenden, darunter auch Menschen mit Diabetes, 4,5 Kilogramm binnen vier bis zwölf Wochen. Bei Letzteren verbesserten sich zudem die Blutzuckerwerte. Nur: Das unterscheidet das Intervallfasten kaum von anderen Diäten, bei denen die Kalorienzufuhr ohne Fastenphasen reduziert wird.

Jennifer Aniston auf einer Filmpremiere in LA, 2023.

© Kathy Hutchins / Shutterstock

Jennifer Aniston auf einer Filmpremiere in LA, 2023.

„Zum Glück zählt der Schlaf zur Fastenzeit.“

Hollywoodstar Jennifer Aniston, hier auf einer Filmpremiere 2023, verzichtet auf das Frühstück.

Gibt es dennoch einen Unterschied zu anderen Ernährungsmethoden? Zumindest liegen Hinweise darauf vor, wie Harald Sourij in einer Nachfolgestudie herausfand. Er bat 46 der Menschen mit Diabetes, die unter seiner Aufsicht drei Monate an drei Tagen die Woche gefastet hatten, zwei Jahre später noch einmal zur Untersuchung. Fazit: Sie litten nicht unter dem Jo-Jo-Effekt, der im Prinzip allen bekannten Diäten folgt, sobald man diese absetzt. Im Gegenteil: „Die Patienten konnten ihr abgenommenes Gewicht großteils halten“, sagt Harald Sourij.

Fehlender Jo-Jo-Effekt

Das ist ein Ergebnis, das Rätsel aufgibt. Normalerweise verlangsamt sich der Metabolismus durch eine Diät, das heißt, der Körper verbraucht im Ruhezustand weniger Kalorien – womit er sich aktiv gegen das Abnehmen stemmt. Es dauert nach Radikalkuren mitunter Jahre, bis der Grundumsatz wieder steigt, wie der US-Ernährungsmediziner Kevin Hall bei Absolventen der TV-Serie „The Biggest Loser“ feststellte. Deren Pfunde waren mithilfe strenger Diäten und Sport gepurzelt – einige Zeit nach der Show waren die meisten allerdings dicker als zuvor. Kein Wunder: Irgendwann begannen die Kandidaten wieder mehr zu essen, während ihr Körper den Grundumsatz noch Jahre auf Sparflamme hielt.

Essen was man will

Beim Intervallfasten kann man in der Regel außerhalb der Fastenphasen alles essen.

© Shutterstock

Essen was man will

Beim Intervallfasten kann man in der Regel außerhalb der Fastenphasen alles essen.

Nicht so beim Grazer Experiment. Die meisten hatten die Fastentage langsam ausschleichen lassen, manche legten auch nach zwei Jahren noch sporadisch Essenspausen ein – so streng wie während der Studie hielt sich aber niemand mehr ans Fasten. Trotzdem hatten die Teilnehmenden nicht nennenswert zugenommen, ihr Energiegrundumsatz hatte sich durch das Intervallfasten nicht verändert. Gibt es dafür einen triftigen Grund, und wenn ja, welchen? Oder war es einfach Zufall? Bei der geringen Größe der Versuchsgruppe ist das nicht eindeutig zu sagen. Klarheit können wohl nur weitere Studien bringen.

Klar ist hingegen Folgendes: Übergewicht und Adipositas sind in Österreich weit verbreitet. Laut Statistik Austria sind knapp 35 Prozent der über 15-Jährigen übergewichtig, 17 Prozent leiden an Adipositas, haben also einen Body-Mass-Index von über 30. Die chronische Erkrankung erhöht das Risiko für mehr als 100 Folgeerkrankungen, wie etwa Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs. Laut Berechnungen des Instituts für Höhere Studien sterben jährlich 4000 Menschen in Österreich durch Adipositas.

Mit Essenspausen länger leben?

Umso vielversprechender wirkt die These, regelmäßiges Fasten würde das Leben verlängern. Sie fachte den Hype ums Intervallfasten noch einmal ordentlich an. Aber was ist dran an der Theorie? Dazu muss man sich auf die Zellebene begeben. In den Zellen gibt es eine ausgeklügelte Müllabfuhr: Die Zellen entsorgen laufend ältere, nicht mehr gebrauchte Substanzen und sogar Krankheitserreger, indem sie diese in kleine Bläschen einkapseln und schließlich abbauen.

In der Medizin nennt man diesen Prozess Autophagie, was auf Griechisch „sich selbst fressen“ bedeutet. Der japanische Zellforscher Yoshinori Ōsumi bekam 2016 den Nobelpreis für die Erkenntnis, wie wichtig die Autophagie für das Überleben des Menschen ist. „Der Körper fällt nach zwölf bis 14 Stunden in einen nüchternen Zustand, der den Abbau von Zellmüll erleichtern dürfte“, sagt Mediziner Sourij.

Anti-Aging im Labor

Es klingt durchaus logisch, dass man auch länger lebt, wenn sich die Zellen möglichst oft runderneuern. Doch gibt es dafür Beweise? Die gibt es, allerdings nur aus Tierversuchen. Taufliegen leben länger, wenn man ihnen Fastenperioden verordnet, und auch bei Mäusen dürfte das Anti-Aging funktionieren. Zuletzt zeigte das ein Experiment von Victoria Acosta-Rodríguez von der University of Texas. Sie teilte 200 männliche Mäuse in verschiedene Fütterungsgruppen und beobachtete die Nager bis zu ihrem natürlichen Tod; die letzten starben vier Jahre nach Versuchsbeginn. Jene Mäuse, die 30 Prozent weniger Nahrung bekamen als die Kontrollgruppe, die fressen konnte, wann und wie viel sie wollte, wurden im Schnitt um zehn Prozent älter.

Noch effektiver für die Mäuseriche war aber das Intervallfasten: Einmal nachts, also zur normalen Aktivitätszeit von Mäusen, gefüttert, fraßen sie ihre Mahlzeit innerhalb von zwei Stunden auf – und fasteten somit die restlichen 22 Stunden. Eine weitere Gruppe fastete nur zwölf Stunden. Beide Varianten verlängerten die Lebensspanne der Tiere im Vergleich zu den Artgenossen in der Kontrollgruppe im Schnitt um 35 Prozent. Die Schlussfolgerung von Forscherin Victoria Acosta-Rodríguez: „Zusätzlich zur Kalorienreduktion hat demnach eine tägliche Fastenperiode von mindestens zwölf Stunden eigene positive Effekte für die Langlebigkeit.“

Mäuse

leben erheblich länger, wenn sie Intervallfasten.

© Shutterstock

Mäuse

leben erheblich länger, wenn sie Intervallfasten.

Lebensverlängerung auch beim Menschen?

Ein schönes Ergebnis für die Mäuse, aber lässt es sich auch auf den Menschen umlegen? „Intervallfasten als Wunderwaffe zu bezeichnen, ist sehr mutig. Und der Methode eine eindeutig lebensverlängernde Wirkung beim Menschen zuzuschreiben, ist verfrüht“, sagt Forscher Harald Sourij. Angewiesen auf lange Essenspausen ist der Körper jedenfalls nicht. Die Müllabfuhr in den Zellen funktioniert offensichtlich auch so.

Langsam wächst auch die Kritik am zeitweiligen Nahrungsverzicht. Der deutsche Endokrinologe Stefan Kabisch von der Berliner Charité sagte dem Magazin „Spektrum der Wissenschaft“ kürzlich: „Das Image des Intervallfastens hat tiefe Kratzer bekommen. Und das vollkommen zu Recht, denn der Hype war nie wirklich durch gute Daten beim Menschen belegt.“

Die Nachteile des Intervallfastens

Ein Forscherteam der University of Bath fand Hinweise darauf, dass beim Intervallfasten mehr Muskelmasse abgebaut wird als bei der steten Kalorienreduktion. Eline Slagboom, Altersforscherin an der Uni Leiden, rät deshalb Älteren von langen Essenspausen ab. „Fasten schadet definitiv im höheren Alter, denn es gibt dem Körper das Signal zum Muskelabbau. Das ist das Letzte, was man gebrauchen kann, wenn man im Alter fit und selbstständig bleiben will.“ Auch der Grazer Mediziner Sourij schließt Ältere ab 75 Jahren von seinen Fasten-Studien aus.

„Dem Intervallfasten eine eindeutig lebensverlängernde Wirkung beim Menschen zuzuschreiben, ist verfrüht.“

Harald Sourij, Med Uni Graz

Vielen Menschen fällt es zudem schwer, das Fasten über längere Zeit durchzuhalten. Familienessen, Feier-tage, Partys: Mahlzeiten regelmäßig auszulassen, ist sozial nicht besonders verträglich. Zudem schlagen sich die Hungertage nicht selten aufs Gemüt und werden oft als sehr anstrengend erlebt.

Fasten oder nicht fasten?

Für dramatische Schlagzeilen sorgte 2024 eine Arbeit der Shanghai Jiao Tong University. Intervallfasten erhöhe das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben, um 91 Prozent, so die Forschenden. Sie hatten Daten von 20.000 Menschen in den USA durchforstet, die zwischen 2003 und 2018 an einer groß angelegten Ernährungsstudie teilgenommen hatten. Dann hatten sie die erfragten Essgewohnheiten mit den US-Sterbedaten abgeglichen.

Für die Studie hagelte es sofort Kritik. Die Autoren hätten nicht absichtliches Intervallfasten untersucht, denn das war in der Ernährungsstudie gar nicht abgefragt worden, erklärte Tilman Kühn von der MedUni Wien damals. „Die Studie zeigt lediglich, dass Personen mit kürzeren Nahrungsaufnahme-Zeiten ein höheres Risiko für kardiovaskuläre Mortalität hatten.“ Die Gründe für die kleineren Essensfenster könnten zum Beispiel Vorerkrankungen gewesen sein – was die erhöhte Sterblichkeit genauso erklären könnte. Kurz gesagt: Was hier fehlte, war der Kausalzusammenhang.

Bleibt die Frage: Fasten oder nicht fasten? Unbestritten ist, dass Über-gewicht und Adipositas Krankheiten nach sich ziehen. Abzunehmen ist deshalb für Betroffene eine gute Idee. Wem das mit fixen Fastenzeiten leichter fällt als mit der reinen Kalorienreduktion, kann es durchaus versuchen. Menschen mit Diabetes sollten sich aber mit ihrer Ärztin absprechen, um Unterzucker zu vermeiden – und Ältere sollten es lieber lassen.

Abseits der Vorteile einer Gewichtsreduktion auf ein längeres Leben zu hoffen, bleibt wohl ein frommer Wunsch.

Franziska Dzugan

schreibt für das Wissenschaftsressort, ihre Schwerpunkte sind Klima, Medizin, Biodiversität, Bodenversiegelung und Crime.