Trump welcomes Israeli Prime Minister Netanyahu to the White House

© AFP/APA/AFP/MANDEL NGAN

Trump welcomes Israeli Prime Minister Netanyahu to the White House

Welche Chancen hat Trumps Friedensplan für Gaza?

Schriftgröße

Was macht diesen Friedensplan so besonders?

Es sei „möglicherweise einer der großartigsten Tage der Zivilisation“, stapelte US-Präsident Donald Trump selbst für seine Verhältnisse ziemlich hoch, als er Montagnachmittag (Ortszeit) im Weißen Haus gemeinsam mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu vor die Medien trat. Um die Weltöffentlichkeit nicht zu enttäuschen, verkündete er gleich zu Beginn seiner Rede „ewigen Frieden im Nahen Osten“. Aber selbst wenn man die heillosen Übertreibungen aus Trumps Eigenlob löscht, bleibt ein ansehnlicher Erfolg übrig.

Bester Beweis dafür sind die wohlwollenden Reaktionen aus Europa: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz („… die beste Chance auf ein Ende des Krieges seit dem 7. Oktober 2023“), Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron („Ich begrüße Präsident Trumps Engagement, den Krieg in Gaza zu beenden“), Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni („Der Vorschlag könnte ein Wendepunkt sein“), Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez („Spanien begrüßt den Friedensvorschlag“) und EU-Außenbeauftrage Kaja Kallas („… eine Chance auf dauerhaften Frieden“) stellten sich hinter Trumps Initiative.

Aber worin besteht eigentlich der geniale neue Ansatz von Trumps Plan? Im Kern greift er bekannte Vorschläge auf: Die Hamas soll alle verbliebenen 48 Geiseln, von denen 20 vermutlich noch am Leben sind, freigeben, Israel wiederum entlässt 250 zu lebenslanger Haft verurteilte Palästinenser und weitere 1700 während des Krieges in Gaza Festgenommene. Israel und die Hamas stellen alle Kriegshandlungen ein.

Es ist keine weit hergeholte Vermutung, dass Ministerpräsident Netanjahu Trumps Plan kategorisch abgelehnt hätte, wenn er von irgendjemand anderem vorgelegt worden wäre als vom US-Präsidenten. Die Genese des Friedensplans lief so: Der Krieg in Gaza wurde für Donald Trump zusehends zur politischen Belastung. Eine Umfrage der „New York Times“ und des Instituts Siena ergab im September, dass in den USA erstmals seit 1998, als diese jährliche Art der Befragung begonnen wurde, die Sympathien knapp stärker auf palästinensischer Seite und nicht wie davor eindeutig auf israelischer Seite liegen. Rund 40 Prozent der Befragten zeigten sich überzeugt, dass Israel in Gaza absichtlich Zivilisten tötet. Diese zunehmend antiisraelische Stimmung in den USA kann Trump nicht egal sein, zudem träumt der US-Präsident laut vom Friedensnobelpreis. Eine weitere Eskalation wie die begonnene Bodenoffensive der israelischen Streitkräfte in Gaza-Stadt warf auch Schatten auf Trumps selbst gewähltes Image als Friedensbringer. Also musste er handeln.

Israels Ministerpräsident wiederum kann allen die kalte Schulter zeigen – Europa, den arabischen Staaten, den Vereinten Nationen –, nur einem nicht: Trump. Die USA halten im UN-Sicherheitsrat ihre schützende Hand über Israel, und sie finanzieren den Krieg in Gaza mittels direkter Militärhilfe. Seit Kriegsbeginn haben die USA laut dem US-Thinktank Council on Foreign Relations per Gesetzesbeschluss mehr als zehn Milliarden Dollar für militärische Güter an Israel freigegeben.

Also musste Netanjahu wohl oder übel Trumps Wunsch nachkommen, einem Friedensplan zuzustimmen, der ein endgültiges Ende des Krieges beinhaltet – etwas, das der israelische Premier bislang ausgeschlossen hatte, solange die Hamas in seinen Augen nicht gänzlich zerstört sei. Allerdings konnte Netanjahu im Gegenzug die Bedingungen für die Hamas verschärfen. Sie müsste de facto ihre Kapitulation bekannt geben. Egal, wie internationale Staats- und Regierungschefs die weiteren Punkte des Friedenplans bewerten, allein die Tatsache, dass ein Kriegsende und eine Befreiung aller Geiseln vereinbart werden sollen, sorgt für einhellige Zustimmung. Das übertüncht erhebliche Differenzen in der Frage, was aus Gaza – und Palästina – werden soll.

Trägt der Plan Trumps Handschrift?

Die Gedankengänge des US-Präsidenten sind auch in der Frage des Nahost-Konflikts nur mit Mühe nachvollziehbar. Im Februar dieses Jahres präsentierte Trump seine Vision einer „Riviera“, eines lukrativen Immobiliengroßprojekts im Gazastreifen – allerdings ohne palästinensische Bevölkerung. Diese solle „freiwillig“ in nicht näher genannte „schöne Gebiete“ übersiedeln und nicht wieder zurückkehren dürfen. Damit plädierte Trump unverblümt für eine völkerrechtswidrige Vertreibung. Israels Regierung griff den Vorschlag erfreut auf und ventilierte in den folgenden Monaten immer wieder die Idee einer „freiwilligen Migration“ der Palästinenser.

Im neuen Friedensplan ist davon keine Rede mehr, im Gegenteil. Als deutlicher Kontrapunkt zu Trumps „Riviera“-Vision heißt es in Punkt 12: „Niemand wird gezwungen, Gaza zu verlassen, und diejenigen, die gehen wollen, werden dies tun können und auch wieder zurückkehren dürfen.“

links: © Planet Labs PBC

rechts: © Planet Labs PBC

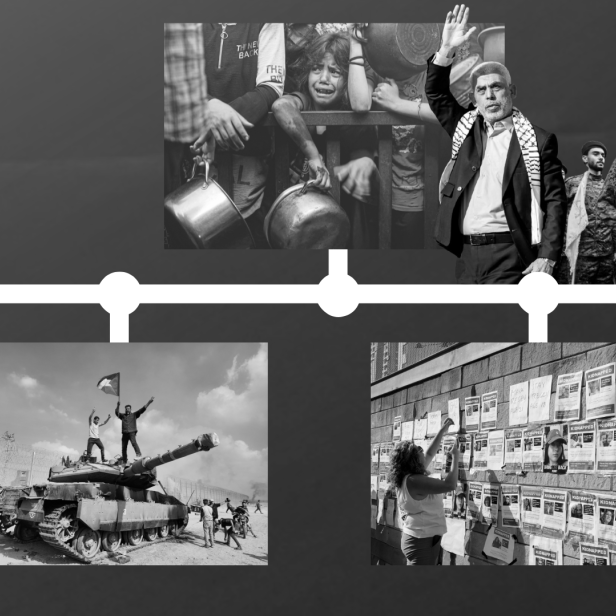

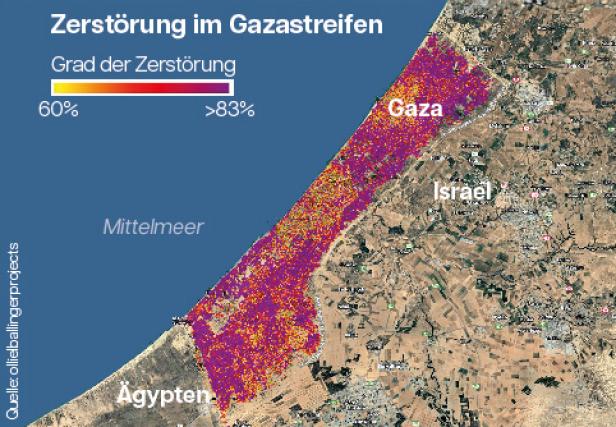

Khan Yunis im September 2023 und im August 2025

Satellitenbilder zeigen den Grad der Zerstörung der Stadt Khan Yunis. Sie wurde dem Erdboden gleichgemacht.

Ganz offensichtlich haben die Konsultationen anderer Regierungen gewirkt. Trump nannte in seiner Rede eine ganze Reihe von Staaten, mit denen er während des Erstellens des Friedensplans gesprochen hat, darunter Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Indonesien, Pakistan, die Türkei und europäische Länder. Trump, der für Alleingänge bekannt ist, entdeckte in diesem Fall zumindest eine moderate Form des Multilateralismus. Außerdem arbeiteten der ehemalige britische Premier und frühere Nahost-Beauftragte Tony Blair und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der bereits bei den Verhandlungen der Abraham-Abkommen eine Rolle spielte, an dem Friedensplan mit.

Das US-Online-Nachrichten-Portal „Axios“ berichtete, dass arabische und muslimische Regierungsvertreter erbost seien, weil Trump und Netanjahu den Text in wesentlichen Punkten abgeändert hätten. So sei etwa die Präsenz der israelischen Streitkräfte in einer Sicherheitszone innerhalb des Gazastreifens „bis eine wiederkehrende Terror-Gefahr gebannt ist“, nicht abgesprochen gewesen. Dies nämlich könne bedeuten, dass die israelische Armee nie ganz aus Gaza abzieht.

Ist der Friedensplan ein Schritt Richtung Zwei-Staaten-Lösung oder das genaue Gegenteil?

An diesem Punkt von Trumps Plan endet jegliche verlässliche Interpretation, und dies scheint beabsichtigt. Wo es um die Wirtschaft geht, ist der Text noch konkret: Der Gazastreifen soll mithilfe eines Gremiums von Experten „wiederaufgebaut und in Schwung gebracht“ werden. Eine „Sonderwirtschaftszone“ mit „bevorzugten Zolltarifen“ soll Jobs und Zukunftshoffnungen bringen. Doch die politische Zukunft bleibt vage.

Erst im 19. und damit vorletzten Punkt taucht die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) auf. Es ist die Institution, die im Anschluss an die Osloer Abkommen in den 1990er- Jahren entstanden ist und die bis heute als rechtmäßige, international anerkannte Vertretung der Palästinenser fungiert. Ihre Rolle sieht der Friedensplan so: „Wenn das Reformprogramm der PA gewissenhaft umgesetzt worden ist, könnten schließlich die Bedingungen für einen glaubwürdigen Weg zu palästinensischer Selbstbestimmung und Staatlichkeit gegeben sein, die wir als das Bestreben des palästinensischen Volkes anerkennen.“

Der zitierte Satz enthält eine undefinierte Bedingung („gewissenhaft umgesetzt“) und einen Konjunktiv „könnte“) auf dem Weg zu einer „Staatlichkeit“, nicht aber zu einem „Staat“. Wie ist er zu verstehen?

Der Erste, der ihn interpretierte, war Benjamin Netanjahu, der mit dessen Formulierung wohl viel Zeit verbracht hat. Sein Schluss daraus lautete: Niemand in Israel glaube an die „wundersame Transformation“ der Palästinensischen Autonomiebehörde, deshalb sei es erfreulich, dass Gaza „in den kommenden Jahren weder von der Hamas noch von der Palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet“ werde.

Ganz anders sehen das die Europäer. Frankreichs Staatspräsident Macron postete als Reaktion auf den Friedensplan in vier Sprachen eine Nachricht auf X, in der er aufrief, dass Trumps Plan zu einem dauerhaften Frieden führen müsse – „auf Basis der Zwei-Staaten-Lösung“.

Wer hat recht, Netanjahu oder Macron?

Die Erfahrung lehrt: Was undeutlich und ohne jede Verbindlichkeit in einem Nahost-Abkommen steht, verschwindet schneller als der seltene Schnee in Jerusalem.

Hätte Trump gewollt, dass Palästina zu einem Staat wird, würde der Text anders aussehen: Wahlen in Palästina innerhalb eines Jahres, um eine neue, legitimierte Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde zu bekommen, und ein Zeitplan, wann die jetzt vorgesehene Übergangsverwaltung ihre Befugnisse an die gewählte Vertretung übergibt. Das würde das Westjordanland und den Gazastreifen zu einer politischen Einheit machen und einen Staat auf den Weg bringen.

So aber gibt es keine Wahl und keine legitimierte Führung, stattdessen eine auf unbegrenzte Zeit angelegte Übergangsverwaltung von Gnaden des „Board of Peace“, dem Donald Trump vorsitzt. Das Westjordanland, das israelische Minister annektieren wollen, wird in dem Friedensplan nicht einmal erwähnt.

Netanjahu begann bei der Pressekonferenz im Weißen Haus, Bedingungen aufzuzählen, die eine Palästinensische Autonomiebehörde erfüllen müsse. Eine davon: ein Ende der Klagen beim Internationalen Strafgerichtshof und beim Internationalen Gerichtshof. Damit müsste eine kommende Regierung eines palästinensischen Staates vorab auf Rechte verzichten, die jede Regierung jedes anderen Staates hat.

Dieser Friedensplan verspricht keine Selbstbestimmung der Palästinenser, er birgt vielmehr die Gefahr ihrer fortgesetzten Rechtlosigkeit.

Warum würde die Hamas den Plan akzeptieren – und warum nicht?

Noch steht nicht fest, ob die Hamas-Führung dem Plan zustimmt.

Was kann sie dazu bewegen, ja zu sagen? Die Tatsache, dass so viele arabische und muslimische Staaten Trumps Friedensplan befürworten, erzeugt politischen Druck. Allerdings ist auch der relativ, wenn man bedenkt, dass es sich bei der Hamas um eine Terrorgruppe handelt, die von Fanatismus getrieben ist und sich dabei weder von Zehntausenden Kriegstoten auf der eigenen Seite noch von der Gefahr, das eigene Leben zu verlieren, beeindrucken lässt.

Akzeptiert die Hamas Trumps Plan, kann sie die Freilassung von 250 Palästinensern aus israelischer Haft und das Ende des Krieges als Erfolge vorweisen. Die Bevölkerung von Gaza würde wieder in ausreichender Menge mit Lebensmitteln versorgt, Krankenhäuser würden wieder in Betrieb genommen. Die Menschen in Gaza könnten erleichtert aufatmen, aber reicht das einer Terrororganisation, deren erklärtes Ziel die Vernichtung Israels ist?

Laut Medienberichten von Donnerstagabend hieß es aus den Kreisen der Terrororganisation, dass sie den Deal in wichtigen Punkten nachverhandeln will. Vor allem ihre vollständige Entwaffnung sei in den Augen der Hamas inakzeptabel.

Der von Trump vorgelegte Plan verlangt, dass die Hamas gegenüber unabhängigen Inspektoren ihre Waffen abgibt und dass ihre Tunnel zerstört werden. Erst danach würden sich die israelischen Streitkräfte nach und nach aus einzelnen Gebieten des Gazastreifens zurückziehen, basierend auf „Kriterien, Zwischenzielen und Zeitrahmen“, die noch nicht definiert sind.

Der Krieg würde mit der Entwaffnung der Hamas und de facto mit ihrer Kapitulation enden, während die israelische Armee noch in Gaza präsent wäre. Zum ersten Mal bliebe der Hamas der Moment versagt, in dem sie frech ihre Waffen präsentiert, eine Rakete Richtung Israel abschießt und ihren Sieg behauptet, wie sie das am Ende früherer Kriege getan hat.

TOPSHOT-ISRAEL-PALESTINIAN-CONFLICT

© APA/AFP/JACK GUEZ

TOPSHOT-ISRAEL-PALESTINIAN-CONFLICT

Ihr Standing als Machtfaktor wäre, nicht ganz 38 Jahre nach ihrer Gründung im Dezember 1987, Geschichte. Ihr Vermächtnis wäre ein völlig zerstörter Gazastreifen, der unter die Aufsicht eines internationalen Gremiums unter Vorsitz des Todfeindes Donald Trump übergehen würde. Das ist es wohl, was für die Hamas zählt: ihre eigene Bedeutung, und nicht etwa das Schicksal ihrer Landsleute.

Ob die Zwei-Staaten-Lösung als Ziel des Friedensplans vorgesehen ist, kümmert die Hamas wenig. Zwei friedlich koexistierende Staaten, Palästina und Israel, waren nie ihr Wunsch. Deshalb ist das Argument, die Zwei-Staaten-Lösung sei eine Belohnung für die Hamas, unsinnig. Die Hamas-Führung würde dies vielleicht behaupten, aber das wäre leere Propaganda.

Kann die Hamas den Deal aus ihrer Sicht verbessern, indem sie ihn ablehnt und Verhandlungen verlangt? Wohl kaum. Donald Trump verknüpfte seinen Vorschlag mit einem sehr überzeugenden Ultimatum. Lehnt die Hamas ab, gewährt er Israel freie Hand, „den Job zu beenden“ und die Hamas zu zerstören.

Wie geht es weiter, wenn der Friedensplan platzt?

Trump und Netanjahu drohen, dass der Krieg in unverminderter Härte oder sogar noch intensiver weiterginge. Sie meinen, dass die Hamas durch eine Ablehnung die Verantwortung für alles, was danach käme, tragen würde. Doch diese Haltung hat mehrere Haken. Was würde aus den Geiseln? Die Angst, dass das Vorrücken der israelischen Bodenoffensive in Gaza-Stadt die 20 noch lebenden Geiseln gefährdet, bleibt – egal, ob die Hamas für die Fortsetzung des Krieges verantwortlich wäre. Auch die Kritik an der israelischen Kriegsführung würde nicht verstummen. Und die rechtsextremen Regierungsmitglieder würden weiter auf eine Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung von Gaza drängen.

Was auch immer man von ihm hält: Dieser Friedensplan ist wohl das Beste, was Israel, Gaza, den Geiseln und der Bevölkerung zwei Jahre nach dem 7. Oktober 2023 passieren kann.

Raphael Bossniak

seit Juli 2025 im Außenpolitik-Ressort. Davor freier Journalist für APA, Kurier und die deutsche Nahostfachzeitschrift zenith. Schwerpunkt Nahost / Kaukasus / Osteuropa.

Siobhán Geets

ist seit 2020 im Außenpolitik-Ressort und seit 2025 stellvertretende Ressortleiterin. Schwerpunkt: Europa und USA.

Robert Treichler

Ressortleitung Ausland, stellvertretender Chefredakteur