Warum Österreich ein Land der Waffen ist – und trotz neuem Gesetz bleibt

Schriftgröße

Die meisten Mitarbeiter sind bereits im Feierabend, die schweren Maschinen stehen an diesem Montagnachmittag still. Es wirkt nicht so, doch in dieser unscheinbaren Fabrikhalle bei Kleinraming, einer Ortschaft in Oberösterreich, werden letale Waffen hergestellt.

Aus den langen Metallzylindern, die hier verarbeitet werden, entstehen Steyr-Läufe, wie sie im StG 77 verbaut sind, dem Standardgewehr des Bundesheeres. Sie werden in Gewehren verbaut, mit denen sich Jäger auf die Pirsch legen, oder in Dienstwaffen der Polizei. Oder sie gehören bald einer Privatperson, die zu Hause eine Waffe besitzen will.

Steyr Arms ist – nach Glock – Österreichs größter Schusswaffenproduzent.

Kleinkalibrige Schusswaffen sind einer der wenigen Bereiche, in denen das Land in der Weltspitze rangiert: Kein Wunder, immerhin rüstet Glock laut eigenen Angaben seit Jahren zwei Drittel aller Strafverfolgungsbehörden in den USA aus. Dazu kommt der unersättliche amerikanische Privatmarkt. Aber auch in Österreich machen Waffenhersteller ein gutes Geschäft: Die Zahl der Waffenbesitzer steigt seit Jahren stark.

Ausgerechnet das neutrale Österreich ist ein Land der Waffen. Gewehre sind wichtig für die Wirtschaft, Flinten gehören zum Kulturgut. Als aber am 10. Juni ein Amoktäter am BORG Dreierschützengasse in Graz zehn Menschen tötete, fragte sich ganz Österreich, wie so etwas passieren konnte und ob man hier doch zu leicht zu einer Waffe komme. Nach dem Amoklauf nahm sich die Regierung eine Gesetzesreform vor, beschlossen ist sie noch nicht.

Wer sind die Menschen, die in Österreich eine Waffe besitzen? Und was wird sich für Produzenten und Privatpersonen in Zukunft ändern?

2015 gab es etwas mehr als 250.000 registrierte Waffenbesitzer im Land, zehn Jahre später, im Juni 2025, waren es schon 370.000. Der Trend geht in die Richtung, gleich mehrere Waffen zu Hause zu haben: Die Zahl der legalen Schusswaffen wuchs in der letzten Dekade von knapp unter 900.000 auf über 1,5 Millionen (siehe Grafik oben).

Im Schnitt kommen in Österreich auf 100 Einwohner 17 Schusswaffen. In Niederösterreich und im Burgenland ist die Dichte besonders hoch, dort kommt auf jeden vierten Einwohner eine legale Waffe. Zum Vergleich: Im zehnmal größeren Deutschland haben rund 900.000 Waffenbesitzer rund fünf Millionen Waffen registriert.

Seit dem Amoklauf von Graz sprang die Anzahl der Waffenkäufe nicht so sehr nach oben, wie mancherorts dargestellt: Zwar stieg die Zahl der legalen Schusswaffen nach der Ankündigung des schärferen Waffenrechts im Folgemonat fast um 5000 – der bisher höchste Wert im heurigen Jahr –, laut Innenressort ist dies aber kein historischer Höchstwert. Generell schwanken die Neuanschaffungen zwischen den Monaten stark.

Jagdgewehre oder Schrotflinten, die nach jedem Schuss nachgeladen werden müssen, sind in Österreich Waffen der Kategorie C und am leichtesten zu bekommen. Der Händler muss lediglich prüfen, ob der Käufer volljährig ist und kein Waffenverbot vorliegt. Etwas komplizierter wird es bei Waffen der Kategorie B, wie Pistolen. Käufer müssen mindestens 21 Jahre alt sein, einen Waffenführerschein oder eine Jagdkarte besitzen sowie ein psychologisches Gutachten vorweisen – außer man ist Jäger, dort reicht die Jagdprüfung aus. Wer die Waffe mit sich führen möchte, braucht zusätzlich einen Waffenpass und muss den Bedarf gut belegen können.

Alle fünf Jahre eine Überprüfung

Spätestens alle fünf Jahre überprüfen die Behörden, ob mittlerweile Ausschlussgründe für den Waffenbesitz vorliegen. Das kann eine strafrechtliche Verurteilung sein, aber auch eine körperliche Einschränkung. Ein ständiger automatischer Abgleich mit Gefährderlisten des Verfassungsschutzes findet nicht laufend statt. Nur bei konkreten Hinweisen wird geprüft, ob ein Waffenverbot ausgesprochen wird.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket verschärfen wir das Waffenrecht.

Christian Stocker

Bundeskanzler, ÖVP

Eine Sicherheitsmaßnahme hätte den Amok-Täter von Graz mutmaßlich ausbremsen können: der Datenaustausch zwischen staatlichen Behörden. Bei der Stellung im Bundesheer fiel der spätere Täter auf, er war aus psychischen Gründen untauglich für den Dienst an der Waffe. Die Information erreichte allerdings nicht die Waffenbehörde, da das Heer solche Daten nicht weitergeben darf.

Der Informationsaustausch soll in Zukunft möglich sein. Acht Tage nach dem Attentat hielt die Koalition in einem Ministerratsvortrag ihre Vorhaben fest: Für Waffen der Kategorie B und C soll ein Mindestalter von 25 Jahren gelten, mit einigen Ausnahmen. Zwischen dem Kauf und Abholen einer Waffe wird es eine vierwöchige Abkühlphase geben, die Waffenbesitzkarte wird auf acht Jahre befristet. Bei Ermittlungen im Zuge häuslicher Gewalt gilt ein vorläufiges Waffenverbot. Der Ablauf des psychologischen Gutachtens soll evaluiert werden, bei Auffälligkeiten zehn Jahre Waffenverbot folgen.

Kanzler Christian Stocker, ÖVP, trat nach dem Amoklauf vor die Öffentlichkeit: „Heute, eine Woche danach, ziehen wir konkrete Lehren aus dieser Tat und lösen das Versprechen ein, das wir den Angehörigen, den Betroffenen und ganz Österreich gegeben haben. Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket verschärfen wir das Waffenrecht.“

ATTACKE IN GRAZER SCHULE: PK KARNER/STOCKER/KUNASEK/WIEDERKEHR/LEICHTFRIED

© APA/ERWIN SCHERIAU

ATTACKE IN GRAZER SCHULE: PK KARNER/STOCKER/KUNASEK/WIEDERKEHR/LEICHTFRIED

Doch noch immer liegt nicht mehr als eine Punktation vor, nach wie vor arbeitet die Regierung an einem Gesetzesentwurf. Das dürfte an legistischen Details liegen, unter anderem will die Koalition Interessen von Sportschützen und Jägern wahren. Erschwert wurde der Reformprozess durch die endlichen Ressourcen des Innenministeriums: Im Hochsommer dürften einige Zuständige schlicht auf Urlaub gewesen sein.

Entwurf im Innenausschuss

Kommende Woche soll der Gesetzesentwurf im Innenausschuss des Parlaments eingebracht werden. Organisationen und Opposition bekommen nur eine kurze Frist, um die Novelle zu begutachten. Wenn die letzten Stellungnahmen eintrudeln, dürfte der Ausschuss – am 18. oder 19. September – bereits wieder tagen. Der finale Beschluss im Nationalrat soll in der letzten Septemberwoche erfolgen – und damit noch einen Bezug zum Schulstart haben, so der Plan der Regierungsparteien. Es sei denn, der Gesetzesvorschlag muss etwa aus Rücksicht gegenüber einzelnen Interessensvertretern doch grundlegend geändert werden.

Lichter und Lauscher

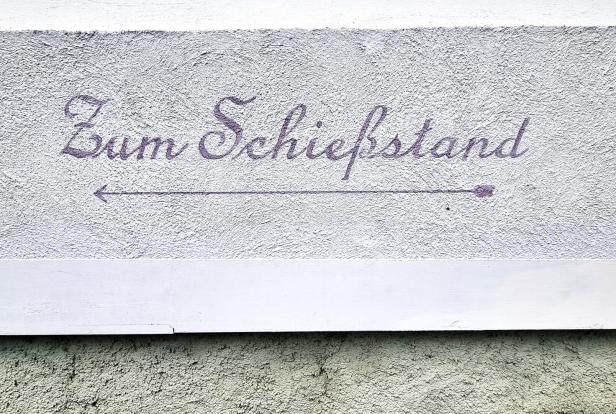

Bevor Jörg Binder durch den Raum mit den Trophäen führt, macht er noch kurz den Platz frei und hängt den ausgestopften Auerhahn an die Türklinke. Ein paar Geweihe liegen am Boden, die Beschriftung der anderen Präparate ist abgeklebt, aber das soll alles so sein: Hierher kommen Interessierte nicht zum Schauen oder Staunen, sondern in einer Stresssituation. Um die Jagdprüfung zu bestehen, müssen sie die Nager aus dem Regal benennen, die Exkremente in einer Phiole dem richtigen Tier zuordnen und die Unterschiede zwischen Raben und Krähen aufzählen. Und das ist nur ein kleiner Teil des Tests.

Jörg Binder ist Generalsekretär der Jagd Österreich, der Dachorganisation für die neun Landesjagdverbände mit Sitz im 6. Wiener Gemeindebezirk. Die Jagdausbildung sei lange und aufwendig, sagt er. „Sie dauert doppelt so lange wie der Führerscheinkurs.“ Zum Vergleich: Der Waffenführerschein ist ein etwa zweistündiger Theoriekurs, an dessen Ende ein Schuss abgegeben werden muss. Wer Jäger oder Jägerin werden will, lernt von der Wildtierkunde über den Naturschutz bis hin zu Forstwirtschaft, selbst Jagdhundewesen und Jägersprache stehen auf dem Programm. Binder und seine Waidmanns-Kollegen sagen Lauscher, nicht Ohren, Lichter, nicht Augen.

Jörg Binder, Generalsekretär der Jagd Österreich

Wer Jäger oder Jägerin werden will, muss eine aufwändige Prüfung bestehen.

Neben den Trophäen steht ein Kasten aus Metall, gut versperrt. Nicht einmal Binder hat den Schlüssel dazu, nur der Wiener Jagdverband, mit dem sich die bundesweite Organisation die Räumlichkeiten teilt. Im Waffenschrank sind Flinten und andere Gewehre versperrt, denn das Schießen – und in letzter Konsequenz das Töten – gehört zum Jägerdasein dazu. „Es ist vielleicht für Außenstehende schwer nachvollziehbar, aber wir haben keine wie immer geartete erotische Beziehung zu Waffen“, sagt er: „Für uns ist es ein Handwerkszeug.“

Jagdfieber

Man könnte vermuten, dass sich die Bevölkerung im Lauf der Zeit von solchen Traditionen abwendet, aber das Gegenteil ist der Fall. „In Österreich haben wir den glücklichen Umstand, dass das Interesse an der Jagd steigt“, sagt Binder. Vor allem seit der Pandemie.

Es kommt so gut wie nie vor, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Jagdprüfung schaffen. In vielen Fällen scheitern sie am Waffengebrauch. Während der Jagdausbildung lernt man die Handhabe der verschiedenen Waffen, auch die Sicherung und Bedienung. Bei der Prüfung wird auf Zielscheiben und Tontauben geschossen. „Wenn da bei der Waffe was ist: Auf Wiederschauen“, sagt Binder. „Wir wollen, dass die Leute sicher und rechtskonform jagen, sonst ist es nämlich dumme Wilderei.“

Als die Regierung nach dem Grazer Amoklauf eine Änderung des Waffenrechts in Aussicht stellte, machte sie gleich klar: Jägerinnen und Jäger werden trotz des Doppelmordes eines Jägers im Oktober 2024 von den Verschärfungen ausgenommen sein.

„Eine Momentaufnahme“

Grundsätzlich ist Jörg Binder mit dem aktuellen Jagdgesetz „hochzufrieden“. Wenn jemand nach bestandener Prüfung um eine Jagdkarte ansucht, prüft die zuständige Jagdbehörde, ob sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind. Ausgeschlossen sind unter anderem Personen, gegen die ein Waffenverbot ausgesprochen wurde, „Personen, die nach ihrem bisherigen Verhalten keine Gewähr für eine ordnungsgemäße Ausübung der Jagd bieten“, oder „Personen, die wegen geistiger oder körperlicher Mängel unfähig sind, ein Jagdgewehr sicher zu führen“. Ein psychologisches Attest ist nicht nötig.

Binder ist auch dafür, dass es so bleibt. Wegen der engmaschigen Betreuung während der Ausbildung, aber auch, weil „psychologische Gutachten aus meiner Sicht eine Momentaufnahme sind“. Männliche Jäger hätten ohnehin schon eine psychologische Überprüfung bestanden, nämlich bei der Stellung für das Bundesheer. Dass das Verteidigungsministerium bisher keine Daten weitergeben konnte, „dafür habe ich überhaupt kein Verständnis“. Aber das werde sich ja bald ändern.

++ THEMENBILD ++ SCHIESSEN / WAFFENNUTZUNG / SCHIESSSPORT

© APA/BARBARA GINDL

++ THEMENBILD ++ SCHIESSEN / WAFFENNUTZUNG / SCHIESSSPORT

Exportschlager

Zumindest auf den Verkauf ins Ausland wird die Gesetzesänderung der Regierungsparteien keine Auswirkung haben. Schätzungen zufolge exportiert kein Land der Welt mehr Handfeuerwaffen als Österreich. Zumindest in der EU ist das Land nachweislich Spitzenreiter. Laut der EU-Ratsgruppe zur Ausfuhr konventioneller Waffen (COARM) vergab Österreich 2023 Exportlizenzen im Wert von 1,23 Milliarden Euro für „Waffen mit glattem Lauf mit einem Kaliber kleiner als 20 mm, andere Handfeuerwaffen und Maschinenwaffen mit einem Kaliber von 12,7 mm oder kleiner“. Mehr als ein Drittel aller Exportlizenzen für Handfeuerwaffen aus der EU stammten somit aus Österreich. 2021 war Österreich zudem das einzige EU-Land, das noch Schusswaffen und Munition an Russland lieferte.

Der COARM-Bericht warnt zwar, dass Österreichs Zahlen inakkurat sein könnten, da die Zahlen in den Ländern unterschiedlich erfasst werden. Den Export von Jagdgewehren und Pistolen überwacht in Österreich das Wirtschaftsministerium. Alles andere ist „Kriegsmaterial“, dessen Ausfuhr das Innenministerium überprüft.

Doch bei den tatsächlich exportierten Waffen ist der österreichische Anteil sogar noch höher als bei den Lizenzen, die die Ausfuhr erlauben. Das liegt auch daran, dass nicht alle EU-Staaten ihre tatsächlichen Ausfuhren melden. Im Jahr 2023 exportierte Österreich Waffen im Wert von rund 250 Millionen Euro in alle Welt, wovon allein 217 Millionen Euro auf die USA entfielen.

Glock hat zuletzt deutlich weniger Umsatz und Gewinn geschrieben

© APA - Austria Presse Agentur

Glock hat zuletzt deutlich weniger Umsatz und Gewinn geschrieben

Endstation Bürokratie

Unternehmen in Österreich könnten sogar noch mehr exportieren. Im oberösterreichischen Kleinraming und in der tunesischen Hauptstadt Tunis hat man zuletzt allerdings schlechte Erfahrungen mit der heimischen Bürokratie gemacht. Seit 1978 führen die dortigen Sicherheitskräfte das StG 77.

An der neuen Ausschreibung für 8000 Sturmgewehre mit einem Warenwert von 9,5 Millionen Euro konnte Steyr Arms nun aber nicht teilnehmen: Das Unternehmen hatte zwar schon im Dezember 2024 um die Exportbewilligung für vier Mustergewehre gebeten. Österreichs Innenministerium traf aber so lange keine Entscheidung darüber, dass Steyr die – mehrfach verlängerte – Einreichfrist Anfang Mai endgültig verpasste.

++ THEMENBILD ++ PRESSETERMIN POLIZEI WIEN : EINSATZTRAINING:EINSATZTECHNIK UND -TAKTIK": STURMGEWEHR STG 77 A3

© APA - Austria Presse Agentur

++ THEMENBILD ++ PRESSETERMIN POLIZEI WIEN : EINSATZTRAINING:EINSATZTECHNIK UND -TAKTIK": STURMGEWEHR STG 77 A3

Bei einem zweiten Auftrag wartet Steyr Arms noch auf eine Antwort des Ministeriums. Der Irak will seine Polizei mit 1000 Steyr-Scharfschützengewehren inklusive Zielfernrohren, Magazinen und Reinigungsgeräten ausstatten.

Seit 2016 unterstützt die EU den Irak im Rahmen einer Beratungsmission dabei, den Sicherheitssektor auf neue Beine zu stellen. 2023 unterzeichnete Österreichs Bundespolizeidirektor Michael Takacs in Bagdad zudem ein bilaterales Polizeiabkommen mit dem Irak, um die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Terrorismus, organisierter Kriminalität und Korruption zu stärken.

Nicht alle Abteilungen des Innenministeriums dürften der irakischen Polizei derart vertrauen. Weil nach dem Irakkrieg 2003 Waffen und Munition abhandenkamen und auch der IS sich teils auf Waffen aus dem Irak stützte, sieht das Innenministerium in einem Schreiben an Steyr ein „hohes Umleitungsrisiko“ der 1000 Scharfschützengewehre. Außerdem kritisiert das Ressort die menschenrechtliche Lage im Land, etwa dass Korruptionsbekämpfer juristisch eingeschüchtert würden.

Die Ausfuhr wurde zunächst verweigert. Steyr Arms erhob Einspruch. Gibt es bis Anfang September keine Zusage, verliert Steyr Arms auch diesen Auftrag.

Mordwaffe Marke Eigenbau

Zu den legalen, dokumentierten Waffenexporten kommt eine illegale Komponente hinzu: Österreich ist laut Verfassungsschutzbericht aufgrund seiner geografischen Lage Transitland für den Schmuggel von Schusswaffen aus den Ländern des Westbalkans nach Zentral-, Nord- und Westeuropa. Vor allem Restbestände aus den Jugoslawienkriegen versorgen den heimischen Schwarzmarkt.

Der russische Angriff auf die Ukraine dürfte hingegen eine Art „Sogwirkung“ haben, die Waffen in die Ukraine bringt, die das Land dann aber nicht mehr verlassen. Ein – derzeit nicht absehbares – Ende des Krieges könnte das schlagartig ändern.

Innerhalb der EU gilt auch Österreich als Herkunftsland illegaler Waffen – zumindest bei Teilen: Weil der Kauf gewisser Waffenteile wie Griffe hierzulande nicht eingeschränkt ist, kaufen ausländische Kriminelle in Österreich ein und schmuggeln das Gut über die kaum kontrollierten Schengengrenzen, warnt der Verfassungsschutz.

Im Ausland werden die Waffen dann zusammengebaut. Von rund 300 beschlagnahmten Glocks in Schweden seien mehr als die Hälfte derartige „Hybrid-Glocks“ mit Griffstücken aus Österreich, berichtete die „ZiB“. In den letzten fünf Jahren könnten mehr als 30 Menschen mit derartigen Waffen ermordet worden sein.

++ THEMENBILD ++ WAFFEN / WAFFENVERKAUF

© APA/GEORG HOCHMUTH

++ THEMENBILD ++ WAFFEN / WAFFENVERKAUF

Glock

Eine Pistole Glock 17, mit Munition.

Die Zahl illegaler Schusswaffen in Österreich ist naturgemäß nicht exakt auszumachen. Die Schweizer Organisation „Small Arms Survey“ schätzte 2018, dass rund 1,8 Millionen illegale Schusswaffen in Österreich gehortet würden. Damals gab es allerdings auch nur rund eine Million legale Schusswaffen im Land.

Rechte Waffennarren

Auffällig oft finden Ermittlerinnen und Ermittler große Waffenarsenale im rechtsextremen Milieu. 52 Waffenfunde dokumentierte die Organisation „Stoppt die Rechten“ allein seit 2019. Der wohl größte Waffenfund gelang den Behörden im Juni 2023: Bei 13 Hausdurchsuchungen in Ober- und Niederösterreich stellten sie Hunderte Schusswaffen im Wert von rund 1,5 Millionen Euro bei rechtsextremen Motorradclubs fest. Darunter waren Granatwerfer, 25 Maschinenpistolen, rund 100 Pistolen und mehr als 10.000 Schuss Munition.

++ HANDOUT ++ GROSSER WAFFENFUND BEI "RECHTS-ROCKERN" IN OÖ SICHERGESTELLT

© APA/BMI / UNBEKANNT

++ HANDOUT ++ GROSSER WAFFENFUND BEI "RECHTS-ROCKERN" IN OÖ SICHERGESTELLT

„Die rechtsextreme Szene bereitet sich auf Gewalttaten vor“, warnt die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst. Die Szene würde sich zunehmend international vernetzen, Ziel sei „im Untergrund ein gewaltaffines Netzwerk als Bereitschaftsarmee aufzubauen“.

++ HANDOUT ++ GROSSER WAFFENFUND BEI "RECHTS-ROCKERN" IN OÖ SICHERGESTELLT

© APA/BMI

++ HANDOUT ++ GROSSER WAFFENFUND BEI "RECHTS-ROCKERN" IN OÖ SICHERGESTELLT

Sichergestellte illegale Waffen

Im Juni 2023 stellten Ermittler hunderte Schusswaffen im Wert von rund 1,5 Millionen Euro bei rechtsextremen Motorradclubs fest.

In Deutschland befinden sich mindestens 2500 Schusswaffen legal im Besitz von Extremisten, wie eine Anfragenserie von NDR und WDR Anfang August zeigte. 1765 davon gehören demnach Rechtsextremisten, Neonazis, „Reichsbürgern“ oder auch radikalen Querdenkern.

In Österreich führt das Innenministerium laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung der Grünen keine Statistiken darüber, wie viele Terroristen mit einem Waffenverbot belegt sind, wie viele davon Rechtsextremisten waren oder wie viele Waffen von 2020 bis 2025 bei Rechtsextremisten gefunden wurden. Auch wie viele Personen legal eine Schusswaffe besitzen und gleichzeitig vom Verfassungsschutz beobachtet werden, kann das Innenministerium auf profil-Anfrage nicht sagen, da der Verfassungsschutz aus Sicherheitsgründen keine Informationen zu beobachteten Gefährdern teilt.

ANGELOBUNG BUNDESPRÄSIDENT VAN DER BELLEN: EMPFANG DES BUNDESLANDES TIROL

© APA/HELMUT FOHRINGER

ANGELOBUNG BUNDESPRÄSIDENT VAN DER BELLEN: EMPFANG DES BUNDESLANDES TIROL

Ein Empfang für den Präsidenten

Abseits von illegalen Machenschaften sind Flinten Teil des österreichischen Folklore: Als Alexander Van der Bellen 2023 erneut zum Bundespräsidenten gewählt wurde, bereiteten ihm die Tiroler Schützen einen landesüblichen Empfang. Eine Ehrenkompanie aus dem Zillertal mit mehr als 80 Mann reiste eigens aus Tirol in die Bundeshauptstadt, um sich am Heldenplatz vor der versammelten Staatsspitze zu präsentieren – und mit Platzpatronen in die Luft zu schießen.

BUNDESPRÄSIDENT - ANGELOBUNG VON BP ALEXANDER VAN DER BELLEN: EMPFANG DES BUNDESLANDES TIROL: SCHÜTZEN

© APA/GEORG HOCHMUTH

BUNDESPRÄSIDENT - ANGELOBUNG VON BP ALEXANDER VAN DER BELLEN: EMPFANG DES BUNDESLANDES TIROL: SCHÜTZEN

Das Abfeuern einer Ehrensalve ist „die höchste Ehrenbezeugung, die Schützen zu vergeben haben, sie ist ein altes Friedenssymbol und bedeutet, dass keine Kugel mehr im Lauf ist“, berichten die Tiroler Schützen dem profil. In Wien ist man mit diesen Bräuchen weniger vertraut, Bürgermeister Michael Ludwig versteckte sich vor dem Knall scherzhaft hinter seinem Nebenmann.

Die Tiroler Schützen haben ihre Wurzeln in der Landesverteidigung, heute will man vor allem „die Grundwerte unserer Kultur, Geschichte und Traditionen“ verteidigen. Das Schießen als „kameradschaftlicher Wettkampf“ gehört dazu. Zuständig für die Gewehre sind eigene Waffenmeister in den Kompanien. „Eine Ausgabe der historischen Waffen an unsere Mitglieder erfolgt nur bei dafür vorgesehenen Proben oder Ausrückungen.“

Die Schützen können beruhigt sein: Von der Änderung des Waffengesetzes werden sie nicht betroffen sein.

Iris Bonavida

war bis September 2025 Innenpolitik-Redakteurin bei profil.

Max Miller

ist seit Mai 2023 Innenpolitik-Redakteur bei profil. Schaut aufs große Ganze, kritzelt gerne und mag Grafiken. War zuvor bei der „Kleinen Zeitung“.